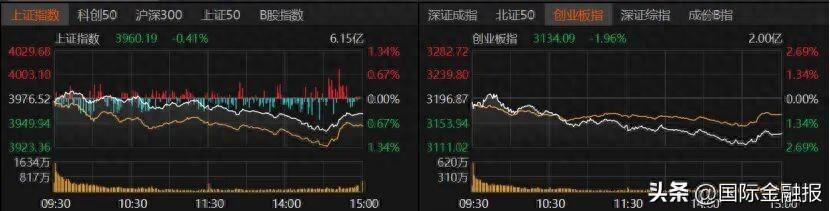

當寧德時代以 36.82% 的市場佔比穩居磷酸鐵鋰動力電池裝車量榜首,比亞迪以 25.76% 緊隨其後,兩者聯手喫掉超 60% 市場份額時,中國動力電池行業的 “馬太效應” 已愈演愈烈。曾經的 “老三” 國軒高科市佔率僅剩 7%,億緯鋰能、中創新航等二線玩家佔比不足 5%,大量中小電池廠更是在夾縫中艱難求生 —— 這場沒有硝煙的市場爭奪,不僅重塑了動力電池的競爭格局,更暴露了行業 “強者恆強” 的殘酷現實,也讓消費者陷入 “買車幾乎繞不開寧德或比亞迪電池” 的選擇困境。

寧德時代和比亞迪能形成壟斷性優勢,核心在於技術壁壘 + 客戶綁定 + 產能規模的三重護城河。寧德時代憑藉 “麒麟電池”“鈉離子電池” 等技術儲備,同時爲特斯拉、寶馬、蔚來、理想等幾乎所有主流車企供貨,全球產能佈局讓其能快速響應不同市場需求;比亞迪則靠 “刀片電池”+“垂直整合” 模式,電池只供自家車型(少量外供),既保證了自家新能源車的成本優勢,又通過龐大的銷量基數(2025 年比亞迪新能源車月銷超 40 萬輛)持續攤薄電池生產成本,形成 “自產自銷” 的閉環優勢。這種 “一對外輸出技術、一對內垂直整合” 的模式,讓其他電池廠很難找到突破口:想模仿寧德時代的技術,需要鉅額研發投入;想複製比亞迪的閉環,又缺乏足夠的整車銷量支撐,最終只能在細分領域 “撿漏”。

國軒高科從曾經的 “老三” 滑落到 7% 的市佔率,億緯鋰能、中創新航佔比不足 5%,折射出二線電池廠的集體困境。技術迭代跟不上,寧德時代的麒麟電池能量密度已突破 250Wh/kg,比亞迪刀片電池的體積利用率超 60%,而二線廠的技術參數普遍落後 1-2 代,車企自然更願意選擇 “更成熟、更高效” 的方案;客戶粘性不足,寧德時代綁定了幾乎所有外資和新勢力車企,比亞迪壟斷自家供應鏈,二線廠能拿到的多是區域性車企或小衆品牌的訂單,量小且不穩定;成本壓力巨大,電池原材料(鋰、鈷、鎳)價格波動劇烈,大廠靠規模效應能和上游議價,小廠卻只能被動承受成本上漲,最終要麼壓縮利潤,要麼失去價格競爭力。有業內人士直言:“現在二線電池廠想活下去,要麼在細分領域做到極致(比如專注儲能電池、兩輪車電池),要麼被大廠收購,純靠動力電池裝車量突圍幾乎不可能。”

對普通消費者來說,“買車繞不開寧德或比亞迪電池” 既有好處也有隱憂。技術成熟度高,寧德和比亞迪的電池經過海量車型驗證,安全性、一致性更有保障;售後體系完善,無論是寧德時代的全球服務網絡,還是比亞迪的 4S 店佈局,都能讓車主在電池出現問題時快速得到解決。但選擇空間被壓縮,若消費者對某家電池廠的技術路線(如三元鋰 vs 磷酸鐵鋰)有偏好,可能找不到對應的車型;議價權變弱,車企在電池採購上依賴大廠,最終成本可能部分轉嫁到消費者身上,且若大廠出現技術缺陷(雖然概率低),可能影響一大片車型。

行業 “雙寡頭” 格局並非鐵板一塊,中小電池廠仍有兩條 “突圍路徑”:一個是押注新技術賽道:比如佈局固態電池、鈉離子電池,這些領域目前寧德和比亞迪的優勢還沒那麼絕對,若能率先實現技術突破並量產,有望開闢新市場;另一個是深耕細分場景:聚焦儲能電池、工程機械電池、兩輪車電池等領域,避開和大廠在乘用車市場的直接競爭,在垂直領域建立口碑和壁壘。

中國動力電池行業的 “雙寡頭” 時代,是市場競爭和技術迭代的必然結果。對消費者而言,短期內 “選寧德或比亞迪電池的車型” 是相對穩妥的選擇;對行業而言,這種壟斷格局也在倒逼二線廠加速創新,最終受益的或許還是技術進步本身。