上帝爲每隻笨鳥都準備了一根矮樹枝。

讓孩子沿着自己的軌跡成長,成爲他自己,就是對孩子最好的成全。

最近,教授王虹在北京大學開數學講座的視頻衝上了熱搜。

就連韋東奕,這位北大數院的傳奇人物,數學界的“大神”也現身教室,連續三天坐在第一排認真聽講。

對此,很多網友不由感到好奇:這個王虹到底何許人物,能讓韋神追着聽課?

說起王虹,那履歷漂亮得讓人驚歎:

她1991年出生於廣西桂林,16歲那年以 653 分的高分考入北大地球與空間科學學院,後來,又憑藉自學轉到數學系。

之後,她前往巴黎綜合理工學院、美國麻省理工學院一路深造。

如今,已是紐約大學柯朗數學研究所的副教授。

不久前,法國高等科學研究所也宣佈聘請只有34歲的王虹擔任該校數學學科終身教授。

更讓人驚歎的是,今年她提交了一篇關於三維掛谷猜想的論文。

一旦通過驗證,王虹很可能成爲首位中國籍菲爾茲獎得主。

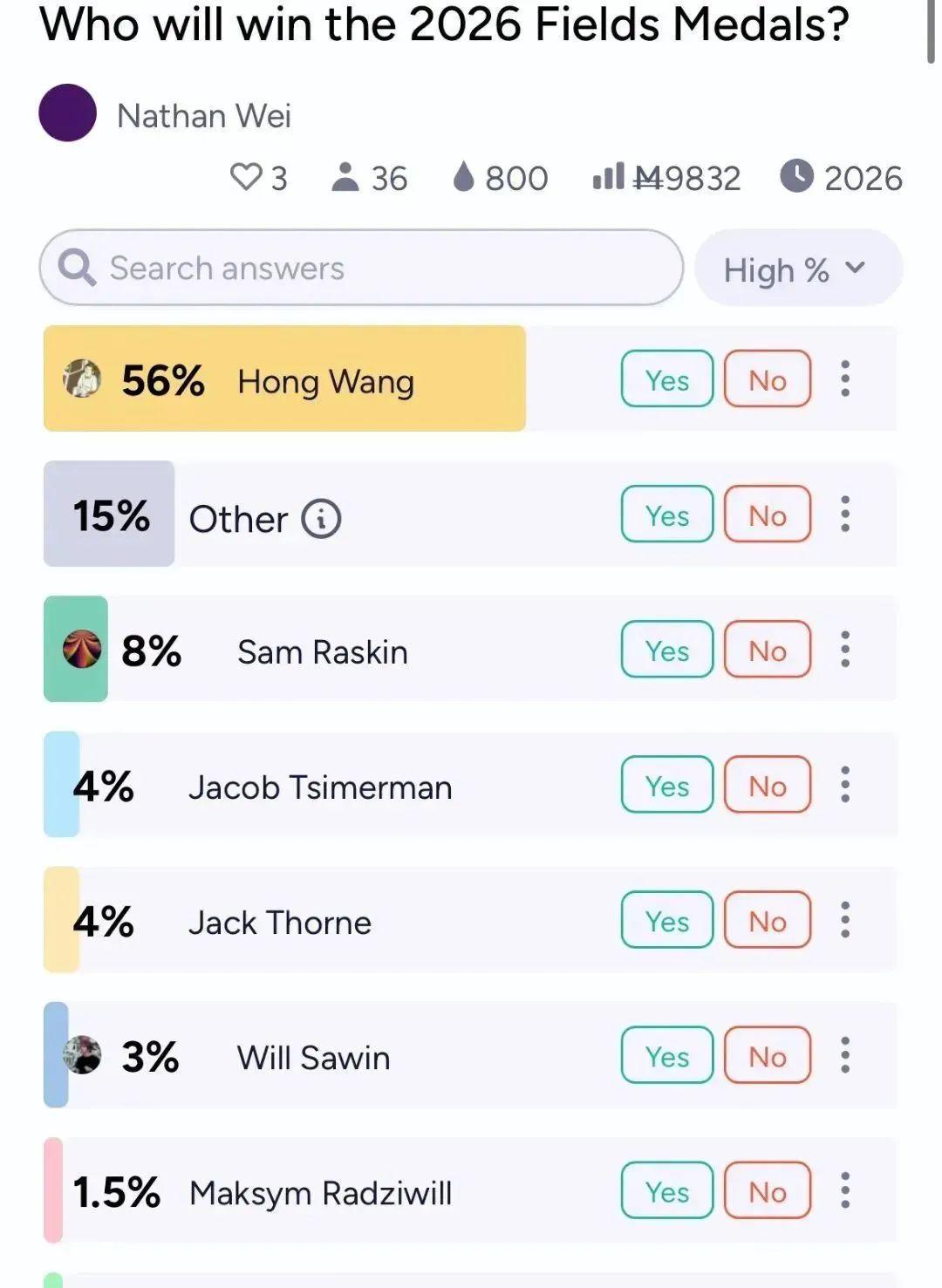

(菲爾茲獎預測)

要知道,菲爾茲獎可不是普通的榮譽。

和諾貝爾獎一樣,它屬於同一級別的世界級大獎,每四年頒發一次,且獲獎者的年齡要在40歲以內。

放眼整個亞洲,也只有7位數學家得過,其獲獎難度遠遠高於諾獎。

難怪有網友稱王虹是“天才中的天才”。

然而,當我嘗試去回顧王虹的“天才成長史”時發現:

所謂的“神仙”一般的孩子,並非一鳴驚人的奇蹟,而是有跡可循的因果。

小時候,王虹曾有一段時間因燙傷右臂被迫臥牀休息,期間父母用小學課本給她啓蒙,發現她會用窗簾光影自學幾何,甚至用潤脣膏在地上推導公式,很有數學天賦。

高中時王虹經常不交作業,上課偷看課外書,但她的父母表示:“她從小把數字當玩具,我們只負責提供陽光雨露。”

也正是這種執着和熱愛,讓王虹在數學領域越走越遠。

王虹不止一次表示,自己只有在做數學研究時,纔能有心流狀態,雖然有難度,但是樂此不疲。

這讓我想到作家林清玄的一句話:好孩子不是得第一名,而是被喚醒了內心的種子。

每個孩子都是一顆獨特的種子,都有着自己閃閃發光的天賦。

作爲父母,我們最大的責任就是發現這顆種子,爲它提供適宜的土壤、陽光和雨露,讓它茁壯成長,走上屬於自己的“天才之路”。

王虹的故事,讓我想到了另一個名字,王興興。

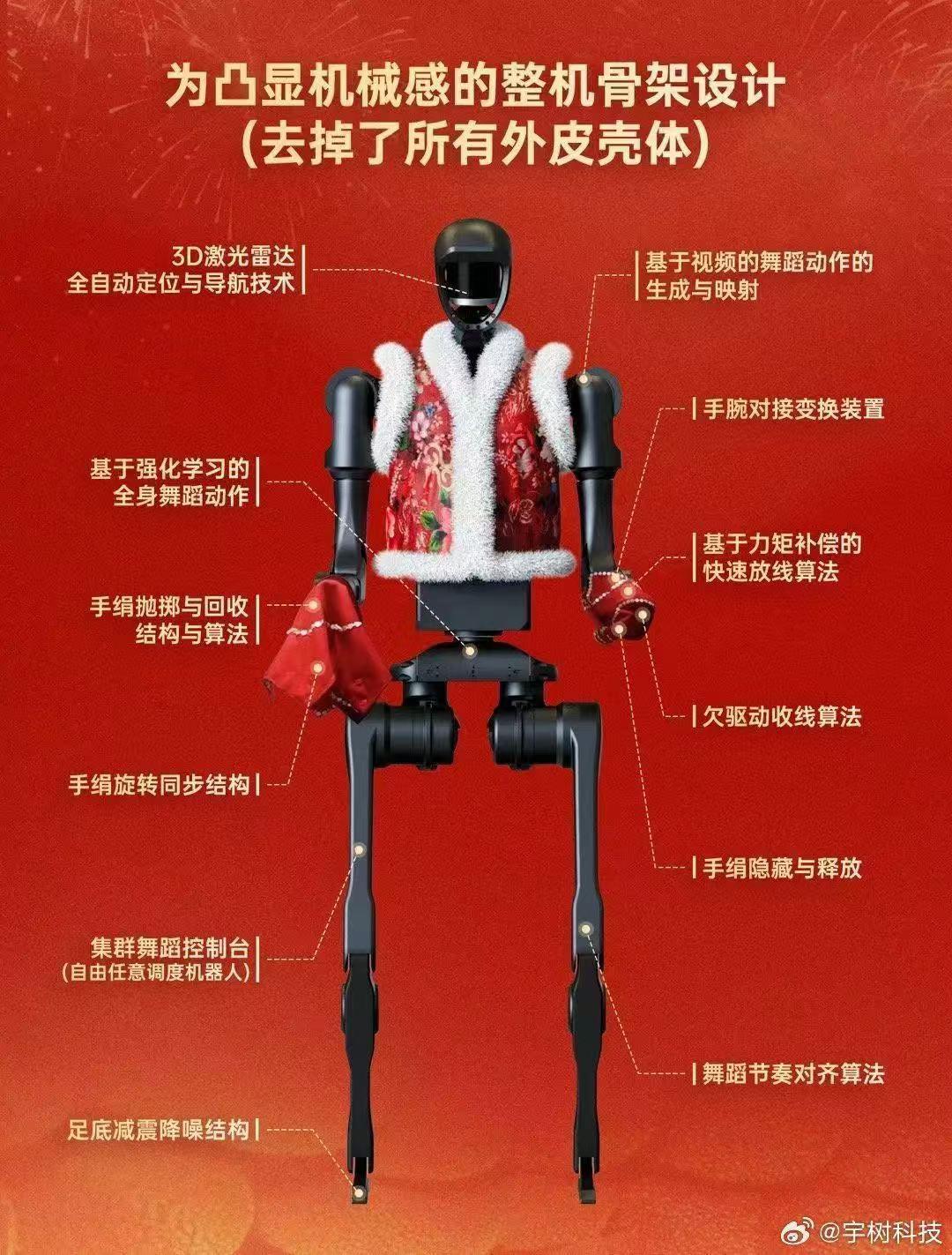

他開創了全球低成本高性能足式機器人的技術先河,今年春晚“出圈”的跳秧歌機器人就來自由王興興創立的宇樹科技。

然而小時候的王興興卻是一個不折不扣的“問題小孩”。

他從小就是一個“破壞狂”,小學三年級就拆壞了家裏的電視機;

沉迷機器人,經常翹掉補習班,自己搞發明;

學習上更是嚴重偏科,高中三年裏,參加了幾百場英語考試,最後及格的只有三五次,連英語老師都反覆對他父母說:“你的孩子太笨了”……

若是換成尋常的父母,遇到這樣的孩子,大概會覺得他頑劣、胡鬧、不可救藥。

要麼動輒批評、打罵他,要麼逼着他補習、學英語。

但王興興的父母不同。

面對兒子拆壞一地的零件,父母沒有呵斥他,而是送給他一套螺絲刀,後來,父母甚至允許他每年拆解5件電器,只要提交《拆解報告》就好;

兒子逃課、偏科,父母也沒有因此打壓他,逼迫他放棄自己的興趣愛好。

正因父母的看見和守護,王興興的天賦纔有了施展的舞臺。

最終,在一個方向做到了頂尖,重構了整個機器人產業。

美國教育學家拿破崙·希爾曾說:

“每個孩子都有許多優點,父母總盯着孩子的缺點,認爲管好缺點才能讓孩子更好地成長。這樣做就像蹩腳的工匠,是不可能造出完美瓷器的。”

深以爲然,我們家長與其甩着鞭子逼孩子在狹窄的賽道上內卷,不如送他們去適合自己的舞臺上發光。

你聽過“瓦拉赫效應”嗎?

德國化學家奧托·瓦拉赫,在讀書時排名一度倒數第一。

被父母送去學油畫,成績也不盡如人意。

直到瓦拉赫無意間接觸到了化學,智慧的火花才被徹底點燃,並且在1910年獲得了諾貝爾化學獎。

上帝爲每隻笨鳥都準備了一根矮樹枝。

很多時候,選擇比努力更加重要。

找到孩子身上的閃光點,選擇正確的方向,孩子的天賦才能綻放出耀眼的光芒。

一位心理學老師曾打過一個形象的比喻:

現在的很多孩子,就如同超市裏那些堆成小山的西紅柿。

外表看起來光鮮亮麗、大小均勻,卻賣不上價格,喫起來也無滋無味,失去了西紅柿原始的甘香清甜。

爲了達到父母或老師的標準,這些孩子每天上課、補習、做作業,不能有自己的想法,更不能有“考試不考”的愛好。

所以,哪怕他們原本有不凡的天賦,最終,也只能淪爲沒目標、沒愛好、沒動力的平庸之輩。

之前看過一檔節目,裏面有個小女孩給我留下了深刻的印象。

她從小喜歡寫作,從小學開始寫小說,寫了整整56本,累計30多萬字。

然而,女孩的爸爸卻認定,女兒是因爲寫小說才耽誤了數學成績,一氣之下,將女孩多年的心血狠狠撕毀。

隨後,又給哽咽的女兒打氣道:“別人能學好(數學),你也行,爸爸相信你!”

數學家丘成桐教授曾告誡父母:

“中國式的教育往往注重知識的灌輸,而忽略了孩子們興趣的培養。但對孩子來說,興趣纔是決定其終身事業的關鍵。”

相比製造各方面都平平無奇的孩子,我們更應該培育的是心懷熱愛、潛力無限的孩子。

就像曾獲得過74屆雨果獎的作家郝景芳說的:

“再怎麼聰明,都比不上真正的熱愛。因爲真正的人生成就,永遠屬於極致的沉醉者。

聽一個音符,就像音符裏包含着全宇宙;推一個公式,願意數十年如一日;寫一行代碼,就像全世界都安靜下來。”

對一個普通孩子來說,與其強迫他拾起短板,倒不如允許他按照喜歡的方式而活。

30年前,心理學家米哈里做了一項心理調查。

他通過研究發現,當人們專注於一件喜愛的事時,內心就會變得平和,而且能體會到一種幸福的洪流。

這就是所謂的“心流”現象。

孩子只有在真正熱愛的事情面前,纔會不怕苦,不怕累,樂在其中。

那麼,具體該如何操作呢?

在查閱了大量資料後,我發現可以通過這樣幾步幫助孩子找到熱愛,體會到“心流”的狀態:

- 接納孩子,不斷給予他正向的激勵。

公衆號後臺時不時能看到有父母向我抱怨:“我的孩子一無是處,沒發現他有什麼喜歡、擅長的事。”

這一點,我不能認同。

很多時候,我們看不見孩子的優點,只是因爲習慣了盯着孩子的成績看,忽略了其他。

畫家蔡志忠的女兒,小時候成績很差。

有一回,數學甚至考了零分,但蔡志忠不僅不生氣,還請女兒喫牛排,誇獎女兒道:“哇,考零分呢,好厲害。這就像走過一公里地雷區,連一顆都沒有踩中。”

因爲他發現,女兒的特點就是興趣豐富,什麼都想要嘗試。

爲了讓女兒真正發揮出自己的潛力,他從來不限制女兒的學習,也不逼迫女兒上補習班和興趣班,更不會拿女兒跟別的孩子比較。

結果,非但沒有把女兒養廢,反而讓女兒變得格外獨立、優秀。

17歲時,女兒獨自一人去美國參加面試,並通過了4所知名大學的面試;進入大學後,她又用5年時間攻讀了兩所學校,拿下了雙學位。

世上沒有一無是處的孩子,只有看不見優點的父母。

如果你總是以爬樹的能力來衡量一條魚的本事,那它註定一輩子就只能是個蠢材。

- 在生活中,儘可能爲孩子提供多樣化的體驗。

看過這樣一則新聞:

遼寧一個讀初三的14歲男孩,一提起他的成績父母就發愁。

於是,趁着假期,父親帶着他來到悶熱的廠裏幹活,想以此激勵他努力讀書。

可沒想到,在學習上不開竅的孩子在廠裏幹活時卻是得心應手,複雜的儀器一教就會,廠裏的活樣樣精通。

有時,學習不是通向羅馬唯一的道理。

儘可能地給孩子提供多樣化的體驗,讓他們有機會嘗試不同的事物,或許,反而能從中找到孩子改命的契機。

- 守護孩子的不同,努力託舉。

前段時間,中國選手趙心童在斯諾克世錦賽決賽中奪冠,成爲亞洲首位世錦賽冠軍。

他從小就喜歡上了檯球。

父母得知後,沒有指責兒子不務正業,而是鼓勵他參加各種比賽。

發現孩子的確有天賦後,便開始重新規劃房間佈局,打造斯諾克球房,重金聘請專業教練,讓他接受更爲系統、專業的指導。

最終,一路託舉,讓兒子獲得今天的成就。

就像歌手劉歡說的,再有天賦的孩子,還是需要父母去推一把的。

耐心挖掘,用心呵護,同時,突破侷限,提升認知,才能給到孩子真正的託舉。

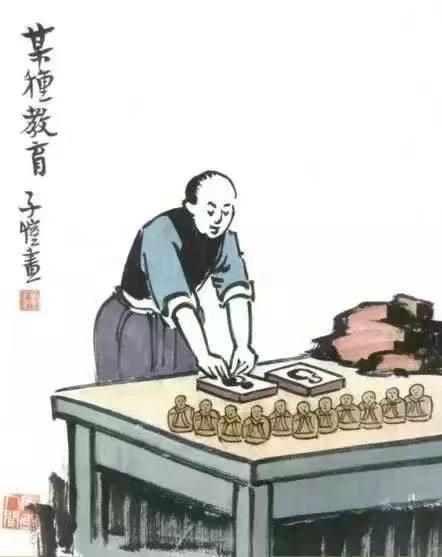

中國現代漫畫大師豐子愷畫過一幅畫:

藉此警示父母,千萬別用統一的模板去雕刻孩子。

我們的孩子不是普通,也不是不開竅,而是他的天賦藏在了遊戲、塗鴉或是天馬行空的幻想裏。

我們要做的不是把他們打造成千篇一律的“標準答案”。

而是蹲下來,以溫柔的目光去捕捉那些閃爍的微光,用包容的雙手爲他們搭建探索的舞臺。

相信在愛的滋養下,每一個孩子都能找到屬於自己的“掛谷猜想”,在天賦的指引下,走出一條只屬於自己的璀璨“天才之路”。

點個贊吧,與家長們共勉。