動力電池領域的技術路線之爭終於迎來理性聲音,三元鋰與磷酸鐵鋰並非你死我活,而是互補共生的兄弟關係。

近日,新華網發佈的一篇報道引發行業廣泛關注。針對新能源電池領域的技術路線之爭,國內新能源電池領域專家、行業協會負責人及企業研發人員普遍認爲,三元鋰與磷酸鐵鋰兩條技術路線各具優勢、各有適用場景,需並行發展以推動我國動力電池產業的高質量發展。

這一權威發聲爲當下動力電池產業的技術路線辯論畫上了休止符,也預示着中國新能源戰略將進入更加多元化、務實的發展新階段。

事情的起因在於,一位車企品牌負責人在海外車展上公開表示磷酸鐵鋰比三元鋰更安全,希望車企慎用三元鋰電池,這一言論將動力電池技術路線之爭推上風口浪尖。

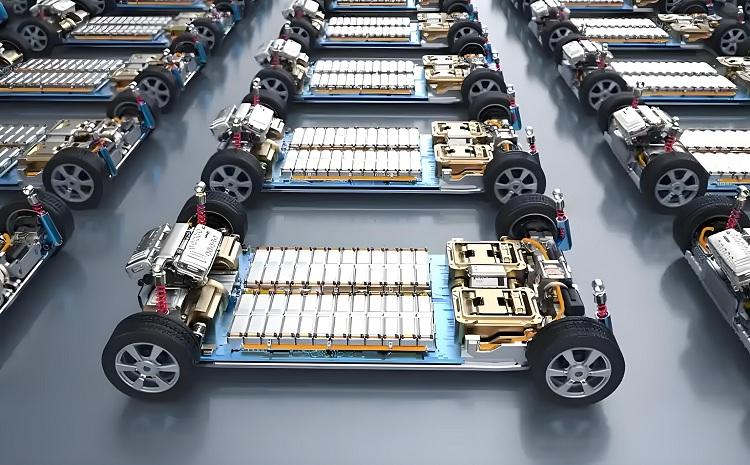

從材料本質安全來看,磷酸鐵鋰的熱穩定性確實好於三元鋰,三元鋰電池因活性更強,在熱失控風險防控上難度偏高。

但在能量密度方面,三元鋰的優勢十分突出——當前量產的三元鋰電池體積能量密度可達600瓦時/升以上,而磷酸鐵鋰尚不足450瓦時/升。

在成本方面,磷酸鐵鋰也具有明顯優勢。2025年數據顯示,車用磷酸鐵鋰電池均價爲380元/kWh,三元鋰則爲550元/kWh。

從國家產業政策導向來看,鼓勵動力電池技術路線多元化發展的思路始終明確。

自2017年起,我國新能源汽車補貼政策便向高能量密度電池傾斜,對電池系統能量密度超過120Wh/kg的車型給予1.1倍補貼。

2018年更是將續航里程與補貼額度直接掛鉤,爲三元鋰電池等高能量密度技術的發展提供了政策支持。

今年10月,商務部發布公告,將能量密度≥300Wh/kg的鋰離子電池及其生產設備、三元正極材料前驅體相關物納入出口管制清單。

這一舉措既防止關鍵高能量密度技術外流,也從側面印證了國家對三元鋰電池技術進步的重視。

因此,唯有堅持技術路線多元化,中國動力電池產業才能在關鍵窗口期形成不可替代的技術縱深,從“規模優勢”邁向“規則優勢”。