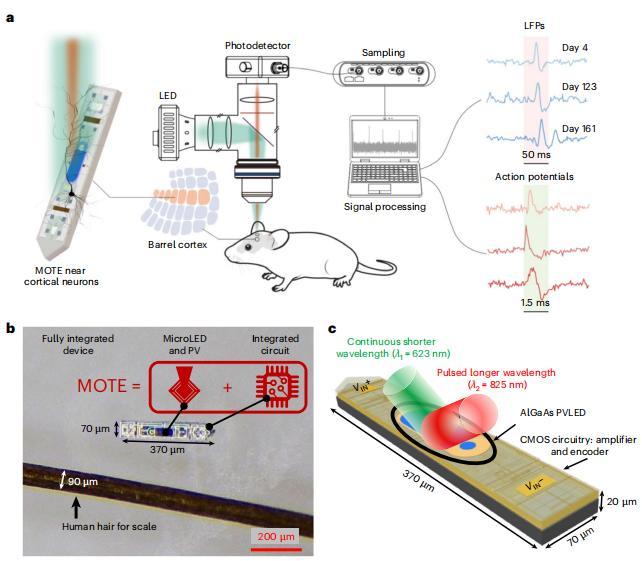

有這樣一種神經植入物,它比沙子還要小,其長度爲 300 微米、寬度僅爲 70 微米,但卻能對老鼠大腦進行無線跟蹤,並能傳輸數據長達一年之久。據研究人員所知這是目前最小的神經植入物,它可以測量大腦的電活動,然後通過無線方式傳輸數據。

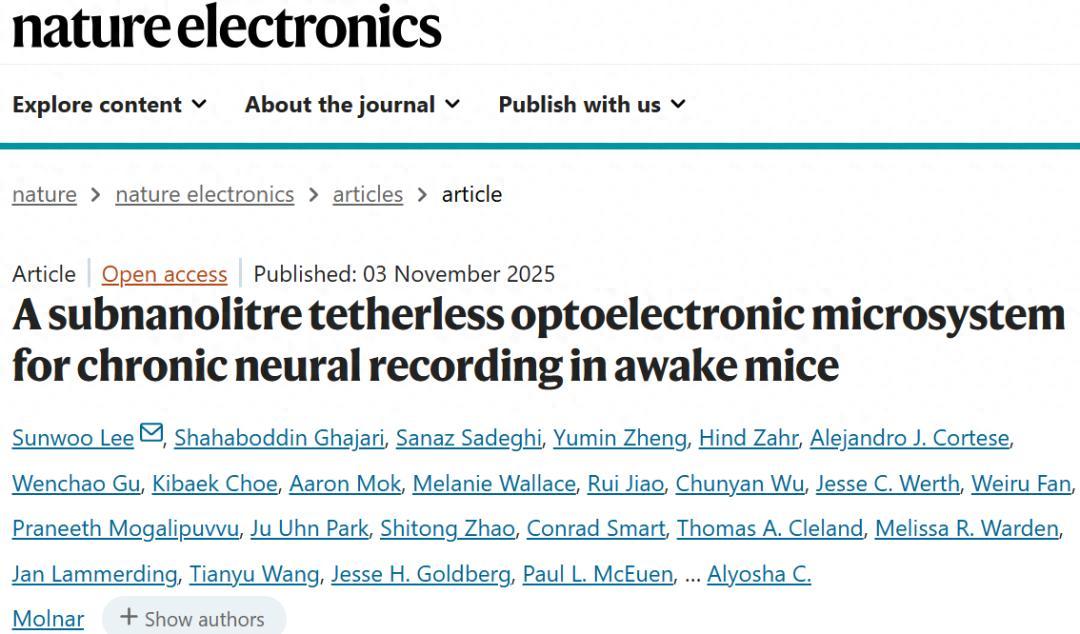

這款神經植入物的名字叫做微尺度光電無線電極(MOTE,microscale optoelectronic tetherless electrode),它由來自美國康奈爾大學和新加坡南洋理工大學的研究人員共同打造,相關論文於當地時間 11 月 3 日發表於 Nature Electronics。

MOTE 在老鼠大腦裏持續工作了一年多,在這漫長的時間裏,它一直在穩定地發送着數據,這讓研究人員能夠觀察大腦活動的長期變化。而受試老鼠們依然健康活潑,沒有表現出任何不適,證明 MOTE 有着較高的大腦友好度。

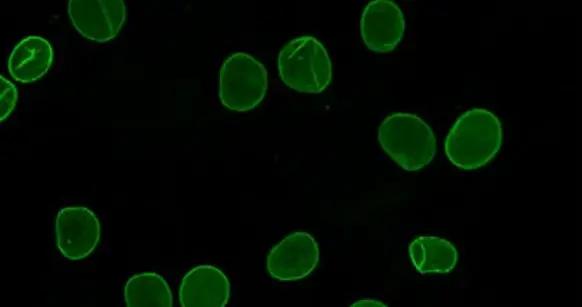

當把 MOTE 放在培養皿裏,研究人員在上面培養了一種由幹細胞變成的心肌細胞,心肌細胞是能讓心臟跳動的細胞,結果發現 MOTE 成功記錄下了心臟細胞的節律性電信號。當研究人員加入讓心臟加快或減慢的藥物時,MOTE 所記錄到的信號頻率也相應發生了變化,這說明它記錄到的確實是真實的心跳信號。

而當把 MOTE 植入正常老鼠的大腦皮層時,當使用小棍子觸動老鼠的鬍鬚,它的大腦會立刻發生反應。這意味着 MOTE 能夠捕捉到單個神經元的快速且短暫的動作電位,而動作電位代表了某個神經細胞正在興奮。MOTE 還能記錄下大片神經元集體“交談”時產生的背景噪音即局部場電位,從而能夠反映大腦某個區域整體的活動狀態。

圖 | 相關論文(來源:https://www.nature.com/articles/s41928-025-01484-1)

僅需有光,即可實現數據一進一出

之所以開展這一研究,是因爲傳統的電極和光纖會刺激大腦。大腦裏有數百萬個像小小信使一樣的細胞,它們正在用微弱的電信號飛快地交流。從科研角度來講,如果能夠聽到這些交流內容,就能知道大腦是如何思考、學習和感受的。

在過去,當需要記錄大腦電信號的時候,就像給大腦接線一樣,把一根帶着細線的電極植入大腦,細線的另一頭連着外面的記錄儀器。這聽起來是可行的,但也存在一些問題。

想象一下,假如一隻老鼠正在自由活動,當腦袋上拖着一根線,就會限制它的活動。而當它移動時,線就會和它的大腦組織產生摩擦,時間久了就會損傷老鼠嬌嫩的腦細胞。一些無線設備雖然去掉了線,但對於老鼠只有花生米大小的大腦來說,這樣的無線設備擠佔較大空間。

而 MOTE 的尺寸足夠小,因此可以最大限度地減少這種干擾,同時相比成像系統還能更快地捕捉大腦活動,而且無需針對神經元進行基因改造即可成像,就好比一個“腦內間諜裝備”一樣。

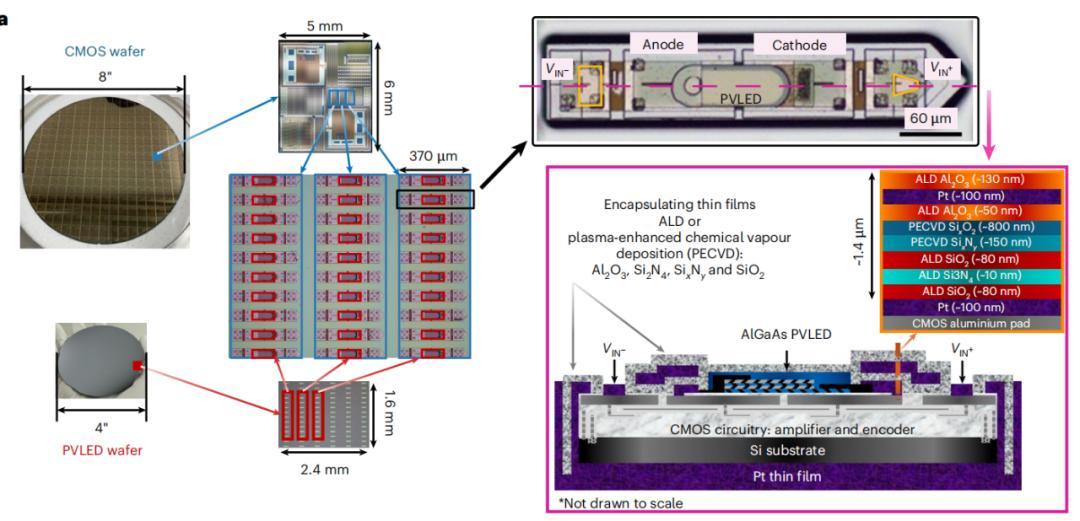

前面提到,MOTE 的大小還不及一粒沙子,甚至比人類頭髮還要細很多,因此當植入大腦的時候,大腦幾乎感受不到它的存在。它完全不需要電池和電線,那它怎麼工作呢?答案是——光。

研究人員爲它設計了一套精妙的光能系統,MOTE 上有一個微小的光能板(即光伏發光二極管),從老鼠的腦袋外面用一束安全的紅色激光照向它,光能板就能像植物進行光合作用一樣,把光能轉化爲電能來充電。

當 MOTE 記錄到老鼠腦細胞發出的電信號之後,就需要把數據傳出來。這時,MOTE 上的光能板會瞬間切換成小燈泡,發出一束人眼看不見的紅外光脈衝。這些閃光的時間間隔代表着 MOTE 記錄到的腦電信號。

就像使用閃光燈發送摩斯電碼一樣,外面會有一個超級靈敏的光探測器來接收這些光之密碼,並能翻譯成爲人類可以理解的腦電波圖形。也就是說,在 MOTE 的外面使用紅光給它充電,它會紅外光閃光把老鼠大腦的數據發出來。這個一進一出的過程,全程只需要依靠光。

“螺螄殼裏做道場”:小如沙粒卻仍內嵌芯片

雖然尺寸十分微小,但是 MOTE 可以說是“麻雀雖小,五臟俱全”,它的核心是一塊微型的電腦芯片(即 CMOS 電路),這塊芯片有着諸多功能。

首先,這塊芯片能夠起到聲音放大器的作用,大腦細胞的電信號非常微弱,就像人類去聽隔壁房間的悄悄話一樣,直接用耳朵去聽很難聽到。而該芯片可以使用極低的功耗,把微弱的腦電信號放大和變清晰,同時還不會引入太多噪音。

其次,這塊芯片能夠起到編碼的作用。放大後的信號並不能被直接發送,而是需要轉換成高效的光之密碼,這時就要用到脈衝位置調製技術,即與其大聲地喊叫即使用強光,不如在正確的時間快速低語即使用短而亮的脈衝。這種方法不僅更加省電,抗干擾能力也更強,能夠確保即使在複雜的大腦環境裏也能準確傳遞信息。

再次,這款芯片還能充當驅動器的作用。當需要發送信號的時候,驅動器能夠迅速釋放儲存的電能,從而能夠爆發出足夠亮的閃光,確保信號能夠穿透腦組織,讓信號被外面的設備接收到。

(來源:https://www.nature.com/articles/s41928-025-01484-1#Sec18)

對於 MOTE 來說,大腦內部對它來說是一個惡劣環境,裏面不僅非常潮溼而且充滿着腐蝕性液體,要想讓 MOTE 這個精密的電子設備在裏面長期工作,就必須給它穿上一套堅固抗造的外衣。因此,研究人員使用了原子層沉積技術,給 MOTE 全身鍍上了總厚度比細菌還小的保護膜,這層膜能夠幫助 MOTE 抵禦腦內液體的侵蝕,確保裏面的電路處於安然無恙的狀態。

而爲了防止外面用來供電的強光干擾芯片工作,研究人員還用金屬將芯片包裹了起來,只露出了負責記錄的電極以及負責充電和發光的光能板。在覈磁共振掃描過程中,MOTE 能夠採集大腦的電信號,這也是在目前的植入式設備中所無法實現的。

(來源:https://www.nature.com/articles/s41928-025-01484-1#Sec18)

總的來說,本次成果表明微電子系統可以在前所未有的小尺寸下運行,能爲神經監測、生物集成傳感等開闢新的可能性。MOTE 不僅能被用於老鼠大腦,未來也有望植入老鼠的其他身體部位,從而能夠監測心臟和肌肉的活動,甚至可以用它來研究微小的類腦器官或者研究像果蠅這樣的小動物。因爲 MOTE 沒有金屬線,因此也有望和醫院裏的核磁共振成像儀兼容,讓人們在記錄大腦電活動的同時,也能看到大腦的精細圖像。

目前,參與實驗的老鼠是被固定住的,但是研究人員也已開始開發能夠追蹤自由活動動物的光源和探測系統。未來,或許人類將能知道當一隻老鼠在奔跑和社交時,它的大腦裏到底上演着怎樣的風暴。而今天這個用來理解大腦的奇妙發明,或許也有望在將來用於幫助癱瘓病人重新行走、亦或是治療抑鬱症等腦部疾病。與此同時,這項技術還能用於脊髓等其他組織,例如將光電子器件嵌入人造顱骨板中。

擔任本次論文第一作者兼通訊作者的是新加坡南洋理工大學助理教授李善宇,這次成果是他在美國康奈爾大學從事博士後期間完成的。

圖 | 李善宇(來源:https://dr.ntu.edu.sg/entities/person/Lee-Sunwoo)

在博士後期間,李善宇的合作導師是康奈爾大學阿廖沙·莫爾納(Alyosha C. Molnar)教授。莫爾納在芯片領域頗有建樹,上世紀末他曾在康耐信公司從事射頻集成電路研究,他曾作爲聯合負責人蔘與開發了公司第一代用於 GSM 蜂窩標準的直接轉換接收器芯片。

圖 | 阿廖沙·莫爾納(Alyosha C. Molnar)(來源:https://molnargroup.ece.cornell.edu/people/)

他在個人主頁寫道,這一芯片及其後續衍生產品的銷量已經超過 1 億片,並且目前仍在銷售。後來,莫爾納離開業界重新回到校園讀書,畢業之後來到康奈爾大學工作,目前主要研究射頻集成電路、計算成像和神經接口。

參考資料:

相關論文

https://www.nature.com/articles/s41928-025-01484-1

其他報道

https://medicalxpress.com/news/2025-11-neural-implant-smaller-grain-salt.html

李善宇主頁

https://dr.ntu.edu.sg/entities/person/Lee-Sunwoo

阿廖沙·莫爾納主頁

https://molnargroup.ece.cornell.edu/people/

運營/排版:何晨龍