本文參考歷史資料結合個人觀點進行撰寫,文末已標註相關文獻來源。

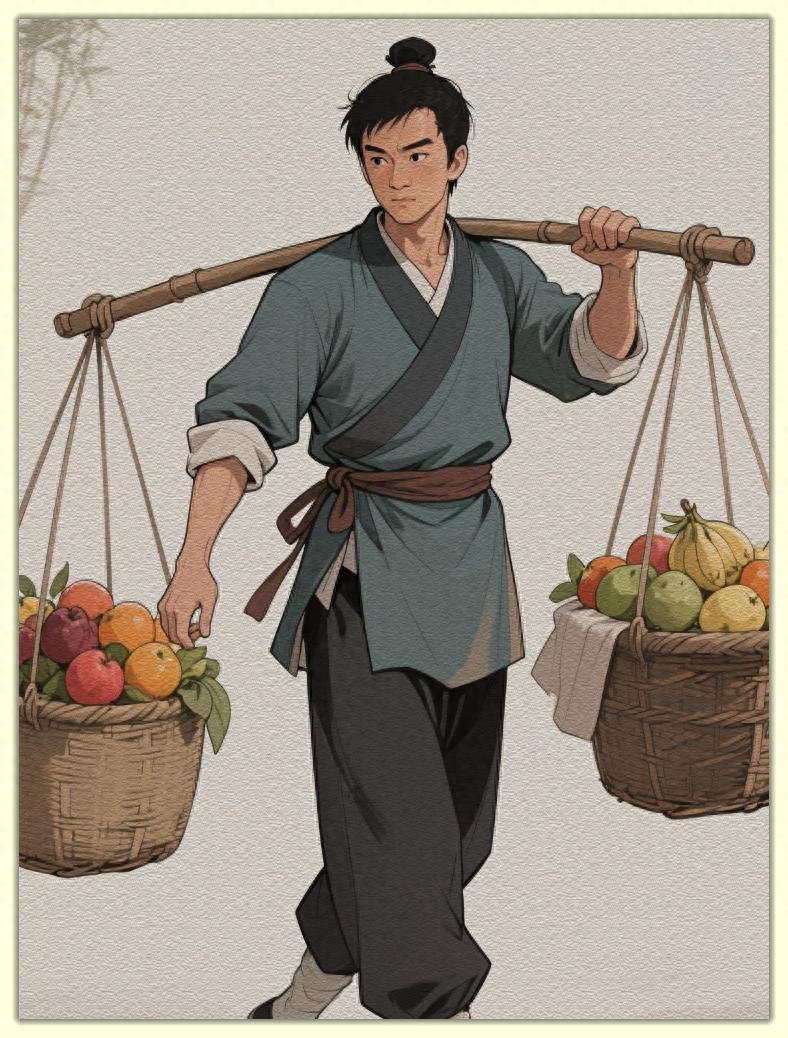

(水果小販 張柱)

明朝嘉靖八年,有個叫做張柱的人,在京師居住,職業是小販,內容是賣水果,具體賣什麼那不知道,因爲《明史》裏也沒記載。

說有天張柱一大早,他扛着裝滿了時令水果的扁擔,正要到鬧市叫賣,走到一條小巷的時候,一個沒留神,不知道被什麼東西給扳倒了,他人也摔了,扁擔也飛出去了,瓜果梨桃更是滾落一地。

平時也不摔跤,主要今天出門太早,天還矇矇亮呢,那古代也沒有路燈,能見度普遍偏低,這纔沒注意摔倒了。

這一跤,摔的張柱是鼻血直流,眼冒金星,衣服也髒了,張柱嘴裏一邊叫罵,一邊爬起來,低頭尋思看看到底什麼東西把他給絆倒了,可他不看不知道,一看嚇一跳,地上不是石頭,不是木頭,而是一具女屍。

再看,女屍五十多歲,死狀悽慘,一看就是被人殺害的,小巷裏頭,那更是滿地是血,場面就別說了,太駭人了,看的張柱腦瓜子是嗡嗡的,他是怪叫一聲,伏在地上就開始哭。

他幹嘛哭呢?

嚇哭的。

您想想大早上出門,冷不丁的碰見這事兒,那實在是太糟糕了。

然而,更糟糕的還在後頭。

因爲張柱他哭着哭着,天就大亮了,天亮之後,街面上人就變多了。

不巧,巡街的衙役正走到這條小巷,直接就目睹了這一幕。

在不同的視角看事情,看出來的東西,完全不一樣。

您讀我這篇文章,知道這是張柱嚇壞了,可是衙役們站在那一看,血泊中一個老人已經死去,老人的旁邊一個精壯男子渾身是血,鬼鬼祟祟,他們幾乎下意識的就把張柱當成了殺人兇手而認爲自己正好目睹了案發現場。

於是,衙役們三步並兩步,飛奔上前,繩索往張柱的身上一套,當即就把張柱給逮捕了,旋即扣押東廠。

更慘了,衙役還是東廠的衙役。

(明代東廠的一種腰牌)

被抓到東廠之後,張柱也不哭了,慢慢的恢復了理智。

要說這人膽子是比較小,但是邏輯不亂,思路還比較清晰,很快一五一十的交代了自己這一早上的經歷,幾點出門,出門幹什麼,怎麼去的巷子裏,怎麼發現的有人遇害,反正等等信息,張柱說的非常清楚。

按理說,事實清楚,證據充分,人家沒有作案動機和嫌疑,東廠就該放人了。

理論上來說的確如此,可實際上,只要進了東廠,那就沒有能輕易出來的。

東廠,全稱叫做東緝事廠,非常厲害的一個衙門,怎麼厲害呢,這個衙門自己有一套執法權,而且它的這個執法權,比《大明律》要高,東廠的領導往往是皇帝的親信太監,在他的指揮下,東廠捉人,拿人,審人,甚至殺人,都可以自行處理,自行決斷。

我們都知道本朝還有一個特權單位叫做錦衣衛,而東廠比錦衣衛的級別還要高。

這大活人進了東廠,就跟進了鬼門關是一樣的。

不吹不黑,蝙蝠俠來了斷翅膀,鋼鐵俠被抓進來,也得拆掉兩塊鐵。

張柱的運氣還不太好,在東廠裏負責審理該案的官員,叫做江成,此人是個惡吏,在他面前,張柱解釋也是白解釋,江成根本不聽,就認爲張柱是殺人兇手,所以他對張柱是一頓嚴刑拷打,用鞭子抽,用烙鐵燙,用棍子削,用小刀劃,可以說幾天幾夜的時間裏,張柱是遍體鱗傷,他求生不得,求死不能,那是遭老罪了。

但是,即便如此,張柱卻絲毫沒有屈服過,無論怎麼打他,怎麼收拾他,他一直說自己是無辜的,自己沒殺人。

張柱死不認罪,江成很難辦,也很頭痛。

說實在的,東廠的主要職責,是替皇帝監察百官,執行點祕密任務,順便乾點不太光彩,難以在臺面上辦的事情。

審案,其實並非他們所長。

江成鼓搗挺長時間了,張柱不認罪,他結不了案,於是他只好把案子移交到了刑部。

您想想,這東廠誰敢惹啊,惹不起,刑部拿過案件的卷宗一看,白紙黑字上寫的是清清楚楚,東廠的推論是,張柱此人有重大作案嫌疑,高度懷疑就是此人殺害了巷中的老婦。

刑部一尋思,這還啥推論吶,這不擺明了是東廠的暗示麼。

(含冤服罪)

要知道,這東廠,皇權特許,權力太大,他們無法無天,最擅長攀咬羅織,動輒就搞出一些莫須有的罪名來整治朝廷裏的大臣,刑部是司法部門不假,可是他們也不願意和東廠結怨,既然東廠的意思是要定張柱的罪,那就定唄,他一介平民,死活與我們何干,刑部做個順水人情,何樂不爲?

所以,案子移交過來,刑部壓根就沒審理,直接就結案了,認定張柱殺人,罪大惡極,擇日就要處斬。

你說張柱不認罪?沒關係,總有辦法打到他認罪。

東廠很滿意,刑部很滿意,張柱滿意不滿意無所謂,反正過兩天就拉出去砍了,死人也就不會說話了。

只是刑部沒想到,自己前腳把案子給定了,後腳就有人來翻案了。

誰呢?是京師裏一個平民女子。

有意思的是,這個平民女子,正是被殺害的老婦的女兒。

而且,這女子根本就不認識張柱,但她卻言之鑿鑿,說殺害自己母親的兇手另有其人。

刑部說小姑娘,這可不是鬧着玩呢,你說張柱不是兇手,那兇手是誰?

女子往堂下一跪,也是聲淚俱下,說兇手不是別人,正是自己的親哥哥張福。

女子又說,家門不幸,長兄張福遊手好閒,不事生產,終年賭博爲生,爲此家裏替他欠下不少賭債,事發當日,張福又要去爛賭,母親一再阻攔,兩人推搡間到了巷子裏,又爭吵一陣,張福喪心病狂,嫌母親礙他的事,竟然從懷中抽出一把匕首,刺入母親胸口,母親當場身亡...

女子還說,自己有張福行兇時所持的匕首,以及張福偷偷藏起來的血衣,一些起的早的街坊四鄰們,更是目睹了這一切。

親妹妹指控親哥哥,而且還鐵證如山,這事兒就難辦了。

更加要命的是,這樁案子它不知道什麼時候,已經被皇帝給知道了。

時年,大明天子,是明世宗朱厚熜,也就是我們習稱的嘉靖皇帝。

(明世宗 朱厚熜 即嘉靖皇帝)

封建時代的皇帝數量,粗略估計有四五百,而嘉靖在其中,以智力而論,他能排的上前五。

那這種案子你能糊弄得了嘉靖嗎?肯定不能,皇帝一看就知道這裏邊有事兒,於是要求重審。

誰來審理呢?嘉靖專門指定了一個人,這個人就是刑部郎中魏應召。

您看這就是嘉靖聰明的地方,他覺得刑部的高層官員,比如尚書,侍郎,他們成分太複雜,往往和東廠之間有利益勾連,所以他專門找了一箇中層的郎中來處理這個案子。

魏應召在歷史上並不出名,作者在網上搜了挺長時間,甚至都沒有專屬於他的詞條,但是這並不影響他把這個案子給辦好了,何況是非對錯顯而易見,所以經過調查之後,魏應召得出結論,張柱是無辜的,真兇是張福。

魏應召回稟皇帝,說針對張柱的殺人指控,完全是推論和概念,一點真憑實據都沒有,反而張福這邊,物證,人證,要什麼證據,有什麼證據,都不用尋思,張福鐵定是真兇。

嘉靖找來魏應召重審這個案子的時候,皇帝的態度就是要魏應召秉公辦案,要還被冤枉之人一個清白,要將真兇繩之以法,皇帝甚至在這期間還多次破口大罵,說東廠最近越來越放肆了,濫用私刑,屈打成招,說刑部也是酒囊飯袋,判案不公,屬實是欠收拾了。

那麼可以看得出來,嘉靖明顯是偏向於張柱這一邊的。

然而奇怪的是,當魏應召把結案陳詞送到嘉靖的辦公桌上時,皇帝暴跳如雷,啪啪拍桌子,對這個結果是相當的不滿意,說小魏啊小魏,朕這麼相信你,你竟然也敢糊弄朕!

好嘛!嘉靖這不是人格分裂麼?

反正,皇帝不滿意,於是皇帝這回乾脆把刑部,都察院,大理寺全都調動起來,整了一個三法司會審,並且又指定了一個大臣來主持審理該案,這個大臣,名字叫做熊浹。

熊浹,時任都察院御史,此人還有一個身份,那就是嘉靖的親信大臣,鐵桿的保皇派。

怎麼說親信呢?

我們知道,嘉靖之前的皇帝,是正德,正德之前的皇帝,是弘治。

弘治活着的兒子,就正德一個兒子,而正德登基之後,比他爹還慘,死的時候都沒有兒子,所以朝廷權宜之下,只好讓藩王身份的朱厚熜繼承了皇位。

嘉靖呢,他是正德的堂弟,是湖北地區的藩王,屬於皇族小宗,既是堂弟,那就說明他爸爸不是弘治,所以當時朝廷裏的很多大臣呢,多多少少都有點瞧不起嘉靖,他剛剛登基的時候,很多大臣還揚言,要嘉靖認弘治做父親,而管自己原來的父親叫叔父,那這麼一來,嘉靖就成了弘治的後代,就等於是嘉靖小宗入大宗了。

嘉靖當然不幹,沒聽說過當皇帝還得換爸爸的,他不僅不幹,他還要把自己的生父追封爲皇帝,還要把生父送到太廟裏去供奉,和明朝的歷代皇帝享受一起喫冷豬肉的機會。

明朝的大臣們是最難搞的,尤其是嘉靖這一朝,基本上嘉靖即位前期,無論皇帝想要幹什麼,都會招致成片的反對聲。

皇帝要把自己的父親抬到太廟裏,反對他的人非常多,而支持他的人則少的可憐,熊浹就是爲數不多支持皇帝的人。

(都御史 熊浹)

啊,錦上添花不足貴,雪中送炭見真情啊對不對,嘉靖一看熊浹是好人,這是自己人,於是一度將其引爲親信,甚至連目下這個案子也交給熊浹來審理。

嘉靖的潛臺詞就是,老熊啊,你是我的人,你還不知道該怎麼審麼?你心裏有數吧?

事實上,在皇帝斥責了之前主審案件的魏應召之後,大家都心照不宣,知道這回皇帝明顯是偏袒張福,要包庇殺人兇手,要坐實這樁冤案。

雖然不知道嘉靖爲什麼反覆橫跳,但是君君臣臣,皇帝的意思,你還不照辦麼?

您別說,嘉靖雖然給了熊浹無數次的暗示,但是熊浹其人,非常正直,他堅持正義,依然給出了張柱無罪,張福真兇的判決。

這一回,嘉靖是徹底破防了,他沒想到,自己的親信竟然在這種關鍵時刻背刺自己,皇帝怒不可遏,發植穿冠,乾脆也不用熊浹了,而是親自審理,確定張柱是真兇無疑,而張福則沒有罪過,不予處理。

罪大惡極的張福大搖大擺,大行於世,而那個無辜的張柱,則在一個沒人關心的日子,被執行了死刑。

至於魏應召和熊浹,嘉靖說此二人悖逆欺君,枉法徇私,前者發配遼東,後者革去功名論罪。

朝廷裏有倆官員,一個叫做陸粲,一個叫做劉希簡,倆人都是給事中,平時就有責任和義務,也有權利向皇帝提意見。

陸劉二人上朝的時候實在是看不下去了,就跟皇帝說,廠衛羅織,法司畏勢,您處理這個案子也不公正,明顯是鑄成了奇冤,現在還要打擊秉公執法的官員,太不合適了。

嘉靖說有你們什麼事兒?立刻叫來武士對陸劉二人進行廷杖,打完之後關到詔獄裏論罪,劉希簡後被貶爲縣丞,陸粲更慘,直接一擼到底,被貶爲貴州都勻驛丞,專司養馬送信。

皇帝這麼收拾大臣,效果立竿見影,朝野間很快再無人敢議論這樁案子,至於死掉的張柱,別說是否有人爲他伸冤了,估計連個墳冢都混不上,不過扔到亂葬崗草草了事。

故事到這裏,步入尾聲,然而有一點,始終讓人很納悶。

那就是,張柱和張福都是平民百姓,別說見了,皇帝聽都沒聽過,皇帝和張柱無仇無怨,皇帝和張福也非親非故,那幹嘛皇帝就算頂着巨大的壓力,頂着千古的罵名,不惜以處理掉多名朝廷大員爲代價,也要冤殺張柱,袒護張福呢?

(正德皇后 夏氏)

在《明史》中,一條不起眼的記載,或許能給我們答案:

柱實武宗後家夏氏僕。

這句話的意思是,本案中的張柱,曾經做過正德的皇后夏氏,也就是孝靜夏皇后家裏的僕人。

夏氏既是正德的皇后,那就是先帝外戚,而嘉靖以藩王小宗的身份入繼大統,在那些無限追憶和捧高正德,弘治一脈的大臣們的攻勢下受盡了冷眼嘲笑和政治施壓,所以嘉靖對兩位先帝不會有好印象,他只有恨意。

以嘉靖的智商,他當然知道張柱是冤枉的,不然他最開始也不會主張重審,可就在魏應召審理案件的時候,嘉靖得知了張柱的身份,他這才變了臉。

想起即位之初這幫正德弘治的信徒文臣們對自己的百般刁難和反對,他就氣不打一處來,所以,張柱就成了皇帝泄憤的工具。

誰讓你和正德一朝的外戚有關係呢?哪怕你只是皇后的家奴,可我要你死,你也必須死。

誰讓,你天生X命,而我,是皇帝呢?

原來,所謂王法,不過是自私自利的嘉靖,硃筆一勾罷了。

參考資料:

《明史·卷一九七》、《名山藏·卷二三》

《萬曆野獲編·卷一八》、《明世宗實錄·卷一零三》

明代誣告犯罪研究. 晁芸芸.華東政法大學,2020

相徵.《欽明大獄錄》研究.哈爾濱師範大學,2022

“大禮議”與明廷人事變局. 胡吉勳, 著.社會科學文獻出版社.2007