深秋的莫斯科,克里姆林宮傳出的消息讓全球軍事觀察家們屏住了呼吸——俄羅斯不止展示了一種新型核武器,而是接連亮出兩張“王牌”。

2025年10月底,俄羅斯總統普京在三天內相繼宣佈了兩款核動力武器的重大進展。先是“海燕”核動力巡航導彈完成1.4萬公里試射,然後是“波塞冬”核動力無人潛航器成功通過測試。

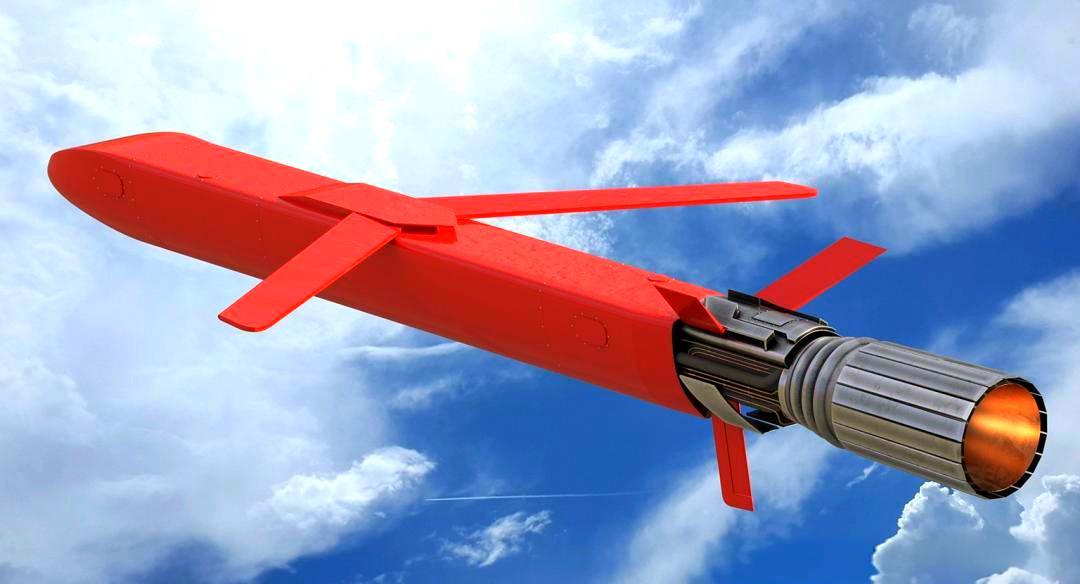

“海燕”導彈以核反應堆爲動力,在空中持續飛行了15小時,理論上擁有無限航程。它能夠攜帶核彈頭,以50-100米的超低空飛行方式避開雷達探測,號稱能從南極或太平洋方向迂迴攻擊美國防禦最薄弱的南部地區。

以其“波塞冬”的無人水下航行器,就能在1000米的深海中以每小時的185公里的驚人的速度前進,並可攜帶百萬噸級的核彈頭,在對敵國的近海中引爆後,就可掀起數百米高的可怕的放射性海嘯,對敵國的沿海城市造成極其可怕的毀滅性打擊。

不管“海燕”導彈的設想多麼驚天動地,它的實際的發射卻經常爲“三不”所困擾:一不準,一不快,一不靈。它採用核動力推進,傳統巡航導彈的射程受燃料限制,通常只有幾千公里,而“海燕”憑藉小型核反應堆提供的動力,理論上可以實現無限續航能力。隨其可從俄羅斯的本土起飛數週的繞地球的飛行等待最合適的發動攻擊的時機.。

超低空飛行能力讓“海燕”能夠避開大多數預警雷達的探測。50-100米的飛行高度剛好處於雷達“視線死角”,讓美國投入巨資建設的“薩德”、“宙斯盾”等反導系統難以攔截。

看似完美的“海燕”卻有着不容忽視的弱點。西方軍事專家指出,這款導彈以亞音速巡航,速度僅爲0.8馬赫,像“湖上溜達的鴨子”容易被探測。

導彈飛行過程中會噴射過熱放射性空氣,等於自帶“熒光標記”,環保組織估計它飛一圈能污染半條航道。有美國專家曾嘲諷其爲“飛行中的切爾諾貝利”。

“海燕”的研發歷程充滿坎坷。由此可見,2019年的一次試射的爆炸不僅使5名核專家壯烈殉職,甚至還引發了嚴重的輻射泄漏的惡果。直到2025年10月的成功試射,俄羅斯才真正將“海燕”從理論武器轉化爲實戰裝備。

普京選擇在2025年10月底這個時間點公佈兩款超級武器,絕非偶然。烏克蘭戰場已演變爲一場消耗戰,西方情報估計俄羅斯已傷亡超過30萬人,損失了2000多輛坦克。

面對北約東擴和反導系統的包圍,俄羅斯急需一種能突破防禦網的威懾工具。前美國國防部官員詹姆斯·劉易斯評論道:“當一隻貓遇到威脅時,它會弓起背、豎起毛,使自己看起來比實際更大。”俄羅斯展示核武器的行爲,實際上是國際政治中的一種“肌肉秀”。

俄羅斯2023年國防預算激增,達到國內生產總值的6.4%。對一個正遭受全面制裁的國家,這種負擔不可持續。莫斯科的經濟學家阿爾喬姆私下比喻:“這就像一個家庭在省喫儉用買一件只能在紅場閱兵中展示的貂皮大衣。”

與蘇聯鼎盛時期不同,今天的俄羅斯缺乏足以吸引國際盟友的經濟模式。一位歐洲外交官直言不諱地評價,俄羅斯正逐漸淪爲一個“只有核武器的加油站”。

普京的“超級武器”相繼亮相同時,尤其是近日俄羅斯又一款新型超級武器的問世,不僅使俄羅斯的常規軍力在世界的威望進一步提高,也更明顯的折射出俄羅斯在常規軍力的衰退的背景下所作的戰略的選擇和抉擇。當無法在傳統軍事領域與北約抗衡時,核動力導彈這種兼具戰略威懾與戰術風險的武器,成爲了俄羅斯獲取非對稱優勢的特殊選擇。

“海燕”和“波塞冬”不是孤立存在的。俄羅斯近期還成功試射了“薩爾馬特”重型洲際彈道導彈,這三種新型核武器共同構成了一個多層次的戰略打擊體系。

“薩爾馬特”作爲第五代重型洲際彈道導彈,起飛重量達208.1噸,可攜帶10枚重型或15枚輕型分導式核彈頭,彈頭總威力最高達2000萬噸TNT當量。其獨特的非對稱彈道特性使其能夠神奇地繞過南極的天然屏障,悄然地將目標置於其所向披靡的射程之下。

“波塞冬”核動力無人潛航器則開闢了深海攻擊的全新維度。以最長的世界級的“別爾哥羅德”號核潛艇爲載體,將可攜帶6枚“波塞冬”核潛射彈,在深海中自主的巡弋數週乃至數月,不僅可以對敵海面、海上作戰的艦船、航空母艦、航母航天母艦等具有致命的打擊力,還能對敵的海陸、空三大作戰部隊的後方、指揮部、指揮中心等實施突然的襲擊,具有極大的戰略威力和戰術威懾力。

這三者的組合讓俄羅斯的核打擊能力覆蓋了海、陸、空多個領域。倫敦國際戰略研究所專家弗朗茲-斯蒂芬·加迪分析道:“俄羅斯的困境在於,它既不能輸掉這場戰爭,又看不到明確的勝利之路。”在這種情況下,展示超級武器成爲向國內民衆證明“俄羅斯依然強大”的最直接手段。

核動力武器確實有改變遊戲規則的潛力。傳統反導系統主要針對高空彈道導彈,對貼地飛行的巡航導彈和深海潛航的武器存在致命缺陷。俄羅斯這三款新型核武器正是瞄準了這一弱點。

“海燕”的無限航程特性使其成爲一種“遊蕩式核武器”,可以在目標區域外圍盤旋數天甚至數週,隨時根據指令發動攻擊。這種不確定性大大增加了防禦方的心理壓力。

“波塞冬”的打擊模式更是顛覆傳統——它並非直接撞擊目標,而是在靠近敵國近海的海底引爆核彈頭。核爆炸將引發高達數百米的海嘯巨浪,瞬間吞噬沿海大城市和重要軍事基地。

這些超級武器也帶來了新的戰略風險。聯合國裁軍事務高級代表中滿泉警告:“當常規力量不足時,核武器在國家安全戰略中的比重就會上升,這增加了誤判的風險。”

核動力裝置在戰時將成爲獨特的輻射信標,使導彈即便在數萬米高空仍可能被天基探測系統追蹤。這與傳統洲際彈道導彈的隱蔽突防特性形成鮮明對比。

世界各大國的軍事實驗室裏,工程師們已經開始繪製下一代武器系統的藍圖。美國在冷戰時期曾推進“冥王星計劃”,研製核動力衝壓發動機導彈,1964年因技術風險過高終止。當前美國傾向於發展技術成熟的高超音速武器。

北約已在東翼部署升級版輻射監測網絡,專門針對此類武器建立預警機制。這種攻防之間的動態平衡表明,核動力導彈雖在技術上實現了突破,卻在戰略層面引發了新的安全困境。

再先進的核武器也無法填補俄羅斯日益擴大的技術鴻溝,無法扭轉人才外流的浪潮,更無法解決單一經濟結構的根本弱點。核武器是絕望者的武器,它不能創造繁榮,只能保證毀滅。