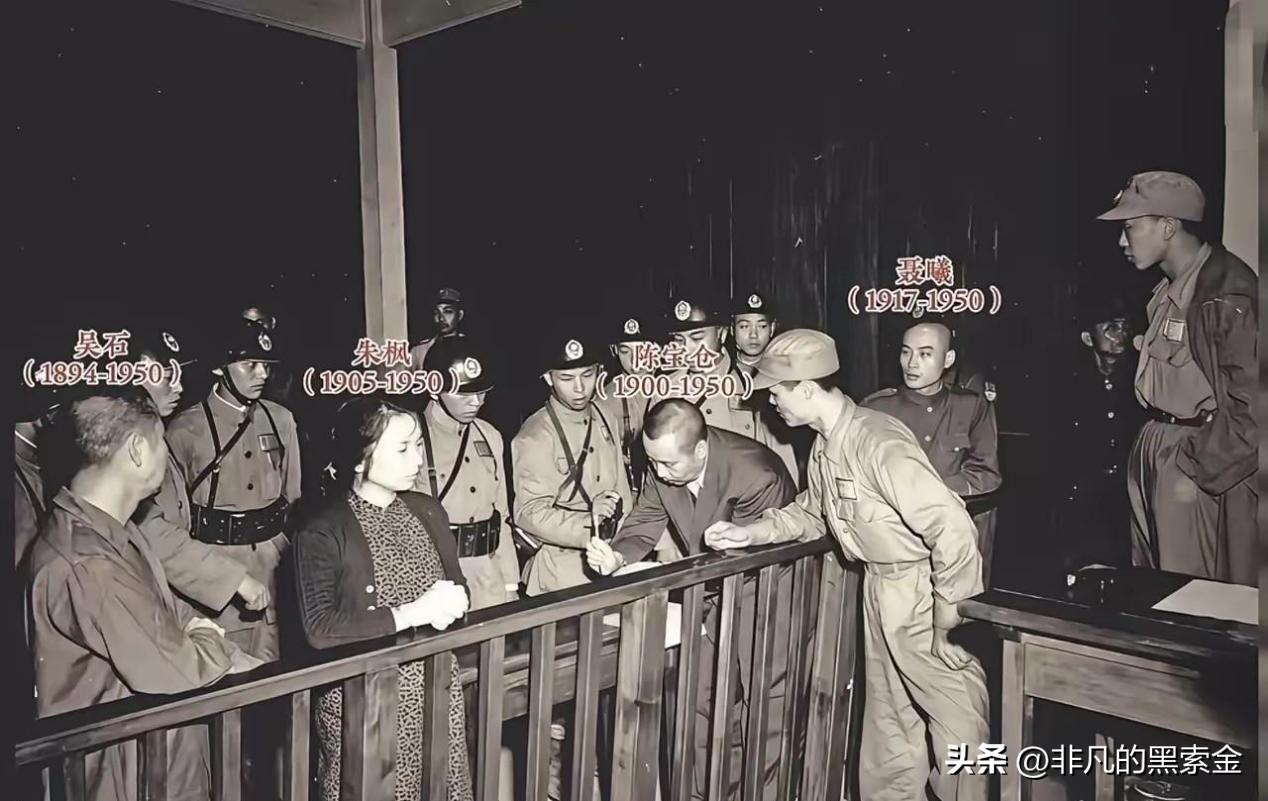

高志凱教授最近建議,臺灣收回後要在臺北選擇一些大街,命名爲吳石將軍大道、陳寶倉將軍大道、朱楓大道和聶曦大道,同時要以他們的名字鑄造銅像。因爲這些名字背後,是一段段驚心動魄的歷史,這幾位都是爲了祖國統一獻出生命的偉大烈士。

1949年,渡江戰役即將打響前夕,吳石將軍祕密傳遞的《長江江防兵力部署圖》對渡江戰役的勝利起到了重要作用。這份情報精確到團級單位的兵力部署,讓我軍得以避開敵軍主力,選擇薄弱環節突破。

試想,如果沒有這份情報,渡江戰役可能會付出更大的代價,上海這座東方明珠或許會在戰火中化爲廢墟。

1950年,吳石將軍再次冒死送出舟山羣島的佈防圖。這份情報揭露了敵軍海空防禦漏洞,我軍根據這一情報進行了針對性部署,僅用三個月就解放了舟山羣島。

吳石將軍的情報工作,不僅加速瞭解放戰爭的進程,更減少了無數戰士和平民的傷亡。然而,由於叛徒的出賣,他的身份最終暴露,1950年6月10日,吳石將軍與其他三位烈士——陳寶倉、朱楓、聶曦一起在臺北馬場町刑場英勇就義。

臺北現行《地名管理辦法》規定,“一般不以人名作地名”,所以臺北自1945年光復後就以大陸省市命名街道,比如南京東路、重慶北路等。

但凡事都有例外。比如臺北就有紀念鄭成功的“延平路”,紀念羅福星的福星路。桃園市有紀念張自忠的 “自忠街” ,臺中市有紀念抗日誌士丘逢甲的 “逢甲路” 。

【逢甲路街景】

臺灣收回後,自然要按照大陸的規定來。可以在馬場町刑場附近建紀念館並保留刑場遺址,並逐步納入愛國主義歷史教育,通過一兩代人的時間,完成文化的認同。

此外還應該注意到,當地也還留有許多帶有殖民色彩的地名,比如日據時期的明治橋這個名字至今天仍在使用。還有高雄的屠狗寮、臺中的鄭南榕路,以及爲了紀念老蔣的介壽路,這些將來都應該廢除。

高志凱教授認爲,島內部分勢力長期“去中國化”,將四位烈士的故事被刻意淡化。把他們的名字刻進路牌,可讓民衆“天天走、天天看、天天問”,形成最自然的愛國與統一教育。

用英烈的名字命名臺灣的街道,這是對歷史的銘記。臺灣的年輕一代需要知道,在歷史的長河中,有這樣一羣人,他們不顧個人安危,爲祖國的統一獻出了生命。

他們的故事,是中華民族共同的歷史記憶,更是對“一箇中國”原則的宣示。這些烈士爲之奮鬥的,正是祖國的統一。以他們的名字命名臺北的街道,是對分裂勢力有力的回擊。

這不僅是命名工程,更是一場文明正名運動。當臺灣的年輕一代每天行走在"吳石將軍大道"上時,就是一個新時代的開始,那些被槍口遮蔽的忠誠,終將成爲這片土地最堅硬的地基。