世界鐵路建設史上“最難啃的骨頭”,被中國基建狂魔一口吞下。

如一條剛從地獄的深淵中騰起的鋼鐵巨龍,已悄然蜿蜒在青藏高原的雪山之巔,向着更高更遠的天空瘋狂的前進着。這不是科幻電影場景,而是中國斥資3600億元打造的川藏鐵路現實畫面。它要穿越21座海拔4000米以上的雪山,累計爬升高度相當於從地球最深的馬裏亞納海溝底爬到珠穆朗瑪峯頂再往返一趟。

建設者們給路基裝上“空調”來對付高原凍土,在701米深的怒江峽谷上架設比上海中心大廈還高的大橋。

隨着這條鐵路的通車,原本需要數天的成都到拉薩的行程也將一躍成爲短短的13小時的旅程,而其背後的卻又讓國際各界的觀察家們都屏息拭目以待。

川藏鐵路全長1838公里,是人類鐵路建設史上難度最高的超級工程。它穿行的橫斷山脈地區,被地質學家稱爲“地質災害博物館”。

基於鐵路的不斷向前延伸,每到一處就要應對一二七種不同類型的地質災害,甚至常常“年年歲歲,塌方泥石流,巖爆不時”的讓人心頭都感到不適。

由於色季拉山隧道的海拔高達4400米,工人們的勞動都將以“6P6M”(指每六小時就必須輪班一次)的作息制度爲基礎。就像一位曾經在高原的現場工作的工程師所說:在這樣的高原的缺氧的環境下,普通的人就相當於平原地區的工作效率的不足了一半。

採用對高原凍土的深入研發手段,中國的工程師終於爲其開闢了“降溫的通路”,將冷卻的液體通過管道的循環,就相當於給了路基一部全天候都能正常運行的“空調”,從而爲其凍土的穩定性提供了可靠的保證。

面對701米深的怒江峽谷,建設者在垂直絕壁上架設橋樑,橋面到江面的高度比上海中心大廈還高出69米。在大風天氣中,吊裝數百噸鋼構件的誤差必須控制在毫米級別。

依託於對地質體的全線的8000多個智能的傳感器的24小時的監測,無一遺漏的“哨兵”都在不停的爲地質災害的預警工作。其內的變形預警系統不僅能在事故發生前發出警報,還被工人們親切地稱爲“地質的鬧鐘”,讓我們在最危急的時刻都能及時地“按下了暫停鍵”。

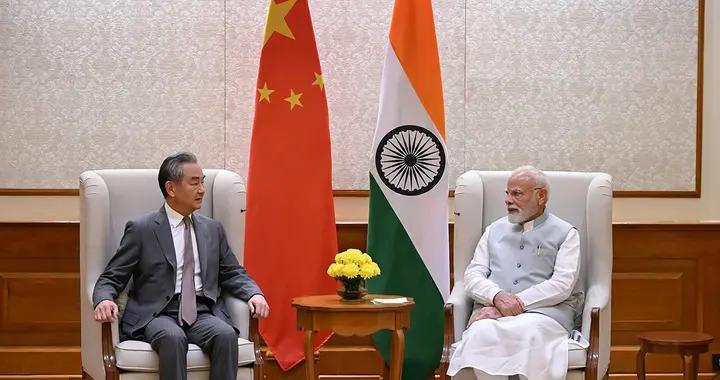

川藏鐵路的戰略意義遠遠超越交通範疇。這條鋼鐵動脈距離中印邊境實際控制線最近處僅20公里,徹底改寫了中國西南邊境的戰略態勢。

在1962年對印自衛反擊戰時,物資從四川運到西藏前線需要整整半個月。而川藏鐵路通車後,這一時間將被壓縮到13小時以內。

將內地的戰略樞紐都搬到了邊境線上,把千里之外的戰略大後方直接拱到了敵人的地盤上.。而隨着鐵路的紛紛開通,尤其是成昆、昆楚、昆磨、昆石四大鐵路的建成通車,將極大地一舉提升了中國在西南方向的戰略投送能力,中國西南戰略的深入發展也將對印度構成更大的威脅。

鐵路的不斷完善之際,將與規劃中的中尼鐵路的銜接一起直達尼泊爾的邊境,成都的集裝箱就可在40小時內直達尼泊爾的邊境,比現有的線路又縮短了3天。這不僅是一帶一路倡議的重要組成,更意味着中國在南亞的地緣影響力將得到質的飛躍。

西藏地區蘊藏着2000萬噸銅礦和佔全球六分比的鋰礦資源,這些戰略資源因交通限制長期“沉睡”地下。鐵路通車後,礦產資源外運成本預計下降70%,戰略價值不可估量。

川藏鐵路的建設是一部三代人的接力史。從上世紀50年代的初步勘探,到2030年預計全線貫通,整整跨越80年時間。

最初的勘探隊員靠着雙腳丈量青藏高原,在大雪封山時徒手挖出通道,靠着繩索跨越懸崖峭壁。他們用生命繪製的第一張線路圖,爲今日的超級工程奠定了堅實基礎。

伯舒拉嶺隧道羣長達50公里,工人們需要在暗無天日的地下應對持續的巖爆和突水風險。在這裏,專門的隧道掘進機配備了“大腦”,能夠自主判斷岩層狀況並調整鑽頭轉速。

考慮到生態環境保護,鐵路線專門爲野生動物修建了遷徙通道,並設立了衆多生態監測站。這種“建設-保護”的動態平衡模式,爲全球高原基礎設施建設提供了新範式。

2021年6月,川藏鐵路拉林段通車運營,已經讓世人提前感受到這條鐵路的巨大潛力。當全線於2030年貫通時,西藏的面貌將發生根本性改變。

拉薩超市的貨架上,成都的火鍋底料將與林芝的桃花蜜並排擺放。來自內地的日用商品價格將更加親民,而西藏的藏藥、蟲草等特產的外運量預計將增長三倍。

朝聖者的旅程也將被重新定義。從拉薩到林芝的時間從15天縮短到3小時,這不僅改變了人們的出行方式,更重塑了高原文明與現代社會的對話方式。

專家估算,僅物流成本節省的費用,就可能在5年內收回部分投資。更重要的是,鐵路將帶動西藏去年剛突破2000億元的GDP實現跨越式增長,有望在周邊形成萬億級經濟圈。

當第一列試驗列車在色季拉山隧道內呼嘯而過,車身上的監測設備記錄下軌道、橋樑和隧道的各項數據,建設者們知道,這不僅是工程驗收的必要環節,更是一個國家向高原發出的未來宣言。

未來,更多的“川藏鐵路”將在中國廣袤的國土上鋪展,成爲連接人心、守護疆土的戰略脈絡。