2023年2月17日,臺灣《海峽快訊》刊登了一篇文章,標題明確提出“一國三制”的和平統一方案,試圖在“一國兩制”基礎上加碼,回應島內對武統的擔憂和對現狀的留戀。

這篇文章一出,立馬在臺灣媒體圈和網絡上掀起熱議。文章先是點明瞭臺海的緊張局勢。

美國這些年沒少往臺灣賣武器,2022年批了18億美元的軍售,包括火箭炮系統和反坦克導彈,2023年初又追加了6億美元的軍火交易。

臺灣當局這邊配合得挺積極,頻頻在國際場合喊“抗中保臺”,媒體上鋪天蓋地宣傳大陸的軍事威脅。

反觀大陸,解放軍也沒閒着,2022年8月美國高官竄臺後,解放軍在臺海周邊搞了大規軍演,2023年4月又來了一次,艦艇戰機齊上陣,擺明了是要震懾“臺獨”勢力。

臺媒提出“一國三制”,核心是想讓臺灣在統一後保留更多自主權。第一點是名稱問題。文章建議,統一後臺灣不叫“省”,改成“中國臺灣邦”。

這個名字聽着挺新鮮,表面上承認了“一箇中國”,但又想和大陸、香港、澳門區分開。原來的“中華民國”旗幟、歌曲、徽章都保留,變成“臺灣邦”的象徵。

這點乍看沒啥大問題,畢竟“一國兩制”本來就允許保留地方特色,香港和澳門迴歸後也保留了不少原有制度。

第二點是政治制度。臺媒希望臺灣繼續保持現有的政治架構,政府自治,選舉照舊。這些想法明顯是想安撫島內民衆,怕統一後生活水平下降。

畢竟臺灣經濟高度依賴出口,尤其是對大陸,2022年臺灣對大陸的貿易順差高達600億美元,島內很清楚統一後經濟不能崩。

但接下來的軍事和外交提議就有點離譜了。臺媒建議,臺灣保留自己的軍隊,改名叫“自衛隊”,而且這支“自衛隊”完全由臺灣自己管,解放軍沒指揮權,更別說在島內駐軍了。

文章還提到,“自衛隊”以後不買美國武器,靠臺灣自產的裝備,比如“雄風”導彈或者自制的潛艇。這想法聽起來挺大膽,但細想漏洞百出。

解放軍是國家武裝力量的象徵,統一後怎麼可能允許臺灣有獨立軍隊?香港和澳門迴歸後,防務全由中央負責,解放軍駐港駐澳部隊早就成了常態。

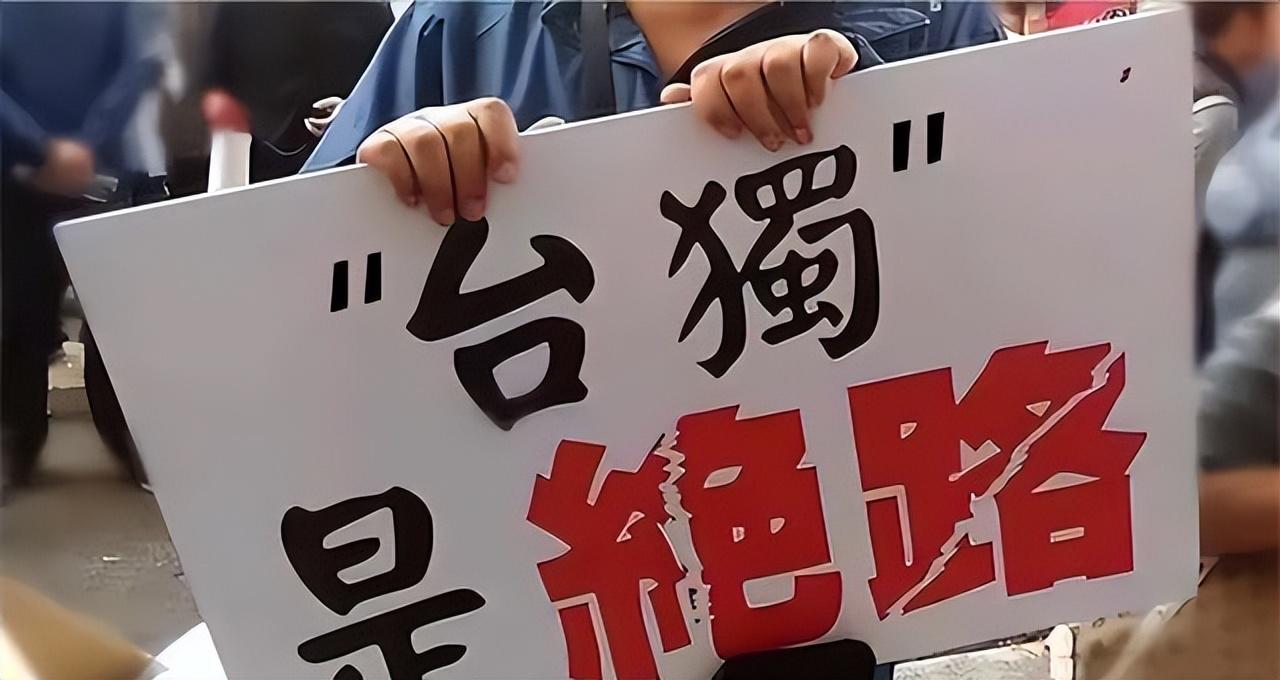

臺灣想搞“自衛隊”,還要求解放軍不上島,這跟“一箇中國”的原則完全背道而馳。

外交方面,臺媒的提議更不現實。他們希望統一後臺灣有“外交自主權”,繼續跟現有的“邦交國”保持關係,還想以“中國臺灣邦”的名義參加國際組織,比如世界衛生組織或者聯合國相關會議。

臺灣現在的“邦交國”已經不到15個,大多是些小國,靠着金錢外交維繫。統一後,這些關係怎麼可能保留?

“一箇中國”原則是國際共識,香港和澳門特區都沒外交權,臺灣憑啥例外?

臺媒還提到要參加國際組織,但國際社會早就明確,臺灣只能以“中國臺灣”名義參與經濟性、非主權性質的活動,比如亞太經合組織。

想以“邦”的身份搞外交,基本就是在推“兩國論”,這跟統一的目標南轅北轍。

這“一國三制”到底是怎麼來的?得從臺海局勢的背景說起。2022年俄烏衝突爆發後,臺灣民衆看得很清楚,戰爭的代價太慘重,烏克蘭的城市被炸得滿目瘡痍,平民流離失所。

島內民調顯示,2023年初,超過60%的人希望維持現狀,只有10%左右支持“臺獨”。普通老百姓不想打仗,經濟上也離不開大陸。

臺灣的半導體產業全球領先,但原材料和市場高度依賴大陸,臺積電2022年在大陸的營收佔了總收入的20%以上。

島內當局雖然嘴上喊得硬,但在軍事上心裏沒底。臺灣的軍力跟解放軍比,差距不是一般大。

解放軍2023年有200多萬現役部隊,海軍艦艇總數超400艘,而臺灣的海軍不過幾十艘老舊艦艇,空軍戰機也大多是上世紀的技術。

美國在背後推波助瀾,2021到2023年,連續三年增加對臺軍售,還派軍艦穿越臺灣海峽,2023年5月“尼米茲”號航母就來了一次。

美國的算盤很清楚:臺灣是第一島鏈的核心,控制檯灣就能卡住中國海軍進入太平洋的通道。

美方不想直接跟中國開戰,畢竟朝鮮戰爭的教訓還在,1950年代美國國力遠超中國都沒打贏,現在更沒把握。

所以美國選擇武裝臺灣,搞代理人戰爭的路子,俄烏衝突就是模板。但島內民衆不傻,誰願意當炮灰?

2023年的一項調查顯示,70%的臺灣年輕人表示不願上戰場,軍方高層也私下承認,哪怕有美國撐腰,也擋不住解放軍。

臺媒提出“一國三制”,想通過改個名字、加點條件來安撫民心,但這反而讓提案顯得不倫不類。統一不是換個牌子就行,核心是主權完整,軍隊和外交必須歸中央,這是任何國家都繞不過的紅線。

結語:

“一國三制”像是一場臺海博弈的試探,折射出臺灣的矛盾心態。和平統一的路擺在眼前,但底線不可觸碰。