話說戴旭這個人,在軍事圈子裏挺出名的。他是空軍大校出身,出生在1964年,河南民權縣人,從小家裏條件一般,但對軍隊有興趣。1979年入伍,從山西運城開始軍旅生涯,先在空軍電訊工程學院學通信技術,後來轉到上海空軍政治學院深造。一步步幹到大校,擔任過導航臺長和新聞幹事,積累了不少經驗。

退役後,他沒閒着,轉到民營企業華信能源,擔任戰略分析師,還用龍韜這個化名繼續寫軍事評論。戴旭寫過幾本書,比如《C形包圍》和《盛世狼煙》,主要談國防戰略和國際形勢,觀點比較直白,屬於鷹派風格。他還當過北京大學中國戰略研究中心研究員,經常在論壇和媒體上發聲。

2010年,他和郎鹹平等人被網民評爲中國互聯網九大風雲人物,那時候網絡上他的影響力不小。戴旭的分析總是圍繞國家安全,強調外部威脅,尤其對美國在亞太的佈局很警惕。

其實,中美關係這些年一直挺複雜的。從冷戰結束到現在,兩國在經濟、科技、軍事上競爭越來越激烈。戴旭的言論就針對這個背景。他在2016年的一次會議上說過,如果中美開戰,美國有實力把中國沿海城市打得稀巴爛。

這話聽起來挺嚇人,但他是基於軍事實力對比說的。美國有全球部署的航母艦隊、B-2轟炸機和導彈系統,從關島、日本、韓國基地出發,能快速打擊中國東海岸。

戴旭指出,美國的第一島鏈佈局很強,駐日韓美軍加上盟友力量,能用飽和攻擊消耗中國反艦導彈。中國有S-400和HQ-9這樣的反導系統,但面對多波次導彈襲擊,沿海地區難免受損。上海、廣州這些城市離美軍基地近,美國甚至能從本土空運中短程導彈過來發射。

不過,戴旭沒光說壞的一面。他強調,中國也能反擊,把美國在亞太的力量全毀掉。中國有東風-21D這樣的反艦導彈,能針對航母羣。

戴旭認爲,中國作爲發展中國家,底子厚,大不了往西部轉移,幾年內重建家園。但美國不同,一旦亞太影響力崩盤,全球霸主地位就沒了。歷史上,中美在朝鮮戰爭和越南戰爭間接交手,美國都沒佔到便宜。戴旭的觀點是,兩國開戰都是兩敗俱傷,誰都贏不了。

這個言論一出,網上議論挺多。

有些人覺得戴旭在提醒大家加強國防,別掉以輕心。畢竟,美國在亞太有400多個基地,部署導彈和核彈,威脅不小。

蘭德公司做過報告,說中美戰爭會很慘烈,持續時間長,經濟損失巨大。半島電視臺報道過美國空軍司令米尼漢的備忘錄,他預測2025年中美可能因臺灣打起來,要求部隊準備好。戴旭的分析和這些類似,都在討論可能性,不是胡說。

戴旭爲什麼這麼看?因爲他研究過美國戰略。從第一島鏈到第二島鏈,美國用日韓作爲前沿,菲律賓和澳大利亞補位。

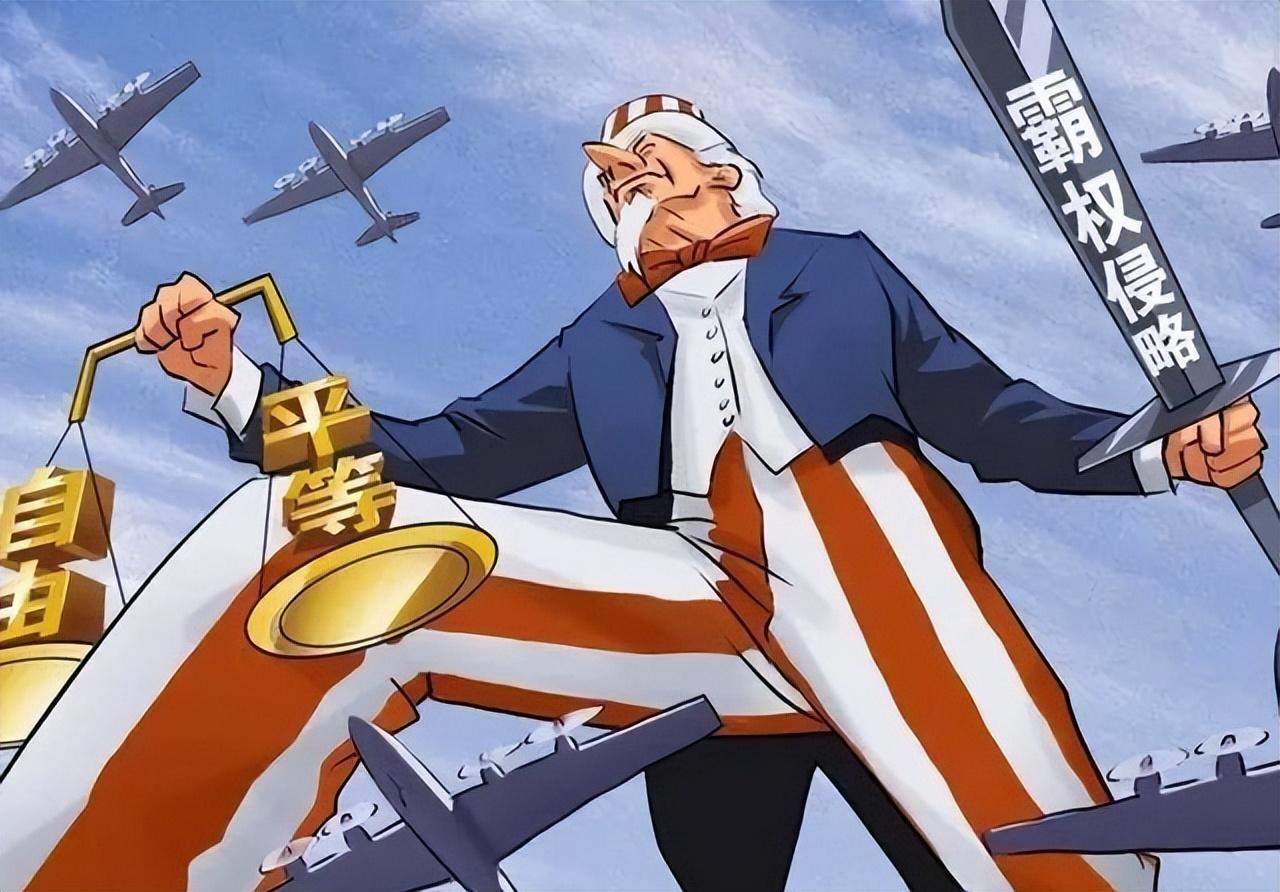

戴旭在書裏寫過,美國的C形包圍就是圍堵中國。近年來,美國推印太戰略,加強盟友合作,賣武器給周邊國家。戴旭覺得,這是美國在策劃亞洲衝突,目的是維持霸權。中國發展快,從改革開放到現在,GDP追上美國,美國慌了,總想遏制。

但戴旭也說,中國不主動求戰。中國堅持和平發展,求同存異。歷史上,中國經歷過侵略,但總能站起來。戴旭的言論不是鼓吹戰爭,而是警告風險。

如果真打起來,中國沿海經濟重鎮受創,但國家整體實力能扛住。西部有廣闊空間,資源豐富,轉移後還能恢復。相比之下,美國本土遠,補給線長,一旦亞太基地丟了,全球佈局就亂。

戴旭的觀點影響不小。一些軍事專家同意他的分析,比如中美戰爭會是海空戰爲主,美國強在航母和空軍,但中國導彈技術進步快。東風系列能覆蓋亞太,美軍航母不敢輕易靠近。

戴旭強調,戰爭不是零和遊戲,打起來全球遭殃。貿易戰已經證明,互相傷害沒贏家。

後續發展看,戴旭繼續活躍。

2017年,他分析南海形勢,說美國在攪局。

2018年,出版新書,談海洋戰略。2020年疫情期間,他通過視頻評論全球格局。2021年,討論俄烏衝突,指出大國博弈教訓。2022年,他說中國不惜一戰,但和平是主流。2023年,在論壇上重申中美競爭激烈,但中國有底氣。2024年,他在北京開封職業學院講座,談世界大變局。2025年上半年,還在研究能源安全和戰略。

戴旭的結局到現在爲止,就是低調專注工作。他沒捲入負面事件,始終保持憂患意識。退役後生活簡單,寫報告、參加會議。他的分析接地氣,不繞彎子,直指問題核心。像他說的,中美開戰沿海城市風險大,但中國有反制能力。關鍵是理性溝通,避免衝突。

話說回來,大家想想,爲什麼戴旭的言論經久不衰?因爲它戳中了現實痛點。中美在臺灣、南海、貿易上分歧大。美國總炒作中國威脅,增加軍費,部署導彈。中國則加強海軍和導彈部隊,護衛主權。戴旭提醒,國防不能鬆懈。歷史上,美國在伊拉克、阿富汗折騰多年,沒撈到好處。中美體量大,開戰可能性低,但準備要足。

戴旭不是唯一這麼想的。美國智庫也模擬過戰爭場景,結果是雙方損失慘重。中國專家分析,如果美國轟炸沿海,中國會用導彈還擊亞太基地。戰爭規模控制難,核風險小但存在。戴旭的觀點有內涵,強調民族韌性。中國人民經歷過戰爭災難,但總能重建。相比美國,中國人口多,工業基礎強,恢復快。