相信很多人都關注到了2025年六月中下旬,貴州的那場極端氣象乃至災害狀況;

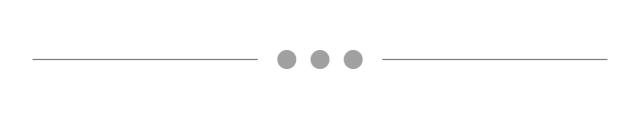

以黔東南苗族侗族自治州榕江縣爲中心,範圍涉及多條江河流域、整個縣城的洪水在6月24日時進入了人們的日常生活中;

儘管地方政府已經提前做出了一級防汛應急響應,但突如其來的災害還是讓很多市民遭到了意料之外的損失。

如果是財務損失,那麼不得不說算是“不幸中的萬幸”:面對如此之大的危險,只要沒有危及生命安全,就還算可以接受。

但在持續數天的洪水災害中,確實也有人面對過危及生命的意外,並憑藉自己的反應和能力順利脫險:

這就是年方27歲、已經是兩個孩子母親的趙湯圓(化名)的經歷。

她在26日凌晨接到朋友消息,告知其需要去地下車庫挪車;

但因爲孩子無人照看,只能先請朋友來幫忙照看孩子,再下樓挪車。

誰知就是這一個多小時時間內,她幾乎與死神擦肩。

原來,當朋友到她家的時候,已經是早上八點多了,趙湯圓家幾乎就在江邊,眼看水位已經上漲,她立刻動身去地下車庫。

說時遲那時快,當她把車發動,準備開出去時,水已經湧了進來,並且以肉眼可見的速度上漲。

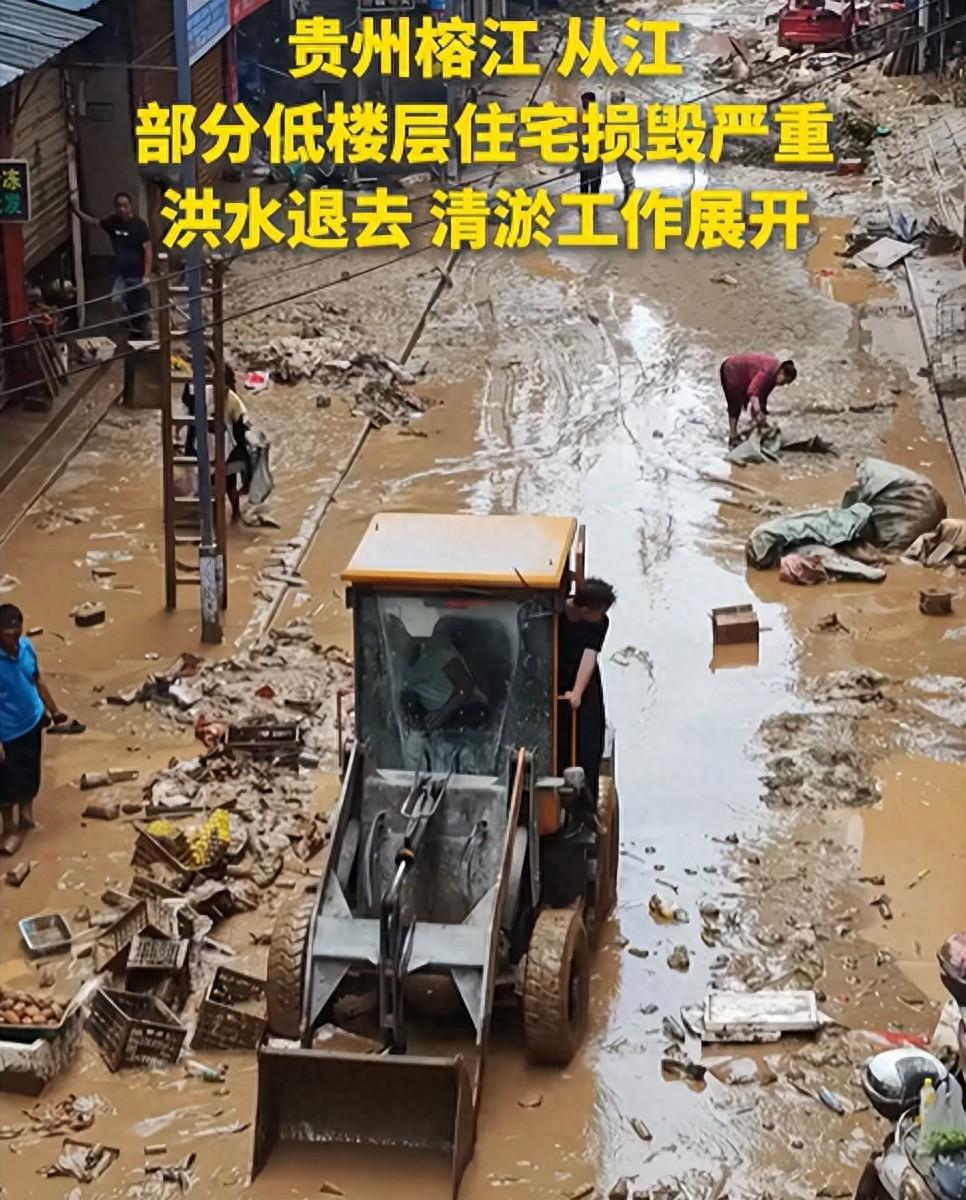

她在車庫門口躊躇了一小會,給朋友發送了自己的位置和麪臨的狀況之後,她做出了一系列大膽的決定:

首先,她將車倒到附近的一個報亭邊上,同時從車窗爬出,徒手爬上報亭頂部,此時水位已經到車頂;

眼看報亭要被淹沒,她又急忙爬上身後酒店二樓的空調外機,並翻進房間。

短暫補充能量、驅散寒意後,她才往家的方向游過去。

面對家中已經報警、焦急萬分的朋友和熟睡的孩子,她慶幸自己做出了正確的選擇,朋友也終於如釋重負。

這原本是一個危機之中緊急自救、成功逃生的完美故事,大部分網友也確實表達出了對趙湯圓經歷的讚歎和詫異。

但仍然還是有這樣一部分人,他們不知是出於“上帝視角”,自覺清醒,還是本事過人。

對於趙湯圓如此短時間內順利逃生的經歷,表達出的是滿滿的質疑,甚至是鄙夷。

比如,最多的就是“這有什麼的?是個人就行。”

還有人表示,“正常人在這種危急關頭不該想着如何脫險嗎?怎麼還有心情拍幾分鐘視頻?”

甚至還有人認爲其是故意炒作博流量。

對此,趙湯圓一一做出了合理回應。

這樣“站在上帝視角批判當事人”的質疑在如今的互聯網環境當中是難以避免的,以至於每當有新聞出現,評論區總是會出現這樣的聲音。

比如各種體育賽事之後,網絡上總是充滿了教職業運動員比賽的“大神”;

還有很多“事後諸葛亮”,對歷史事件指點江山;

當然,還有令人痛心的事件:那位考上研究生的粉頭髮女生,被一羣“上帝視角”的噴子網暴致死……

放在本文事件當中,這些人表現出的無知其實很好理解。

貴州的洪災對於大多數敲鍵盤的網民而言,都是“遙遠”的,無論是暴雨還是洪水,與他們的日常生活處於一種疏離狀態;

也就是吉登斯所謂的“脫域(disembeding)”:風險信息通過媒體抽象傳播時,個體難以將其轉化爲具體威脅認知。

但切身面對洪水的趙湯圓就完全不一樣,這種差異本身就是造成認知差別的原因,所謂“夏蟲不可語冰”。

大部分網民無法體會當事人在事件發生時的心境和遭遇,甚至無法想象,所以他們做出如何不合理的評價,其實都是不意外的。

同時,之所以會有質疑產生,也是合理的,因爲旁觀者能做的,最多就是帶入,完全無法還原案發場景。

趙湯圓之所以在車庫門口猶豫,就是在根據已有的知識判斷下一步的做法,同時還要兼具各種優劣,綜合考慮。

在這種危急關頭,人們的求勝慾望會大大促進做出選擇的合理性。

心理學家羅伯特・耶基斯(Robert Yerkes)與約翰・多德森(John Dodson)提出的耶基斯-多德森定律認爲:

當個體處於中等焦慮水平時,決策效率反而會得到提升。

神經科學家約瑟夫・勒杜(Joseph LeDoux)也認爲:

在應激狀態下,大腦邊緣系統優先處理生存需求,形成 "認知隧道",使個體能過濾冗餘信息,聚焦關鍵生存策略。

簡而言之,那些站在“上帝視角”批判當事人的網民們,本身的認知水平就無法與當事人實現重合;

加之互聯網時代匿名發言帶來的非實名性,加劇了很多人“看熱鬧不嫌事大”的心態;

無論作爲當事人還是理性的旁觀者,其實完全沒有必要理會這類觀點。

很多人,連自己的事情都處理不好,就會去指責他人,如果因此而影響了彼此的心情,是得不償失的。

-The End -

作者-木易

第一心理主筆團 | 一羣喜歡仰望星空的年輕人

圖片源自網絡,侵權請聯繫