你是或者你身邊有那種擁有“快樂體質”的人嗎?

這類人對幸福有着超強的感知力,特別擅長髮現生活裏細碎的快樂,一點點小事就能讓自己開心滿足起來。

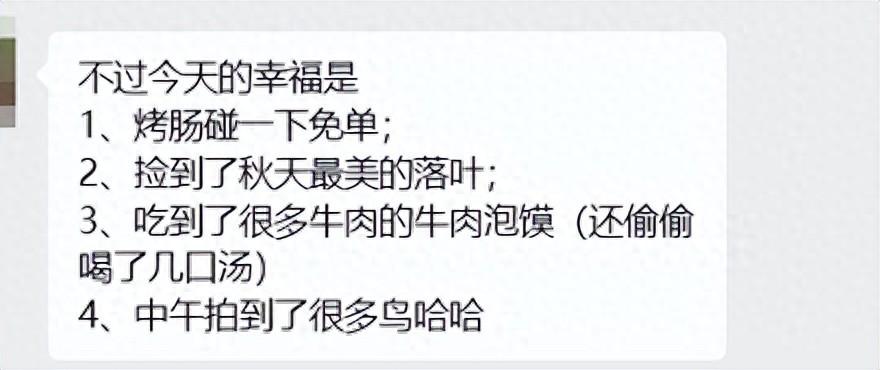

朋友糖糖就是這樣一個人,特別擅長哄自己開心。

她超愛喫美食,喫到一碗熱乎乎的羊肉面、喝到喜歡的奶茶、買到清甜的柚子、剛出爐的燒餅……都能讓她覺得人生有一種圓滿的感覺。

她喜歡大自然、喜歡貓貓狗狗,一走到戶外就會變成一個好奇寶寶,看到一朵盛開的花、天上形狀各異的雲、捕捉到小動物的身影……就開心到彷彿得到了世界上最珍貴的禮物。

對她來說,每天喫好、睡好、玩好,身體健康、家人無病無災,就足以讓她快樂一生。

△糖糖分享的日常快樂

可能很多人以爲這類人是天生沒煩惱,但事實上糖糖也和普通人一樣,要上班賺錢養活自己、照顧父母,承受着許多不爲人知的壓力。

從心理學角度來看,擁有“快樂體質”的人,往往能夠通過日常小事來爲自己創造豐富多樣的“快樂錨點”。

這樣的人,不僅容易讓自己變得快樂、盡情體驗人生,還會把這種積極的情緒傳遞給身邊的人,帶動周圍人也快樂起來。

這其實是一種極其珍貴的能力。

今天,壹心理就跟大家聊聊:怎樣才能找到自己的快樂錨點,修煉成不花錢、還超會哄自己開心的“快樂體質”。

你的“快樂錨點”

不需要設置附加條件

先來回憶一下:你上次全心全意地感到快樂是什麼時候?

一週前?一個月前?一年前?

我的一位來訪者,給出了一個令人心疼的答案:

“我絞盡腦汁想了很久,也沒想出我什麼時候擁有過快樂。”

日常生活中,她是一個愛找刺激的人,但從來沒找到過自己的快樂錨點。

“快樂錨點”在《心理學導論》一書中的解釋接近:一件達成目標、解除緊張後,就能感到快樂的有意義的事。

比如,我下半年的目標是學會打羽毛球。訓練課結束那一刻,我感到內心如蝴蝶飛舞一般輕鬆愉快。

雖然球技還不專業,但光是走完這個過程、做完這件對我有意義的事,我就感到了快樂。

學會打羽毛球,就是我的一個“快樂錨點”。

快樂錨點有個特質:主動地創造意義,帶來自發的愉悅感。

正在讀大三的表弟兼職送外賣,我問他:“你每個月零花錢綽綽有餘,怎麼還去做兼職?”

表弟說:“我喜歡做這個,每送完一份外賣,我都很快樂,是那種‘不用去想煩惱的事、簡簡單單幹就完了’的快樂。”

這讓我想起了網上看到的“下班後的快遞小哥”集錦視頻:蹦蹦跳跳、手舞足蹈、哼着神曲、快樂無比。

儘管送快遞只是一件小事,但只要主動達成對自己有意義的目標,由內而外地感到如釋重負,“快樂錨點”就會被激發。

一旦快樂被激活,人就會發自肺腑地感到踏實和幸福。

與之相對的,很多人沒有“快樂錨點”,卻有很多“快樂前置”,也就是爲快樂設置前提條件:

“項目做完也不能鬆懈,趕緊準備做下一個項目”;

“考班級第一沒什麼好驕傲的,考到年級第一再說”;

“沒錢渾身難受,有錢勉強餬口,要有很多很多錢我才能快樂”……

這種狀態,就是一定要達成某種條件、纔可以允許自己快樂,哪怕心情在那一刻變好了,也會因爲未來的焦慮而清零。

這本身就與快樂背道而馳,甚至可能成爲情緒內耗、焦慮、抑鬱的根源。

學者Kashdan等人研究發現:容易快樂的人,奉行簡單純真的處世之道——更願意信任別人、向別人敞開心扉,更少批判、評價、鑽牛角尖。

也就是說,容易快樂的人,更少“快樂前置”,不會施加種種前提條件讓自己顧慮重重。

找不到“快樂錨點”

可能是這3個原因

長期沒有“快樂錨點”,人就容易充滿無意義感,做什麼都提不起勁。

而找不到“快樂錨點”的人,主要原因可能有這3個:

1、內心沒有動力,習慣用刺激來填滿空虛。

臺劇《不夠善良的我們》中,女主簡慶芬結婚10年,對家庭盡心盡責,卻沒有絲毫的愉悅感。

後來,她做了一系列“找刺激”的事,但不僅沒有得到快樂,還鬧得夫妻分居。

當一個人習慣於優先滿足他人期待,或者優先做“正確的事”,自身的快樂就會變得越來越不重要。

學者Taher等人研究發現:責任心越強的人越不快樂,這可能是因爲TA們更執着於改變,一旦遇到挫折,便會更加無助和絕望。

就像我那位愛找刺激的來訪者,她會花大錢氪金玩遊戲、去夜店玩通宵、頻繁和不同的異性交往……當下確實有一絲愉悅和滿足感,但過後就是無盡的空虛,久了也就活成了“空心人”。

這些行爲背後的問題,是TA們找不到內心真正熱愛的、可以認真經營的事情。

TA們往往在工作上非常認真負責,但不快樂,只是在責任感的驅使下做所有的事情,內心始終找不到投入進去的動力。

一旦遭遇打擊或失敗,就特別容易產生倦怠感。

久而久之,整個人越來越浮躁,也就無法發現身邊那些美好的事物。

2、習得性消極。

很多時候我們感受不到快樂,是因爲習慣了和消極的感受作伴。

我有個朋友的口頭禪是“我早就知道”,發生一些不好的事時,大家的心情都很沮喪,她反而如釋重負:“我早就知道事情會搞砸。”

她凡事都做最壞的打算,用“不對任何事情抱有期待”的方式,來緩解沮喪和失望:“我已經想到了結果會很糟,那麼即使發生最壞的結果,也只是符合我的期待而已。”

這的確能讓她不痛苦,但也讓她不快樂,每當我們因爲好事發生而慶祝時,她總會說:“這有什麼好開心的?”

由於小時候總被父母打擊,她習得了這種認知模式:認爲快樂不會降臨到自己身上,哪怕好事發生,也只是碰巧和偶然。

即使她已經長大,消極心態依然如影隨形,還是凡事習慣於往消極的方向思考。

3、缺乏“登頂心態”。

看不到山頂時,人很容易產生挫敗感,可當我們憑着耐力和努力一步步往上攀登,登頂那一刻,我們會感受到前所未有的快樂。

這就是“登頂心態”,也叫“獎勵心態”:指我們做一些更好、更美、更健康的事情時,能夠從未來可能得到的獎勵中獲取快樂。

購物、追劇帶來的爽感,也可以是獎勵。但這種刺激大腦分泌快樂激素的即時獎勵,久而久之,會讓我們越來越提不起勁;

而努力之後變得更好、更美,是更加有益於獲得深度快樂的獎勵。就像爬山時一想到登頂那一刻,內心提前雀躍了,登頂之後喝口白水都是甜的。

登頂便是一種“快樂錨點”,當我們能夠在期待中升級,又在升級中無限接近期待,快樂就變得很簡單;

反過來,如果一點開心都感受不到,無論你現在做的這件事表面有多成功,對你都沒有太大的意義。

試着分一些精力去做讓你感覺更好的事情吧,哪怕只是很小的一件事,你也能找回自己的力量與價值。

如何找到自己的”快樂錨點”?

美國心理學家霍華·克萊貝爾提出“右腦幸福定律”:善用右腦,更容易感到快樂。

人的左右腦雖然聯繫緊密,但也彼此分工,左腦側重於理性分析、邏輯思考、解決問題;右腦側重於藝術創造、發揮靈感、感性直覺。

左腦雖然可以讓我們做“正確的事”,但它並不在乎結果會不會讓你快樂。

找到“快樂錨點”,是右腦的任務,它可以最大化表現出感性的益處。

具體怎麼做呢?

1、善用發散性思維,發揮想象力。

當我們對一件事抱有期待時,不要試着分析,也不要重視細節,更不要追求卓越表現,而是放任自己去想象好的結果。

比如:準備考研期間,想象考研成功後,可以跟着導師做各式各樣的實驗研究;與志同道合的同學討論各種課題;沉浸在偌大的圖書館裏盡情吸收知識……

除了這些常規意義上的好結果,我們還可以天馬行空一點:

讀研之後我會邂逅人類高質量異性,談一場高質量戀愛;我會憑藉科研項目幫到很多人,讓自己的事業好起來……

發散性的想象,能夠讓我們不那麼糾結實際的結果,只享受對結果的期待,享受內在的幻想,帶着這份享受投入到行動裏。

2、給心靈按下“暫停鍵”。

如果你害怕期待破滅、不敢幻想,往往意味着你被太多消耗身心的事情纏住,被困在了習慣性消極心態裏。

對此,我們需要先從消耗身心的事情裏抽離出來。

比如,下班後不再處理工作,或者至少給自己一段時間,允許自己完全不工作,哪怕只有10分鐘;

週末和節假日轉換一下角色,把自己從日常生活中抽離出來,去旅行、學才藝、練瑜伽……

總之,去做一些自己平常不敢做或沒機會做的事情。

3、謀求“最近發展區”。

“最近發展區”是指,孩子在有幫助、指導的情況下,能夠完成的任務,或者能力範圍內可以做到的事情。

這也可以用在成年人身上,去發展快樂這項需要後天培養的能力。

什麼是成年人在快樂中的“最近發展區”呢?

當我們找不到”快樂錨點”時,嘗試一些稍微努力就能感到快樂的事。

比如,精心挑選一束自己喜歡的花;運動半個小時直到出汗;嘗試一個新菜式;完成一個有點難度的拼圖……

除此之外,做其他事情時也多想想:

“我喜歡這件事嗎?”

“做這件事的時候我是真的快樂嗎?”

用這種方式尋找“快樂錨點”,任何一件小事,都可能使你稍微努力一下,就能擁有各式各樣的快樂源泉。

寫在最後

暢銷書《臨終前最後悔的五件事》中寫道:

“人們在生命即將結束時,最常見的遺憾之一是希望自己能夠更快樂。”

缺失快樂錨點的人,一生都可能常處在一種混沌的狀態中。

到最後TA能記得的,或許只有自己努力多年而不得志的辛苦和憤懣。

而擁有快樂錨點的人,哪怕再小的事,都能讓自己恢復能量,並相信自己有能力去獲取自己真正想要的生活。

最後,建議你可以去建立自己的“快樂錨點庫”。

這些錨點可以是生活中一些細碎的幸福,可以是一個簡單的愛好,也可以是一種嚮往的狀態,甚至可以是冬天的一次火鍋和耳機裏的一首老歌……

這些小小的快樂錨點,是我們和世界最真切的聯繫。

它可以證明:你從未被這個世界拋棄過,你一直被穩穩地愛着。

最後,希望大家都可以學會哄自己開心。

歡迎留言和我們分享,最近讓你感到快樂的一件小事。

世界和我愛着你。

作者:芒來小姐

編輯:一顆多肉、Jessica、笛子

圖源:unsplash