⬆️點擊即可預約⬆️

我從業6年,總執業時長超過1300小時,持續接受自體心理學的專業培訓、個體與團體督導,並每週進行兩次個人分析。目前已完成EFT(情緒聚焦取向)伴侶諮詢的國際認證訓練課程,在認證督導指導下開展伴侶諮詢工作。我擅長的議題包括:親密關係、親子關係、個人成長與情緒困擾等。

一段成熟的親密關係,應當讓雙方都感到輕鬆與自在。但這種輕鬆中又包含責任、邊界與妥協——既有彼此融爲一體的親密,也保留各自獨立的主體性。

如果你想判斷現在這段感情是否是一段「成熟」的關係,以下 3 個問題或許能給你答案。

01

有沒有底氣做「自己」?

我們每個人都有很多不同的面向:可能是善良的、積極的、活躍的,也可能是退縮的、懶惰的、 抑鬱的 。

一段親密關係開始之初,人們總想展現自己最好的一面,也容易爲對方披上一層天然的濾鏡,只爲彼此在對方眼中閃閃發光。

但是隨着時間推移,伴侶相處久了,不可避免會展現出自己不同的面向。當一段關係能包容你所有的面向時,你纔會感覺輕鬆與自在。

在一段關係的磨合中,伴侶雙方都難免經歷對對方的理想化的破滅。

有人在理想化破滅後選擇放棄這段關係,去重新追尋下一段理想關係。也有人會選擇嘗試真正看見對方,看見對方身上哪些特質令自己熱愛,又有哪些難以接受。ta 們可能會通過溝通、討論,尋找雙方都能接受的相處方式——這或許纔是真正意義上的「求同存異」。

《 花束般的戀愛 》

假設現在有這樣一個場景:丈夫因妻子拒絕負責家中每日三餐而不滿。這是一個家庭矛盾,但並非原則性矛盾,除非丈夫內心預設「家庭中的女人理應做飯」,試圖以理想化、標籤化的期待,取代對妻子 真實想法與感受的接納。

針對這樣的矛盾,或許夫妻雙方可以討論的問題是:是否存在替代方式,來解決做飯問題?

我們每個人從孩童時代起,便不斷追尋、探索一個終極的問題:我是誰?在親密關係中,如果 這部分的探索被忽視或壓抑,個體可能會感到自身的存在缺乏「自由意志」,彷彿自己的存在是爲別人的需要服務。那種虛無與抑鬱將瀰漫整個關係,而這樣的關係終將出現問題。

02

有沒有機會做「小孩」?

在大多數情況下,我們都是以成年人的姿態來維繫我們的親密關係:處事得體、承擔責任、 溝通協作 、 共同處理家庭事務 ,推動家庭往一個更好的方向發展。

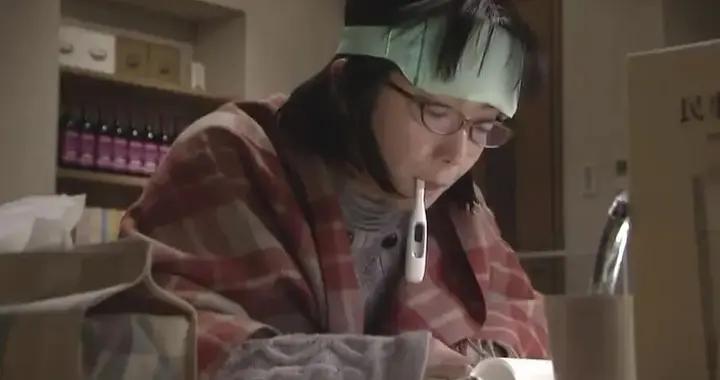

然而,每個人都有脆弱和無力的時刻。當一個人處於極度不安和負擔過重時,ta 可能會暫時失去作爲一個「成年人」的社會性功能,變成一個「孩子」,只關注自身需求,並渴望被無條件滿足。

良好的親密關係,應允許彼此的「內在小孩」出現,有機會坦率地跟對方索取愛與安慰。

曾有一對夫妻分享他們的相處之道,他們約定:「每個月,妻子和丈夫都可以分別做一天小孩子。在自己做孩子的那一天,可以向對方提任何要求,對方需要無條件的滿足。」這樣一個充滿儀式感的行爲,讓彼此都體驗到了被愛和被照顧的感覺。

在關係中,當伴侶有機會輪流成爲那個「任性的孩子」的時候,彼此之間的連結反而可能會更加緊密。

《 我的解放日誌 》

03有沒有空間成爲「其他人」?

家庭治療大師米紐慶 指出 :「家庭中的個體,總有一部分的自我是沒有得到充分激活的,這是必要喪失。」

當我們成爲妻子/丈夫、父母的時候, 必然要放棄部分原有的自我特質 ,這些放棄和喪失可能會讓我們感覺難過、委屈甚至憤怒。

▨ 爲什麼每逢春節,跟另一半總要爲「回誰家」而爭論?

▨ 爲什麼生小孩時,會因「請誰來幫忙」而起衝突?

▨ 爲什麼我要放棄與朋友小酌的夜晚,留下來陪孩子寫作業?

▨ 進入家庭與親密關係,是否就意味着我只能是「妻子」「丈夫」或「父母」?

事實上,家庭只是我們每個人生命中存在的一個「場景」,工作也是。或許, 這兩個場景佔據了我們生命中很大的比例——70%、80% 甚至更多。家庭帶給我們安全感和歸屬感,工作帶給我們成就感和價值感,兩者都讓我們體驗了自我實現。

《 黃昏時分,牽着手 》

但是,我們仍有許多特質與渴望,需要在其他場景中得到展現。比如,在遊戲的博弈中體驗到力量,在朋友的相處中體驗到親密。

一段好的關係,如同一個安全的基地,既能撫慰悲傷,也能支持我們向外探索。

願每個人都可以建立一段好的「親密關係」。

願我們在一段真實的關係中相遇。

如果你願意和我聊聊,請來預約我的諮詢

點擊名片,查詢關於諮詢師內容

作者 諮詢師範霽瑤

編輯 崇衫