本文內容均引用權威資料結合個人觀點進行撰寫,文末已標註文獻來源,請知悉

美國本土網站上面,有網友提出疑問,既然擔心中國不斷髮展壯大,直接採取行動解決掉不就好了?

美國其實已經嘗試過了,他們花費了長達一個世紀的時間進行各種嘗試,前後五次參與到與中國相關的博弈中,但每一次都以失敗告終。

圖 | 美國網友提問

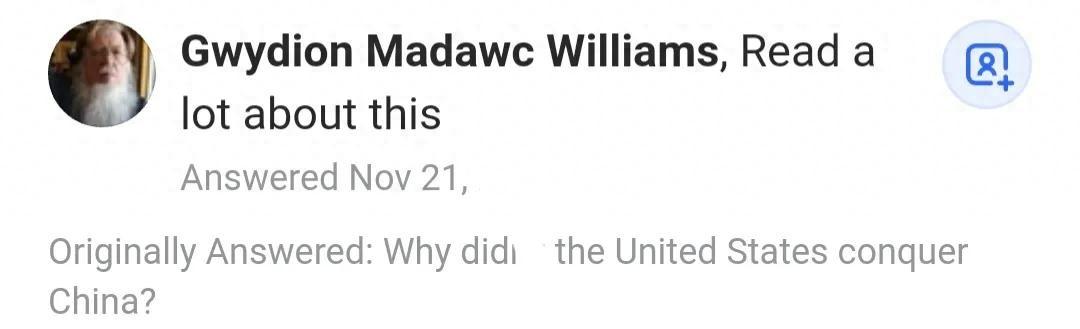

19世紀末期,中國北方的沿海港口地區,到處都擠滿了來自外國的槍炮和軍艦,在北京、天津、上海這些城市,各國的國旗在空中雜亂地飄揚。

當時英國、法國、德國、俄國都在爭搶地盤,美國看到這種情況也按捺不住,同樣想要分得一塊利益,於是他們派人前去交涉,意思非常簡單,給我們也分一杯羹。

圖 | 瓜分中國的狂潮

最後的結果是什麼?不僅沒有分到絲毫利益,反而讓局勢的緊張氣氛又增加了幾分,那些西方列強之間本來就互相嫌棄對方貪婪,美國這樣一摻和,更是讓矛盾激化,到了1914年,歐洲地區內部爆發了戰爭。

在這一回閤中,美國剛剛開始介入,還沒來得及獲得任何好處,就陷入了進退兩難的困境。

隨後,美國將目光轉向了蔣介石,美國向蔣介石提供槍支、船隻、顧問以及訓練支持,將他當作一枚可以利用的棋子,想通過蔣介石掌控中國。

但蔣介石並不是那種會輕易低頭屈服的人,他想要當老大,而非受人擺佈的傀儡,他拿到援助之後,首先考慮的是內鬥,然後纔會顧及外部的敵人,這第二輪的嘗試,同樣以失敗告終。

這並非是方法上的問題,而是對象選擇的問題,在中國這片土地上,反抗壓迫的鬥爭精神是堅定不移的,誰會願意成爲別人的傀儡?簡單來說,沒有人心甘情願地被當作工具使用。

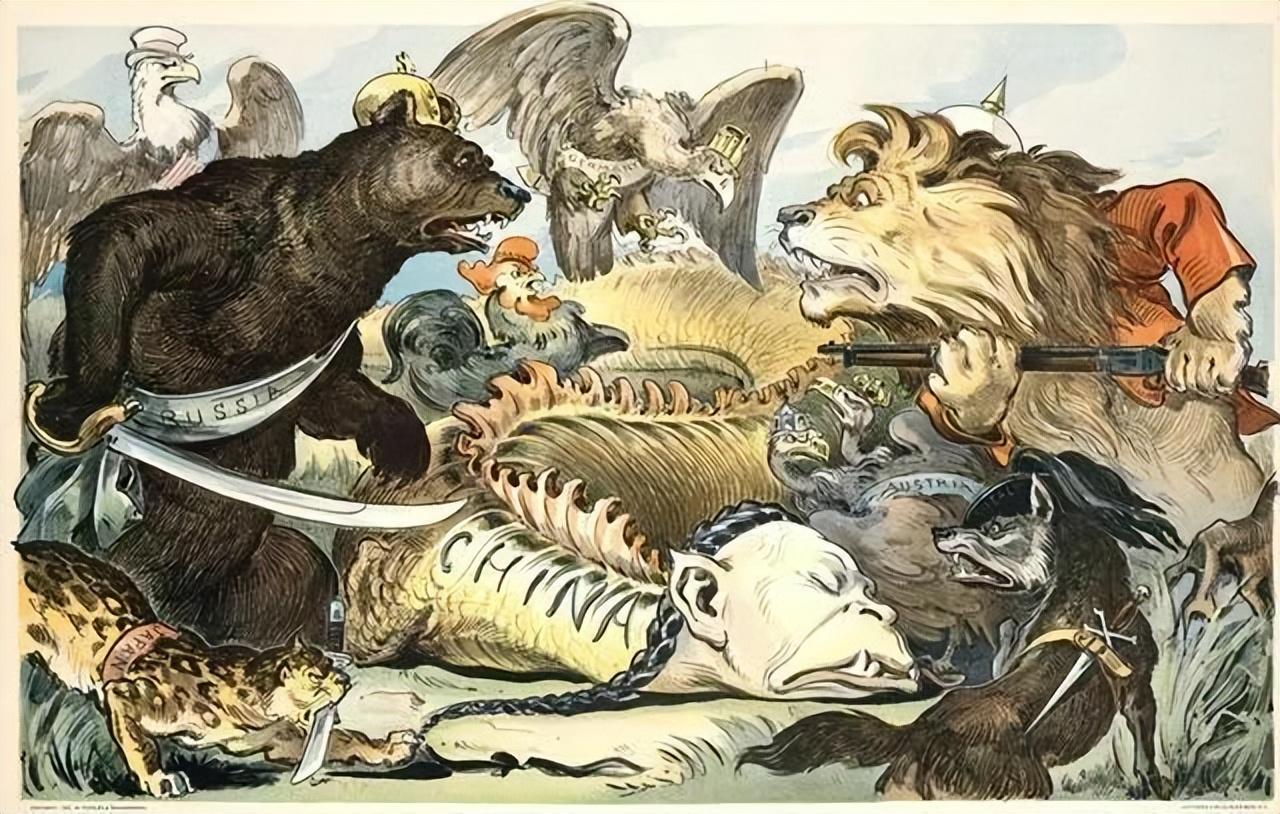

1950年,美國軍隊越過了三八線,直接朝着鴨綠江方向進軍,當時麥克阿瑟的盤算非常明確,想通過朝鮮制衡中國,寒風凜冽,山嶺荒涼,炮火不斷,他們計劃從北線突破,迫使中國退讓。

圖 | 美國著名軍事將領麥克阿瑟

但是中國軍隊加入戰場,局勢發生逆轉,美國軍隊開始收縮戰線,整體態勢陷入了僵持。

沒過二十年,美國軍隊又在越南信誓旦旦地投入戰爭,越南的熱帶叢林裏悶熱得如同一個密不透風的蒸籠,後勤補給線脆弱得像繩索一樣容易斷裂,美國支持南越政權,自認爲戰略佈局十分高明,想要再次複製一套代理戰爭和圍堵的模式。

圖 | 中國人民志願軍抗美援朝

然而越南戰場就像一個泥潭,不斷吞噬着人力物力,國內的反戰聲浪也越來越高,1975年撤離時,那架停在屋頂上的直升機,成爲了永久的恥辱象徵,被記錄在了歷史中。

這一次,美國並非輸在軍事技術上,而是輸在了耐心上,更輸在沒有看透對手骨子裏的堅韌。

冷戰即將結束的時候,美國改變了策略,他們放下了武器,轉而通過文化、制度以及貿易等方面進行滲透。

圖 | 越南戰爭

他們認爲佔領人們的思想比佔領土地更划算,他們幫助日本,扶持韓國,拉攏東南亞國家,想要編織一張看不見的網絡,將亞洲劃分成親美的區域。

中國堅持走自己的道路,在工業規模、供應鏈以及科技發展等方面,中國手中的籌碼越來越多,美國的算盤又落空了。

2018年,美國再次採取行動,將目標瞄準了芯片領域,想要通過卡脖子的方式遏制中國發展。

然而局勢卻發生了反轉,中興挺了過來,華爲開始自主研發芯片,推出了自己的操作系統,整個供應鏈都在奮力堅持。

圖 | 華爲芯片

原本的封鎖是想扼殺中國的科研發展,結果反而倒逼中國走出了更加強硬的技術自主路線。

中國沒有一味地高聲呼喊,而是專注於實際行動,區域內的產業鏈聯繫更加緊密,東盟內部的貿易增長了七個多點,很多工廠也不再大費周章地跨洋經營,而是選擇在區域內完成生產和交易。

美國倡導去風險化,但亞洲國家明白風險不能當飯喫,貿易才能帶來實實在在的利益。

世界是多元聲音的合唱,而不是單一喇叭的獨奏,美國這才感到爲難,規則雖然強硬,但經濟利益比言語更有說服力。

圖 | 九三閱兵

一個世紀過去了,當初的那個問題又再次浮現,爲什麼不直接征服中國?

歷史給出的答案是,已經嘗試過了,但是美國的各種行動毫無懸念,都以失敗告終。

現如今的中國更令美國忌憚,如今比拼的是科技、產業鏈和話語權,而不是誰的軍事力量更強大。

美國習慣性地想要改變別人,中國則習慣性地不斷自我革新,兩邊衝突不斷,誰能笑到最後,不僅取決於軍事力量,還取決於意志、底氣和格局。

那個問題雖然看似尖銳,但實際上是提問角度的錯位,征服他國的時代已經過去,如今是多元結構並存的時代。

參考資料:

1.《抗美援朝戰爭勝利72週年!銘記偉大勝利》2025-07-27 09:11 來源:中國新聞網

2.《向着科技強國加速邁進——新中國成立75週年科技事業發展綜述》2024-09-11 17:01 來源: 新華社