?

北斗的起步可不是一帆風順。上世紀90年代初,中國就開始琢磨自個兒建衛星導航系統了。那時候,1993年銀河號事件鬧得挺大,美國直接切斷了GPS信號,讓咱們的船在海上瞎轉悠。這事兒一刺激,國家就下定決心不能老靠別人。1994年,北斗項目正式立項,目標是先建個區域性的系統。2000年,第一顆北斗衛星上天了,當時就兩顆靜止軌道衛星,主要覆蓋中國周邊。2003年又加了一顆備份衛星,基本能提供定位服務了。不過精度不高,大概10米左右,主要軍用。

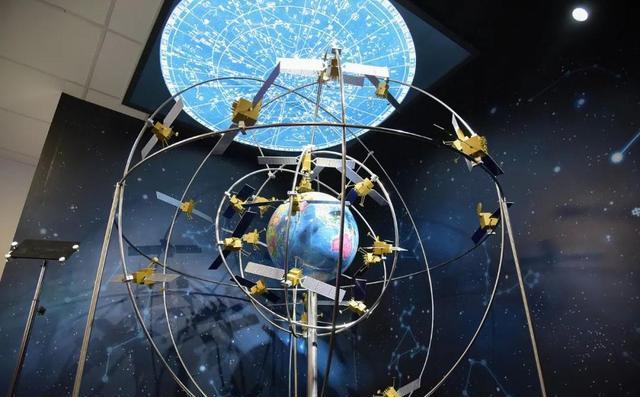

轉眼到2004年,北斗二號啓動了。這階段花了大力氣,2007年首顆衛星發射,到2012年年底,組網完成,一共16顆衛星,覆蓋亞太地區。精度提升到米級,能支持民用導航了。比如交通、農業啥的,開始用上。國家投了不少錢,研發核心芯片啥的,全是自主的,不想再被卡脖子。2017年,北斗三號來了,這是全球組網階段。2018年到2020年,密集發射,一共30顆衛星上天。2020年6月23日,最後一顆衛星發射成功,7月31日正式開通全球服務。現在北斗有55顆衛星在軌,包括備份的,覆蓋全世界。

發展過程中,中國沒少喫苦。早期技術落後,得從頭學。衛星軌道設計是亮點,北斗用三種軌道:中圓、靜止和傾斜同步。這比GPS單一的中圓軌道靈活,尤其在亞太地區信號更穩。資金上,國家戰略支持,航天集團和科研院所合作,逐步攻克了原子鐘、星間鏈路這些關鍵技術。到2025年,北斗產業規模已經超過5000億人民幣,應用到手機、汽車、無人機上,全球用戶超10億。

GPS呢,從1973年美國國防部啓動,1978年開始建,到1995年全球覆蓋。衛星24顆主用,加上備份。現在是第三代,精度米級,全球影響力大,軍民兩用。北斗比它晚起步,但追得快。北斗有雙向通信功能,能發短消息,GPS不行。這在應急救援時特別管用,比如地震災區,手機沒信號也能發位置求救。精度上,北斗釐米級高精度服務,在農業精準播種、自動駕駛上比GPS有優勢。抗干擾能力強,因爲多頻段信號,GPS主要是雙頻。

在南海這種地方,北斗的作用就凸顯了。美國航母編隊老去那兒巡航,靠GPS導航。報道顯示,2021年有次,美軍艦隊在南海遇到信號問題,GPS不穩。分析說,中國部署了電子干擾設備,比如浮標啥的,能發信號佔滿GPS頻道,讓接收器飽和。浮標數量多,分佈廣,形成屏障。同時,北斗實時提供定位,讓中方掌握動態。美軍切換傳統導航,精度差,在珊瑚礁多的海域風險高,只能撤。類似事兒不是頭一回了,2018年美國就注意到南海島礁上的干擾設備。2023年又有報道,美無人機在南海信號丟,疑似干擾。這些事件讓GPS的弱點暴露,在電子戰環境下容易被針對。

北斗不光防衛,還在全球搶市場。GPS霸權靠免費開放,滲透各國。但北斗推國際化,2014年起跟巴基斯坦、泰國籤協議,提供服務。到2025年,北斗出口140多個國家,進入民航、海事標準。非洲很多國家用北斗建基礎設施,比如尼日利亞的鐵路監控。伊朗軍隊也轉用北斗,提升導彈精度,避免GPS被美國關。俄羅斯和歐洲的系統雖有,但北斗的用戶增長快,因爲可靠,不怕政治干預。

技術細節上,北斗的星間鏈路是獨門絕活。衛星間直接通信,不全靠地面站,延遲低,適合高速移動。GPS主要靠地面傳輸。北斗的原子鐘精度高,時間服務準,對金融交易、電力同步有幫助。芯片國產化率超95%,不像GPS核心在美國手裏。2024年白皮書顯示,北斗專利超12萬件,全球領先。產業上,手機廠商如華爲、小米全兼容北斗,定位更快。

未來看,北斗規劃到2035年,精度到分米級。2025年完成關鍵技術驗證,2027年發射試驗衛星。低軌增強系統在建,提升城市峽谷信號。全球影響力會更大,挑戰GPS壟斷,推動多系統融合。一些國家開始用北斗加GPS的雙模,減少依賴。南海事件後,美軍也研究反制,但北斗的自主性讓中國在區域有底氣。

總的說,北斗從起步到全球覆蓋,用了30年,打破了GPS一家獨大。強在自主、技術創新、應用廣。讓美航母無路可走,不是誇張,而是電子戰加北斗的組合拳。終結GPS霸權,還早,但北斗已經在路上。老百姓用着方便,國家安全有保障,這纔是真強大。