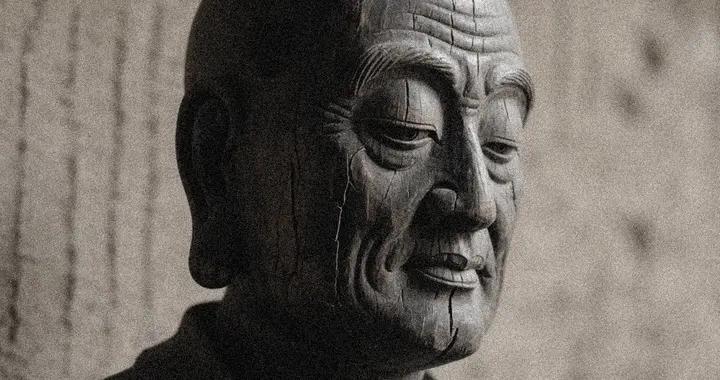

說起楊得志和黃敬這倆人,那真是新中國革命史上的一段佳話。1951年3月,楊得志帶着第十九兵團路過天津,黃敬半夜跑去站臺“興師問罪”,一句話“路過也不說,老毛病不改啊”就把倆人的老交情給勾出來了。這事兒聽着挺接地氣,其實背後是倆老戰友在戰火裏攢下的深厚感情,也是那個年代革命者之間特有的默契和擔當。

一、從冀魯豫戰場上結下的緣分

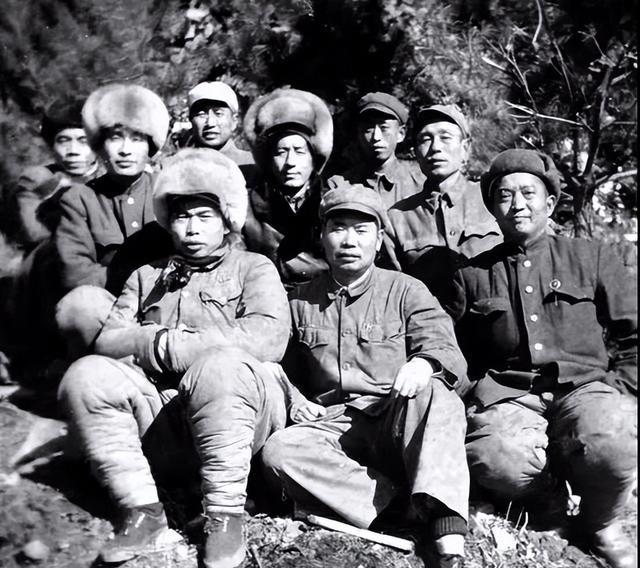

楊得志和黃敬的交情,得從1941年說起。那時候,中央決定把冀魯豫區跟魯西區合併,楊得志當上了冀魯豫軍區司令員,黃敬從別的地兒調過來,幹起了黨委書記兼軍區政委。這地方是平原地帶,戰略位置賊重要,日僞軍和頑軍都盯着這兒使勁兒折騰。倆人初次搭檔,就得面對這種爛攤子,可他們硬是幹得風生水起。

楊得志是打仗的好手,帶兵靈活機動,1943年日僞軍搞了10萬人的大“掃蕩”,他帶着部隊硬是把敵人的包圍圈給撕開了好幾次。黃敬呢,後方保障一把抓,組織羣衆搞合作社,把軍需物資弄得妥妥的,還穩住了老百姓的心。那年7月的朝南戰役,部隊三天干掉92個敵據點;10月又碰上1.5萬敵軍“掃蕩”,結果乾掉敵人4120人,端了74個據點。這配合,軍區的人都說“天作之合”。

倆人性格互補,楊得志低調,不愛麻煩人,黃敬心細,總能看出別人需要啥。有回楊得志親戚路過,他忙着打仗沒空管,就讓參謀拿點糧食打發走。黃敬知道了,親自把人安排到老鄉家,還掏錢弄了頓飯,等楊得志回來才走。還有一次,部隊打了大勝仗,可傷亡也不小,楊得志猶豫要不要搞慶祝。黃敬看出來了,提議開祝捷會,會上拿兩瓶酒灑地上祭奠犧牲的戰友,士氣一下就起來了。楊得志挺佩服黃敬這份心思,倆人的交情就在這戰火裏越攢越深。

1944年4月,楊得志被調回延安,幹陝甘寧晉綏聯防軍教導第1旅旅長,黃敬留在冀魯豫接着幹,後來也去了延安治病,順便參加了中共七大。雖說合作斷了,但那份情誼沒散。

二、天津站臺的深夜重逢

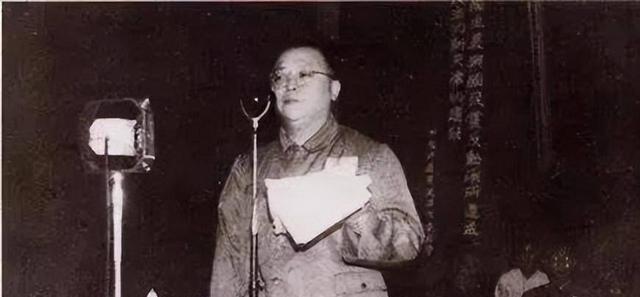

到了1951年3月,楊得志帶着第十九兵團從山東兗州出發,要去朝鮮打仗。部隊路過天津,半夜兩點多到站,得在這兒補給物資。楊得志想着時間緊,又是大半夜,就沒通知天津的地方領導,打算悄悄補完物資就走。可沒想到,軍列剛進站,他就看見站臺上站着一幫人,中間那個戴眼鏡的正是黃敬。

黃敬咋知道的?楊得志納悶兒,他明明叮囑過別驚動地方。可黃敬那人就這樣,心細如髮,兵團的物資調配得經過他批,他一聽說是楊得志的部隊,哪能不來?倆人見面,黃敬上來就“數落”:“路過也不說,老毛病不改啊!”楊得志趕緊解釋,說半夜到站不想麻煩他。黃敬不樂意了,說兵團的事兒他得管,老戰友來了不來接像話嗎?倆人聊到天亮,回憶起冀魯豫的日子,又聊了抗美援朝的事兒,黃敬還特意問了部隊補給咋樣,叮囑楊得志戰場上小心。這次見面,成了倆人這輩子最後一次碰頭。

三、各自的路與最後的結局

會面之後,楊得志帶着兵團上了朝鮮戰場,第五次戰役、鐵原阻擊戰、上甘嶺戰役,一個接一個硬仗打下來,功勞不小。1953年回國,他進了軍事學院學習,後來幹過濟南軍區司令員、武漢軍區司令員、昆明軍區司令員,一路幹到1994年去世,活了83歲。

黃敬呢,1952年調去當第一機械工業部部長,搞新中國的工業建設,還幹過國務院科學規劃委員會副主任。可他身體不好,常年高強度工作拖垮了他,1958年在北京病逝,才46歲。他走得早,楊得志失去了一個掏心窩子的老戰友,這段情誼也就留在了歷史裏。

四、倆人友誼的意義

楊得志和黃敬這對搭檔,不光是個人交情的事兒,更是那個年代革命者的縮影。他們從冀魯豫的戰場上一起扛過來,到後來各奔東西爲國出力,靠的是啥?是信任,是默契,是那種“咱倆一條心幹革命”的勁兒。黃敬那句“老毛病不改”,聽着像埋怨,其實是老朋友之間的真性情。楊得志低調,黃敬細心,這倆人湊一塊兒,幹啥都順當。

再往大了說,他們的故事也反映了新中國從戰火到建設那段路的艱難。楊得志在前線打仗,黃敬在後方搞工業,一個保家衛國,一個建國強基,都是那時候缺一不可的角色。他們的友誼不光是私交,更是革命目標下的戰友關係,挺讓人感慨的。