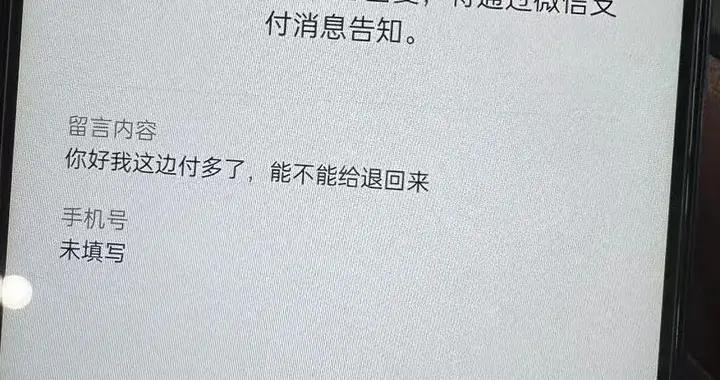

在網上看到了這樣一則視頻:

最近,杭州氣溫一路飆升,整個城市熱得跟個大火爐似的。

爲此,有好心人士特意設立了愛心冰箱,在裏面放上免費的水和飲料,希望能給那些戶外高溫工作的環衛工人和外賣小哥帶來一絲清涼。

有一天,一家三口騎車路過這裏。

發現有免費的檸檬水後,媽媽立刻笑得合不攏嘴,當即從冰箱裏拿了3杯,一人一杯喝了起來。

雖然上面明確寫了是給高溫工作者的福利,但若是真的口渴了,這一行爲倒也情有可原。

可沒想到,短短几分鐘後,媽媽又帶着孩子返回了這裏。

這一回,不用媽媽指揮,孩子就蹦蹦跳跳地打開了冰箱,又取出了2杯。

一小時後,這家人第三次出現在了這裏。

這次,換成了孩子爸爸出馬,上前挑挑揀揀再次拿了2杯。

就這樣,短短一晚上,這一家三口連續多次拿了7杯本不屬於自己的檸檬水。

連新華社都忍不住發文:身教重於言教!

從視頻中,我們可以看到,這對父母衣着體面,不像是差錢的樣子,可那佔便宜沒夠的樣子卻讓他們顯得“廉價感”十足。

這種“廉價感”,不是源自金錢的短缺,而是認知的貧瘠,精神的匱乏。

有句話說得好:

“貧窮的思維模式下產生的廉價感,會像遺傳病一樣,代代相傳。”

而一個家庭比沒錢更可怕的,正是父母身上的廉價感。

斤斤計較的父母

養不出眼界開闊的孩子

日常生活中,或許我們都曾遇到過上述一家三口這樣的人,有些自私自利,總喜歡到處佔便宜。

自以爲會過日子,卻沒意識到,貪小便宜其實是一件很廉價的事:

撿到了芝麻,丟掉了西瓜;得到的是蠅頭小利,賠掉的可能是孩子的三觀。

之前,在臺州晚報上看過一則新聞:

40多歲的陳某失業後,整日無所事事。

有一回,他在超市閒逛時,從衣架上拿下了一件短袖套在了自己的身上,並偷偷扯下了吊牌和防盜扣,結果竟無人察覺。

嚐到了甜頭後,他便三番五次故技重施。

一次,陳某帶着6歲的兒子來超市。

兒子看中了一套玩具,陳某不願意掏錢,居然教唆兒子從無人看守的出口處抱着玩具爬了出去。

就這樣,陳某在短短20幾天裏,先後盜竊了短袖、跑鞋、外套等物品,總價值1200餘元。

更讓人無奈的是,他還多次指示兒子偷拿玩具。

對此,檢察院的負責人表示,孩子心智不成熟,很容易受到不良周邊環境影響,所以家長更需要以身作則。

就像美國著名心理學家M·斯科特·派說的:

“孩子會情不自禁地模仿父母,拷貝父母的處事方式,將它視爲人生的標準和榜樣。”

愛貪小便宜的父母,其實是親手給自己的孩子埋下一個隱形的炸彈。

自己佔的是一時的小利,輸掉的是孩子對規則的敬畏;自己貪的是眼前的便宜,耗光的卻是孩子的人品和運勢。

有網友分享過一件自己身邊的事:

網友村子裏有一個趙阿婆,出了名的貪小便宜,路過張家的菜園子薅幾顆蔥,經過李家的果園摘幾個杏。

趙阿婆的兒子耳濡目染,也學得跟他母親一樣。

後來,兒子在村裏做起了農家樂的生意。

一開始,因爲定價實惠,食物好喫,很多外地人都爭相來玩。

在利潤面前,兒子老毛病犯了,動起了歪心思:做菜缺斤少兩、偷偷給客人加價、提供的物品也是以次充好……

起初,這些小伎倆確實奏效,趙阿婆的兒子賺得盆滿鉢滿。

但很快,老顧客就發現了其中的貓膩,再也不來了,不僅如此,一傳十十傳百,新客人們也不再考慮他家的農家樂了。

好好的一樁生意,就這樣被貪心和小聰明斷送了。

事實上,父母不貪圖眼前的三瓜兩棗,孩子的心裏才能長出萬頃良田;父母少盯着腳下的蠅頭小利,孩子才能望見遠方的星辰大海。

畢竟,父母的脊樑挺得直,孩子才能望得遠。

哭窮抱怨的父母

養不出高配得感的孩子

廉價感的父母,還有一個很常見的特質,就是習慣性地抱怨、訴苦。

作家百味的父母就是如此。

他出生於70年代,那時候,大家的生活水平普遍不好。

於是,家裏大部分時間都在喝米糠粥。

有一回,趕上過節了,父親提議今天喝白粥當作慶祝,母親卻暴跳如雷:“家裏什麼光景你不知道嗎?”

隨後,母親便開始喋喋不休,先是抱怨丈夫沒本事,總是喫虧;

又開始抱怨孩子不省心,只知道貪喫貪玩,不懂得幫忙幹活。

就這樣,原本喜慶的節日因爲母親的一聲聲抱怨籠罩上了陰霾。

還有一回,父親不小心把煤油燈罩打碎了,母親頓時臉色大變,一邊嘮叨着從哪摳出來錢填補,一邊數落父親。

父親臉上掛不住,兩人直接大打出手,鬧得沸沸揚揚。

自此以後,家裏的氛圍死氣沉沉不說,日子也越過越糟。

百味在文章中寫道:

“我曾以爲一個家因沒錢而抱怨,因貧窮而吵架是很正常的。後來我才知道,那是獨屬於我家的悲傷與痛苦。”

心理學上的“錨定效應”告訴我們,人很容易受最初信息的影響。

父母,是孩子認識世界的第一隻錨。

而哭窮,實則就是向孩子幼小的心靈上拋出自卑的錨,怯懦的錨,敏感脆弱的錨。

一位諮詢師講過一個故事:

諮詢師的來訪者,是一個很優秀的女孩子,從小到大成績都很好,高考後如願進入重點大學,如今又進了知名的大廠。

但和女孩的優秀形成鮮明對比的,是她身上強烈的不配得感:

明明長相清秀、氣質非凡,卻不敢談戀愛,覺得沒有人會喜歡普通的自己;

明明學業、工作都拿得出手,卻總是誠惶誠恐,即便領導主動提出給她升職,她也以資歷太淺配不上這個崗位拒絕了……

一段時間後,諮詢師才發現,這一切都是源自於女孩的童年。

女孩很小的時候,父母就離婚了。

跟着母親,日子過得很不容易,母親也總是愁容滿面,經常跟她抱怨父親的狠心、生活的不易。

好在女孩很懂事,從來不對母親提過分的要求,把所有的精力都用在學習上。

然而,那種強烈的匱乏感卻早已深深刻在了她的骨子裏。

哪怕如今的她已經過上了光鮮亮麗的生活,背地裏,她卻依舊是那個不敢提要求,覺得自己配不上一切美好的小女孩。

父母嘴裏的“窮”和“苦”,就像令人窒息的藤蔓:

第一次聽,孩子會攥緊拳頭想替你扛;第二次聽,他低下頭盯着腳尖不敢說話;聽的次數多了,他便連笑都會下意識地抿緊嘴,怕自己配不上那份輕快。

最終,用那副名爲“我不配”的枷鎖,將自己的一生都困在匱乏和彆扭中。

過度犧牲的父母

養不出自信快樂的孩子

前段時間,在網上看到一個詞“廉價感媽媽”,它不是指責,而是描繪了無數普通媽媽的真實狀態——

總是習慣性地忽略自己,將自己的需求排在最後:

明明有自己想喫的菜,卻會下意識選擇適合孩子、老人喫的;

明明已經累得腰痠背痛,卻還是咬牙幹完所有的家務;

明明家人想要幫忙分擔,卻堅持要自己承擔所有……

而這種自我感動式的付出,很多時候,不僅沒有價值,反而加重了自己的無力感,甚至給孩子造成了負擔。

美國《家庭心理學雜誌》最近發表的一項研究就證實了:

母親的生理壓力和孩子的生理壓力之間,有着重要聯繫。即便母親感覺已經向孩子隱瞞了自己的壓力和負面情緒,但孩子仍然可以感覺到。

臺灣短片《茉莉的最後一天》裏就講述了這樣一起悲劇:

爲了更好的照顧孩子,媽媽辭掉了高校的工作,全職在家照顧孩子。

但日子久了,媽媽時常會想起自己那因家庭而被迫放棄的夢想和職業生涯,倍感不甘。

於是,媽媽開始以更高的標準要求兩個女兒,希望她們能代替自己實現理想。

而一旦女兒沒有達到自己的期望,媽媽就會道德綁架女兒:

“我好歹也是留美的碩士,要是沒有生你們,我現在也是一個教授,爲什麼我放着教授不做,在這裏受你的氣……”

最終,這份沉甸甸的犧牲,讓女兒茉莉患上了嚴重的抑鬱症。

她開始自殘、偷竊,想方設法逃離母親的身邊……但那種無孔不入的窒息感,還是緊緊糾纏着她。

直到某天夜裏,茉莉站上了陽臺,從窗口一躍而下。

教育專家尹建莉老師曾分析過:

“一個人有了付出感,他就會想要得到他人的關注、讚美、感恩,特別是希望他人表現出愧疚感。

而耐人尋味的是,由‘付出感’附帶而來的種種心理需求,當事人很難直接表達,甚至自己都未必意識到,於是習慣以抱怨、指責、發火等等具有殺傷力的方式釋放出來。

而接受到這種信號的一方則會產生‘委屈感’,覺得自己再怎樣努力、再怎樣遷就對方,還是換不來對方的滿意。

而在一個有付出感和委屈感的關係中,矛盾和爭吵的頻繁爆發是必然的。”

過度犧牲的父母,自以爲是在託舉孩子,卻忽略了:

養育這件事,其實是需要自己先有足夠的能量的。

如果把所有的養分都一股腦地給了孩子,卻任由自己的根枯萎衰敗,又該拿什麼去滋養孩子呢?

作家曾驛翔說:“窮人窮口袋,富人富腦袋。”

家庭也是如此,一個家最可怕的,不是口袋沒錢,而是認知廉價。

作爲父母,我們或許給不了孩子豪宅名車,但至少可以不爲蠅頭小利失了風度,不用抱怨困住孩子的一生,不將人生全部的重量壓在那個小小的生命身上。

畢竟,一個家庭最高級的“富養”,從來不是物質的堆砌。

而是父母活成一道光,照亮孩子看世界的路。

願我們都能戒掉“廉價感”,讓孩子在愛與尊重中,長成參天大樹。