最近,看到一則令人心痛的新聞:

今年3月29日,19歲的男孩小郭第一次踏入上海這片陌生的土地,準備投靠在這裏打工的親戚。

由於對高鐵站的出站方式不熟悉,無措的小郭和一運營車輛的司機約定好,以100元的價格將自己送到浦東某小區附近。

然而,下車時,因操作失誤,小郭不小心付給了司機1010元。

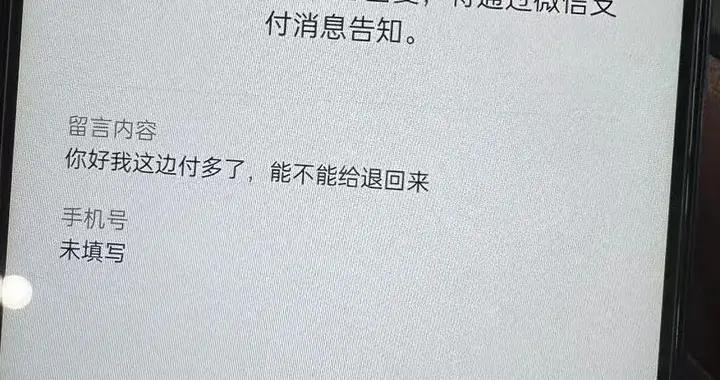

緩過神的小郭連忙通過微信支付記錄向司機留言:“你好我這邊付多了,能不能退回來。”

可他等來等去,始終也沒有等到一句回覆。

爲此,小郭一直心神不寧,甚至還有了輕生的念頭。

直到幾天後,親戚發現小郭不見了。

等再找到他時,小郭已經成了蘇州穹窿山中一具冰冷的屍體,身旁還躺着一個敵敵畏的瓶子。

短短几天,一條鮮活的生命就這樣沒了。

有人惋惜:“這孩子怎麼這樣想不開,1000來塊錢而已,大不了跟家裏說,至於賠上自己的命嗎?”

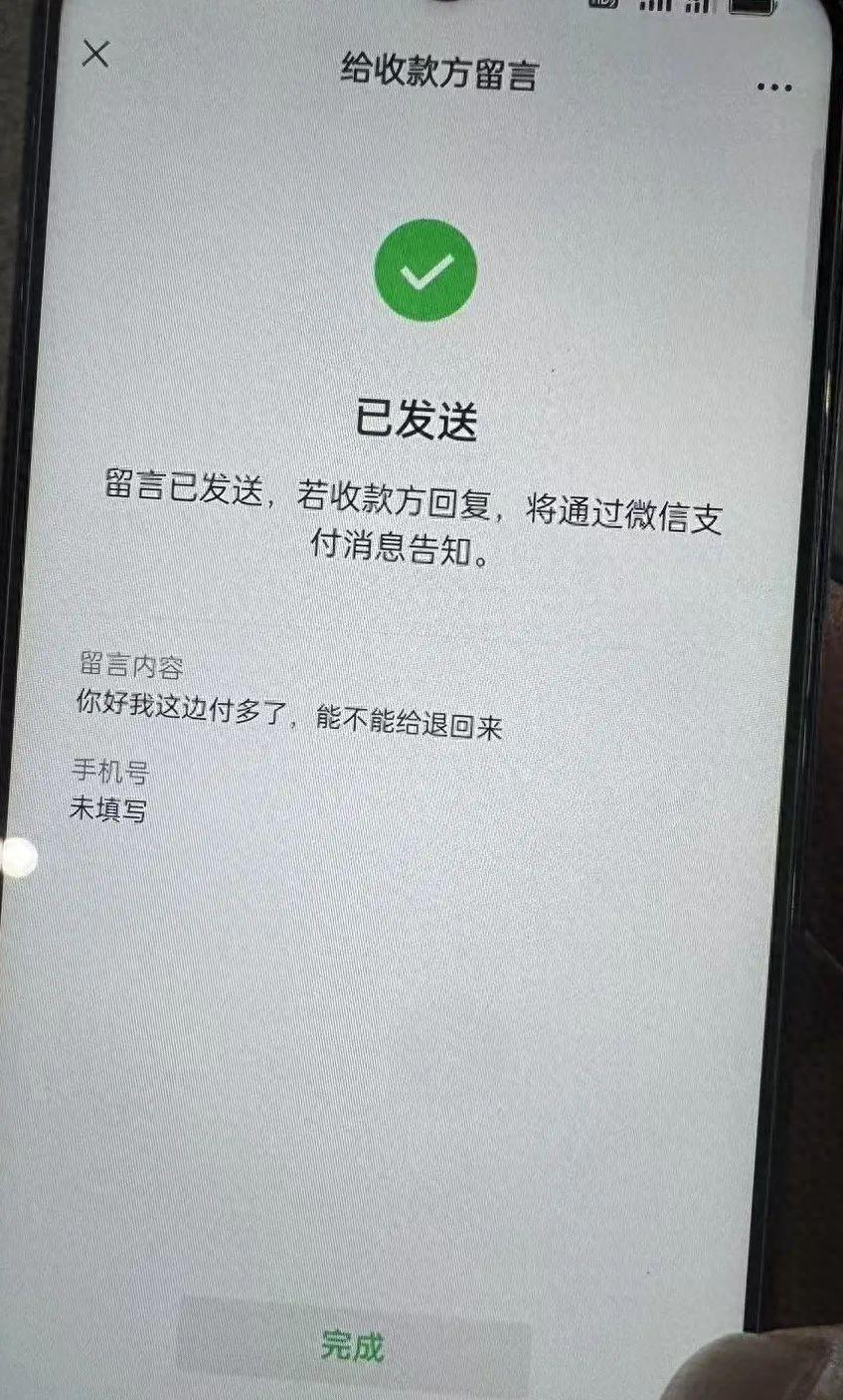

然而,下面有個高贊回答道出了真相:

“我能理解他,他一定是從小活在恐懼當中,覺得自己特別沒用,特別弱小,一點小事被災難化思維無限放大了。”

是啊,那些在我們看來微不足道的小事,對惴惴不安的孩子來說,就是世界崩塌的預警。

就像被雨水泡透的土牆,表面看着完好,內裏早已千瘡百孔,一陣風吹過,就可能會轟然坍塌。

作家邁克·辛格在《清醒地活》一書中提到過一個“響尾蛇之喻”:

想象一下,當你漫步于田野,正專心致志欣賞眼前的風景時,忽然,聽到背後傳來一陣“嘶嘶”的聲響。

轉過身一看,竟然有一條響尾蛇正在盯着你。

你嚇了一大跳,拔腿就跑。

很快,那條響尾蛇就消失在了你的視線當中。

但從那以後,你卻經常能聽見耳畔響起“嘶嘶”的聲音,而你也成了驚弓之鳥,再也無法獲得平靜。

經常能聽到有父母說,對孩子就是要兇一點,要讓孩子有怕的人,否則,以後孩子會越來越不好管。

殊不知,孩子的恐懼,就好似那響尾蛇發出的“嘶嘶”聲。

無論孩子走到哪裏,都如影隨形,最終,讓孩子在戰戰兢兢中墜入無間地獄。

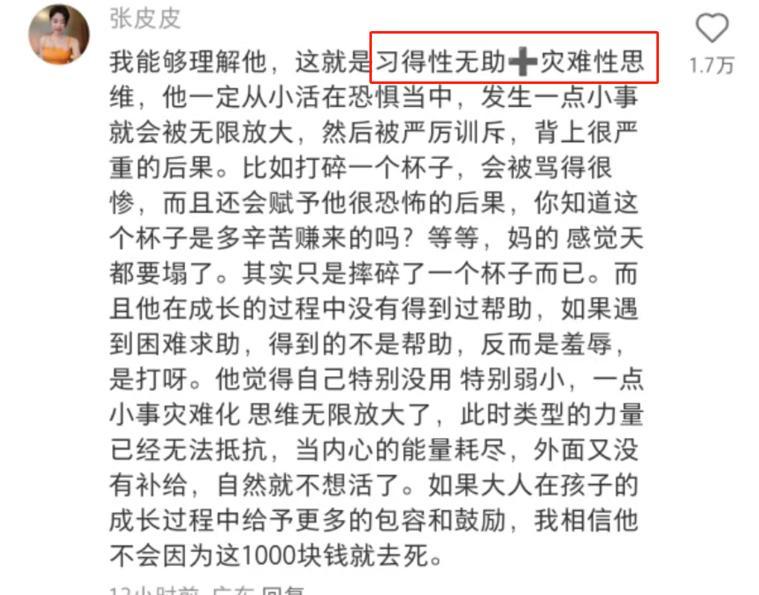

心理學上,有一個臭名昭著的“恐懼生成實驗”:

1920年,約翰·華生在醫院選中了一個8個月大的嬰兒,小阿爾伯特。

他先是在小阿爾伯特的面前放上小白鼠、動物面具、棉絮等一系列物品,發現小阿爾伯特對此充滿好奇,會用手觸動它們。

幾個月後,華生又一次讓小阿爾伯特接觸小白鼠。

但當小阿爾伯特興致勃勃地撫摸白鼠時,華生卻猛然用鐵錘敲擊鐵棒,發出巨大的、刺耳的聲響,小阿爾伯特被嚇得放聲大哭。

隨後,華生又重複了數次。

當他再次把小白鼠放到小阿爾伯特面前,即使不敲擊鐵棒,小阿爾伯特也呈現出了痛苦的表情。

並且,不止是白鼠,當毛茸茸的狗狗面具、毛皮大衣,甚至是聖誕老人的白色鬍鬚出現在小阿爾伯特面前時,這個小嬰兒也表現出了極度的恐懼。

後來,可憐的小阿爾伯特被證實患上神經系統損傷,才6歲就死於了先天腦積水。

正如哲學家尼采在《曙光》中寫的:“世間之惡的四分之三,皆出自恐懼。”

恐懼,會一點點啃噬孩子的生命力:讓原本該蓬勃生長的能量,變爲了時刻緊繃的神經;讓本該用來探索世界的力氣,全耗在了害怕犯錯的內耗裏

最終,那個誠惶誠恐的孩子漸漸就變得敏感、脆弱、不堪一擊了。

電影《說來有點可笑》中,有個情節讓我印象深刻:

16歲男孩克雷格想要申請去一所暑期學校就讀,而進入這所學校,對他將來上一所好大學大有裨益。

可他卻一直襬脫不掉對申請失敗的恐懼,他對自己說:

如果申請失敗,上不了這所學校,就意味着上不了好大學;以後也很可能會因此找不到好工作,找不到女朋友,過不上好的生活,一切就全完了……

這些揮之不去的想法,讓克雷格整日唉聲嘆氣,活在恐懼焦慮中。

等到了申請日時,他竟然害怕得不敢提出申請。

最終,和這所學校失之交臂。

恐懼,很容易讓孩子對“錯誤”產生過度災難化的想象——

一次小小的失誤在他們眼中可能等同於“徹底失敗”,甚至覺得“人生要完蛋了”。

而這種思維將會嚴重限制他們的行動力,讓他們不敢嘗試新事物,習慣用“不做就不會錯” 的方式自我保護,最終陷入深深的內耗當中。

作家亞倫說:真正擊垮人的,從來不是事實,而是你頭腦裏的“災難化思維”。

一位網友分享了自己親戚家孩子的經歷:

親戚出身於浙江農村,兒子是村裏第一個考上985高校的孩子,後來,又赴日本早稻田大學攻讀碩士。

從小到大,這孩子聽的最多的話就是:

“如果你不好好唸書,那你這一輩子就毀了。”

“你一定要考上好大學,不然就完了。”

“你以後要是沒法出人頭地,我和你爸就真沒指望了。”

……

爲此,這孩子一直很努力,絲毫都不敢懈怠。

直到碩士畢業後,他原本拿到了一家日本知名商社的內定,卻在最終入職前因談判表現不佳 被取消資格。

這下子,他徹底陷入了自我否定當中,拉黑了所有親友的聯繫方式,退掉了留學生宿舍,每天蜷縮在網吧,錢花光後,就開始四處露宿流浪,後來,精神上也出了嚴重的問題……

當家人赴日接他時,才知道他也曾偷偷打三份工攢錢,甚至想過先去洗盤子、送外賣。

但“失敗一次就等於全盤皆輸”的念頭,最終讓他連重新開始的勇氣都消失了。

很多時候,真正困住一個孩子的,不是現實的困難,而是腦海中的臆想。

恐懼和焦慮,不僅讓他們預支了未來的苦惱,也葬送了當下的生活。

知乎上有個問題:你覺得中國孩子最缺的是什麼?

其中一位答主說得很好:

最缺有人告訴他:沒事的。

因爲從小到大,有太多的聲音在對他說:你完了,你死了。久而久之,那些小問題就真的會要了他的命。

所以,比起用恐懼和焦慮控制孩子,爲人父母更應該做的,其實是用寬容和支持穩穩地接住孩子。

針對這一點,我們可以吸取斯坦福大學心理學家卡羅爾・德韋克的經驗。

他在《終身成長》一書中提到了以下幾點,有助於將孩子從恐懼的陷阱中解放出來:

1. 重新定義失敗

看過這樣一個暖心的視頻:

一家燒烤店裏,顧客很多。

爸爸忙着烤魚,孩子便自告奮勇爲客人端盤送菜。

當孩子端着熱氣騰騰的烤魚快要走到客人桌前時卻不小心被拐角處的一箱啤酒絆了一下,人摔了,烤魚也打翻了。

孩子嚇得六神無主,哭着向爸爸道歉。

但爸爸卻沒有發火,而是安慰道:“沒事,別哭,爸爸再烤一個,你歇着,我來!”

事後,爸爸又跟兒子覆盤了下端菜的要領,避免下次跌倒。

事實上,失敗從不是終點站,而是換乘站。

從小告訴孩子,拼圖少了一塊不是廢品,是重新排列的契機;摔了跤不是終點,是找到平衡的必經之路。

長大後,孩子才能擁有足夠的心理彈性和再次嘗試的勇氣。

2. 建立“努力優先”的評價體系

我們的生活,原本跌跌撞撞纔是常態。

可太多父母把它變成了走鋼絲,孩子成功就捧成“小天才”,失敗就貶成“扶不起”,久而久之,孩子就會把“沒做好”等同於“我不好”,把“被批評”解讀成“被拋棄”。

所以,不妨在孩子第一次學系鞋帶系成死結時別罵他“笨手笨腳”,而是誇他“試了好幾種系法,這份耐心比繫好更重要”;

當孩子考試從80分提到85分時別催他“怎麼沒考90”,而是說“媽媽看得出,這5分裏藏着你每天多做的10道題”。

這樣,孩子纔不會因爲某次小小的挫折就輕易放棄自己,製造一出令人悔恨的悲劇。

3. 多給孩子一些正面暗示

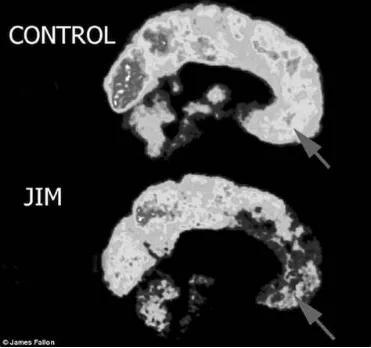

一次偶然,美國神經科學家詹姆斯·法隆發現,自己的大腦特徵與幾張殺人犯的掃描圖表現出了驚人的一致性。

查閱資料後,詹姆斯驚訝地發現,自己確實攜帶着變態殺人犯的基因。

歷史上,自己家族中有多位族人因謀殺被定罪,表親麗茲·鮑敦更是美國曆史上著名的殺人狂。

而詹姆斯之所以成了例外,就在於家人給了他一個寬容正向的成長環境。

在他成長的過程中,家人給了他足夠的愛和關懷,從未恐嚇苛責過他。

也正因如此,長大後,詹姆斯即便偶爾會發神經做一些奇怪的事,也能及時懸崖勒馬,最終成了一個對社會有用的人。

中國學前教育研究會委員張博曾說過:

“恐嚇教育比棍棒教育更糟糕。棍棒教育只是讓兒童嚐到皮肉之苦,恐嚇教育則會讓兒童的心靈受到傷害。”

所以,不要給孩子製造恐懼。

恐懼是毒藥,包容和接納纔是“壞孩子”的解藥。

電影《放牛班的春天》中有一句臺詞格外動人:

“每一顆心都需要愛,需要溫柔,需要寬容,需要理解。

每一個孩子都來自純淨無邪的地方,永遠都應該是人間萬分疼惜的珍寶。”

對一個犯錯的孩子來說,沒有什麼能夠比得上桌上那口熱乎的飯菜,那張擦掉眼淚的紙巾,和父母那聲溫柔的“沒事的”。

而這些被接納過的瞬間,最終都會變成孩子心裏的底氣。

讓他們知道,摔得再重,也能站起來;走得再累,也有地方可以歇腳。

如此,孩子這一生纔不會走得太孤單、太艱辛,才能生出擦乾眼淚,重新出發的勇氣。

點個贊吧,與所有父母共勉。