OpenAI僅在2025年就簽署了5880億美元的算力合同,是美國各大雲廠眼中不折不扣的超級大金主

文|《財經》研究員 吳俊宇

編輯|謝麗容

美國東部時間11月3日,AI(人工智能)創業公司OpenAI與全球最大雲計算服務商亞馬遜AWS宣佈建立戰略合作伙伴關係。

OpenAI和亞馬遜AWS官網披露的信息顯示,雙方簽署了一個價值380億美元的合同,且未來七年還將持續增長。OpenAI將立即開始使用亞馬遜AWS的算力資源,所有容量計劃在2026年底前部署完畢,並具備在2027年及以後進一步擴展的能力。

亞馬遜AWS披露的信息顯示,亞馬遜AWS爲OpenAI構建的基礎設施通過Amazon EC2 UltraServer(亞馬遜AWS的雲服務器)對英偉達的AI芯片(包括 GB200和GB300等旗艦芯片)進行集羣部署。這些集羣將爲ChatGPT提供推理服務,訓練下一代模型。

OpenAI聯合創始人兼CEO(首席執行官)山姆·奧爾特曼(Sam Altman)表示,擴展前沿人工智能需要海量、可靠的計算能力。OpenAI與亞馬遜AWS的合作將增強廣泛的計算生態系統,爲下一個時代提供動力,並將先進的人工智能帶給每個人。

亞馬遜AWS CEO馬特·加曼(Matt Garman)表示,隨着OpenAI不斷突破AI技術的極限,亞馬遜AWS一流的基礎設施將成爲其AI雄心的堅實後盾。亞馬遜AWS提供的計算資源覆蓋面廣、即時可用,在支持OpenAI龐大的AI工作負載方面擁有獨特優勢。

這次合作的重要意義是,這是OpenAI和微軟解除“獨家綁定”關係後簽下的第一份大單。亞馬遜AWS藉機瓜分了微軟Azure的這個大客戶。要知道,OpenAI一年對Azure的收入貢獻超過10%(詳見《微軟、OpenAI同盟生變,亞馬遜、Anthropic如何反擊?》)。

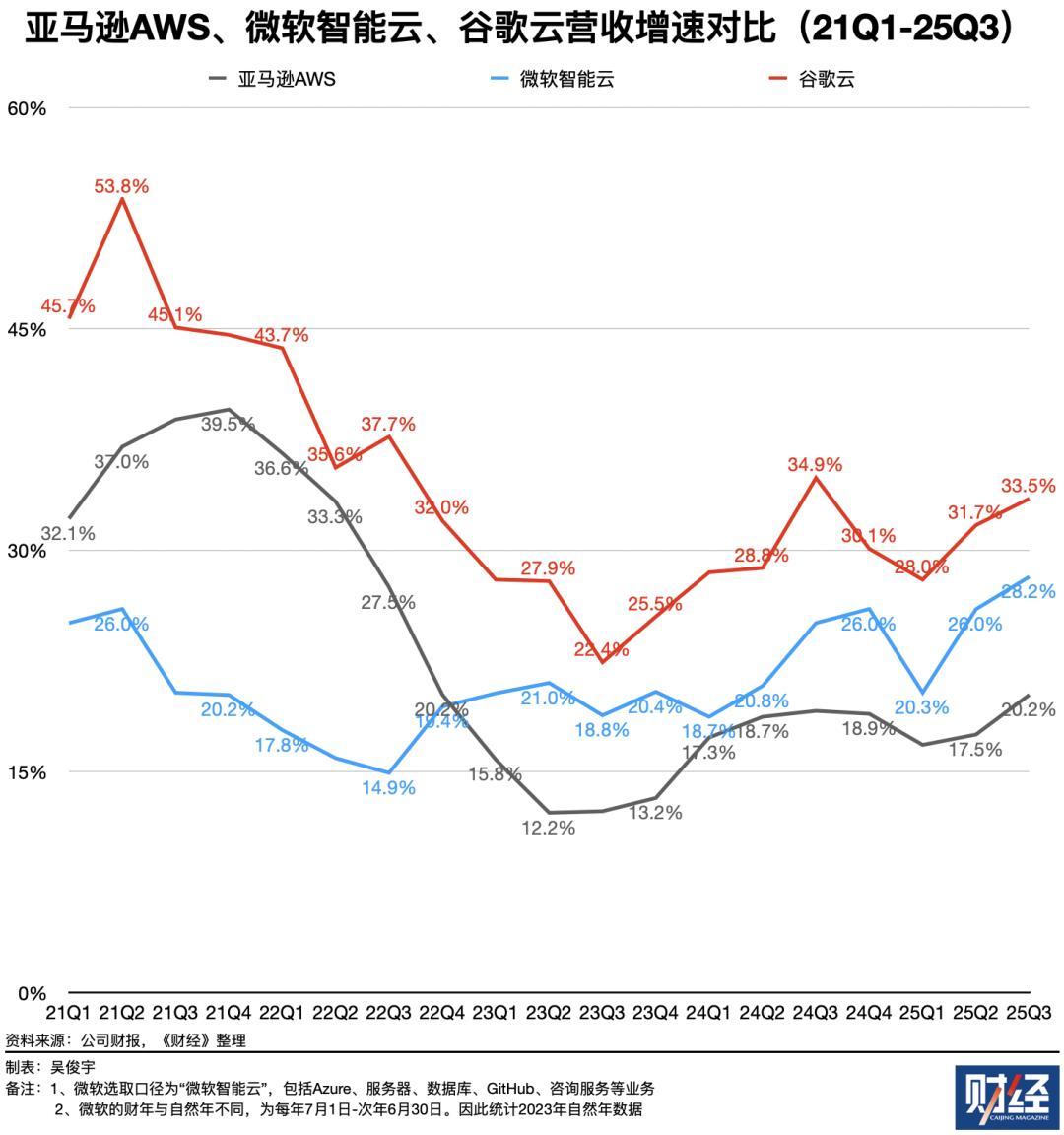

這也意味着,未來幾個季度,亞馬遜AWS的業績將因此受益。財報顯示,2024年亞馬遜AWS營收1076億美元,同比增長18.5%。2025年,隨着生成式AI浪潮落地加速,亞馬遜AWS的營收增長還在加快。2025年三季度,亞馬遜AWS營收330億美元,同比增長20.2%。這一增速是三年來(2022年四季度至今)的最高點。

投資者對這一交易表達了樂觀情緒。截至美國東部時間11月3日收盤時,亞馬遜(NASDAQ: AMZN)股價254.00美元,上漲4.00%,亞馬遜總市值2.71萬億美元。

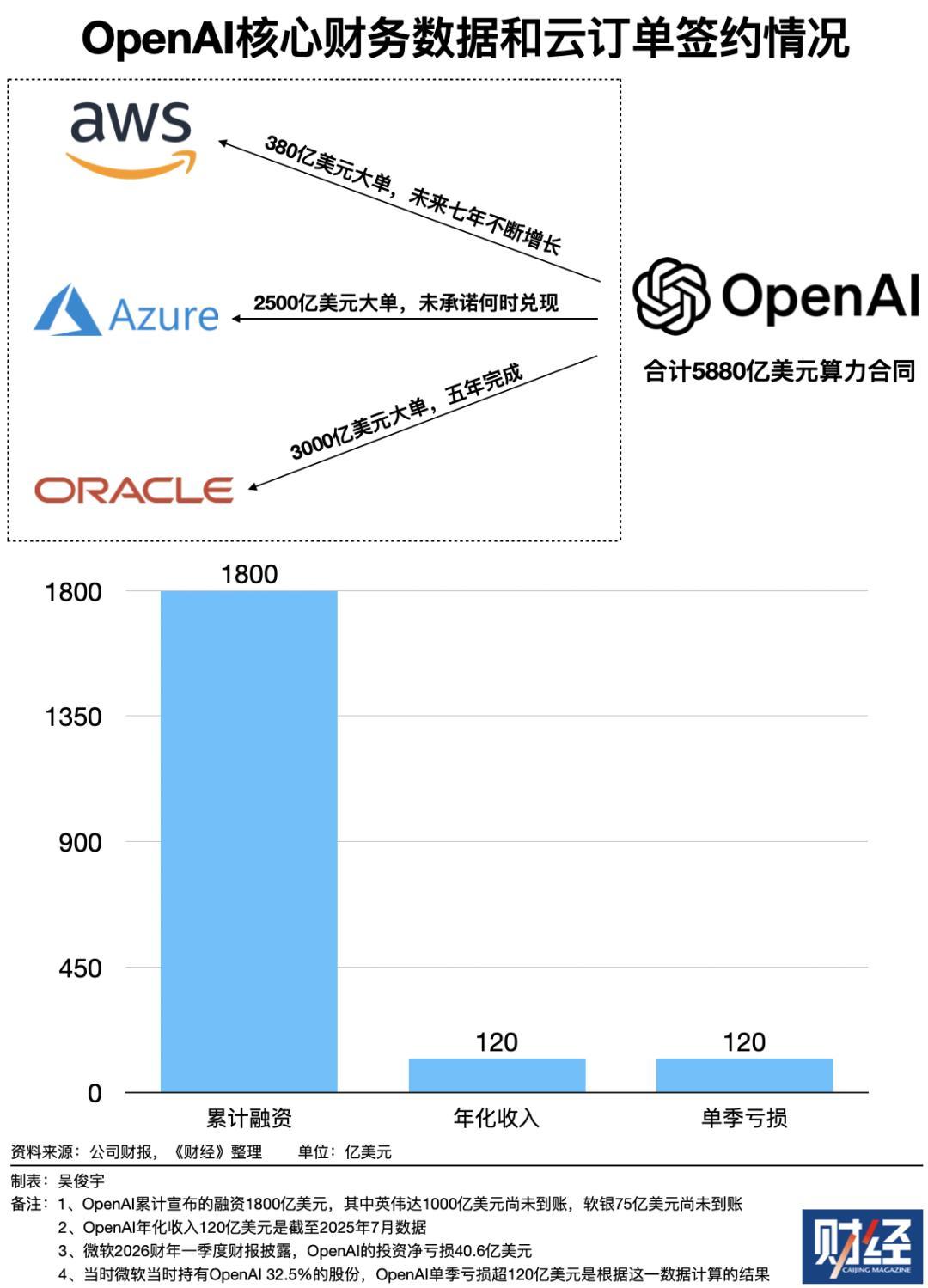

近兩個月,OpenAI和微軟、甲骨文、亞馬遜共簽署了5880億美元算力大單(甲骨文5年3000億美元、微軟2500億美元、亞馬遜7年380億美元)。多位行業人士對《財經》表示,OpenAI能否兌現並落地近6000億美元的大單,是擺在面前的第一個問題。

瓜分OpenAI算力大單

亞馬遜AWS在微軟“不再擁有作爲OpenAl計算提供商的優先購買權”的一週內,拿下了拿下微軟Azure的大客戶。這意味着,亞馬遜AWS在和微軟Azure的競爭中,扳回了一局。

過去三年,OpenAI在微軟Azure和亞馬遜AWS的競爭中,起到了重要的戰略價值——它不僅是微軟Azure的重要客戶,也是挑戰亞馬遜AWS的關鍵盟友。

過去三年(2022年-2025年),微軟和OpenAI幾乎是獨家戰略合作關係。OpenAI絕大部分雲支出都在微軟Azure上。原因是,微軟是OpenAI的大股東,至今在OpenAI仍持有27%的股權。微軟最初投資OpenAI的條件之一就是,OpenAI必須使用微軟Azure的雲服務。

過去兩年,微軟Azure的業績受益於OpenAI的鉅額算力消耗。這讓它在和最大競爭對手亞馬遜AWS之間的差距迅速縮小。

一位美國頭部雲廠商人士曾對《財經》直言,OpenAI每年在微軟Azure上的雲支出高達數十億美元,甚至上百億美元。這讓微軟Azure過去兩年取得了高增長。

微軟財報披露,微軟Azure 2025財年(2024年7月1日-2025年6月30日)營收750億美元,同比增長34%,新增收入255億美元。同期亞馬遜AWS營收1164億美元,同比增長18%,新增收入210億美元。微軟Azure近一個財年新增收入甚至超過了亞馬遜AWS,兩者收入差距在迅速縮小。

兩者的市場份額差距也在縮小。國際市場調研機構Gartner數據顯示,微軟Azure近三年市場份額逐步提升,和亞馬遜AWS的差距縮小到12%。

媒體報道,OpenAI預計2025年爲微軟Azure支付的雲成本將高達130億美元。摩根士丹利和高盛今年7月均預測稱,2025年微軟Azure營收將超過1000億美元。按照該數據計算,OpenAI在微軟Azure營收大盤的佔比可能超過10%。

然而,2025以來,OpenAI和微軟的關係變得微妙。OpenAI正在不斷試圖和軟銀、甲骨文建立更深的合作關係,減少對微軟的依賴。微軟也在主動減少對OpenAI的依賴。

雙方持續半年多的矛盾後,10月末,OpenAI爲實現重組,與微軟達成了11項協議。此後,OpenAI和微軟解除了“獨家綁定”的關係(詳見《OpenAI重組,明確微軟大股東權益,鞏固非營利組織定位》)。

解除“獨家綁定”的一個重要前提協議是:OpenAI簽約購買價值2500億美元微軟Azure雲服務,微軟將不再擁有作爲OpenAl計算提供商的優先購買權。

亞馬遜AWS與OpenAI簽署380億美元大單,正是“微軟不再擁有作爲OpenAl計算提供商的優先購買權”的大背景下實現的。

OpenAI近6000億美元大單如何兌現成迷

目前,OpenAI的雲服務商至少包括三家,微軟Azure、亞馬遜AWS、甲骨文OCI(甲骨文的雲計算IaaS基礎設施業務)。OpenAI僅在2025年就簽署了5880億美元的算力合同。

其中,OpenAI11月與亞馬遜AWS簽署了七年至少採購380億美元雲服務的大單。OpenAI 10月末與微軟簽約,承諾購買2500億美元雲服務,但未承諾何時完成採購。媒體報道,今年9月,OpenAI與甲骨文簽署了未來五年採購3000億美元算力的大單。

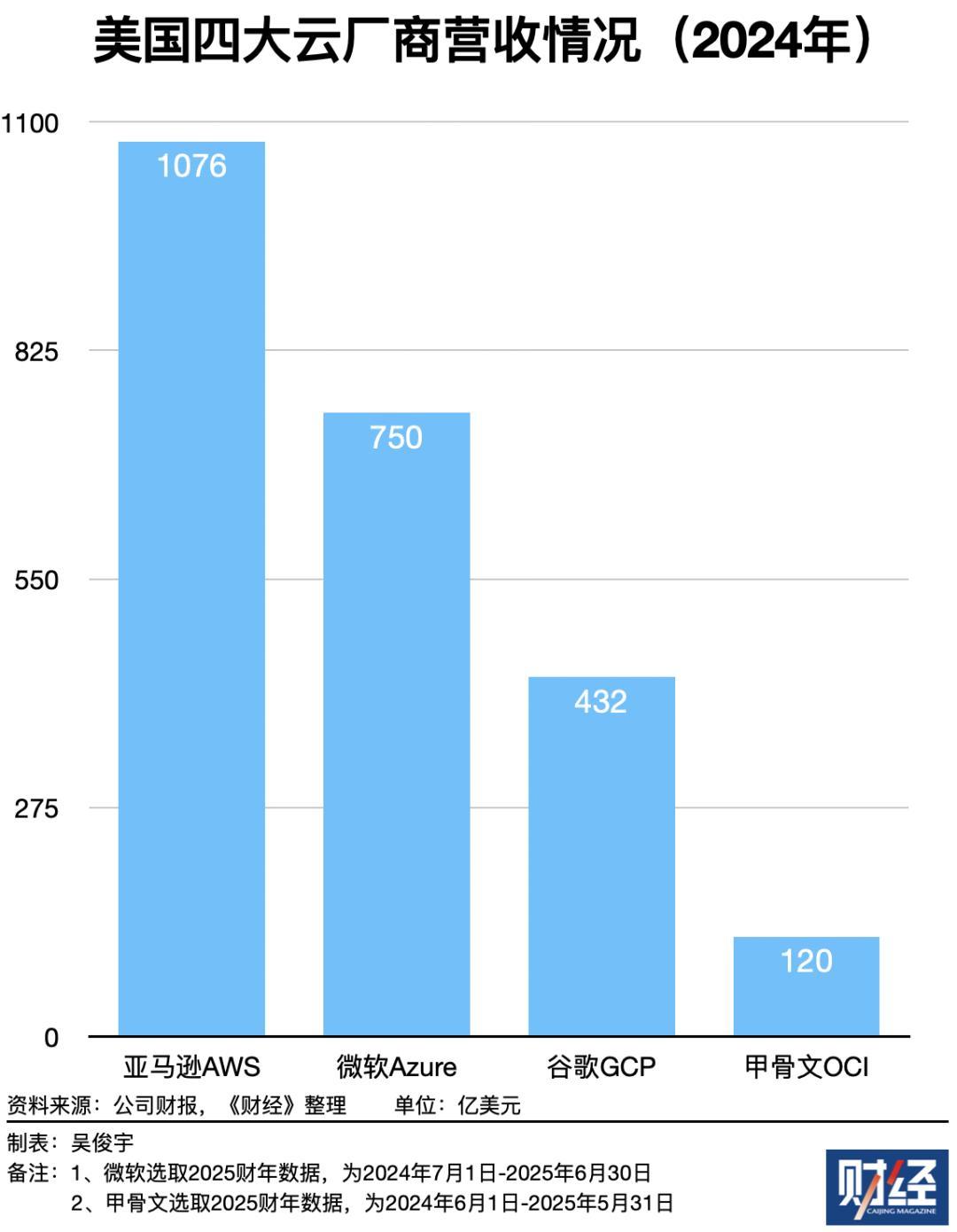

5880億美元算力合同,這是個天文數字。因爲,甚至是美國四大雲廠商(亞馬遜AWS、微軟Azure、谷歌GCP、甲骨文OCI)2024年收入總和2378億美元的兩倍以上。

財報顯示,亞馬遜2024年營收1076億美元,微軟Azure 750億美元(2025財年營收,即2024年7月1日-2025年6月30日,包括微軟Azure,還包括服務器操作系統許可證、數字化諮詢服務等傳統業務),谷歌GCP 432億美元,甲骨文OCI 120億美元(2025財年營收,即2024年6月1日-2025年5月31日)。

這隨之帶來了兩個問題。

其一,OpenAI是否有足夠的現金和融資兌現近6000億美元算力合同?

其二,即使能夠兌現,這近6000億算力大單將如何分配給幾家雲廠商?

OpenAI仍在鉅額虧損,且僅2025年三季度就虧損超過120億美元。它是否有足夠的現金和融資完成近6000億美元採購,是擺在前面的第一道難關。

微軟最新發布的2026財年一季度(2025年三季度)財報披露稱,對OpenAI的投資淨虧損40.6億美元。微軟當時持有OpenAI 32.5%的股份。伯恩斯坦分析師菲羅茲·瓦利吉根據這一數據計算稱,OpenAI的單季虧損就超過120億美元。

截至今年7月末,OpenAI年化收入(月收入×12,軟件公司收入通常按年/月訂閱收費,適合採用這種統計口徑)約120億美元,同比增長超過100%。從財務狀況來看,OpenAI目前是一家難以自我造血的公司,它需要依靠融資才能負擔後續的算力成本。

截至2025年11月,OpenAI估值5000億美元。OpenAI公開宣佈的累計融資約800億美元(其中軟銀400億美元還有75億美元未到賬),即使算上英偉達承諾但未到賬的1000億美元,OpenAI公開融資總額1800億美元(詳見《英偉達計劃逐步向OpenAI投資1000億美元》)。

也就是說,無論自我造血還是依靠融資,OpenAI目前都無法靠現金兌現近6000億美元採購的協議。不過,一位中國數據中心業務人士對《財經》表示,一種可能性是,OpenAI未來可能會通過債權轉股權的方式籌資,並最終落地算力合同。

一位國際雲廠商人士的看法是,OpenAI和雲廠商簽署的訂單規模越大,落地可能性反而越小。目前,全球主要雲廠商的大客戶年消耗量通常在數十億每年、100億美元之間。OpenAI的近6000億美元大單幾乎是個天文數字。

OpenAI雖然和微軟、亞馬遜、甲骨文簽訂了算力協議,但這幾個合同執行時間相對寬泛,每家廠商每年究竟能分配多少金額,這背後存在大量的不確定性。

目前,OpenAI目前每年雲支出僅爲100億-200億美元。和6000億美元算力消耗承諾相比,這仍有巨大差距。

但即使如此,OpenAI每年如何分配訂單,也將直接影響全球雲計算市場未來幾年的競爭格局。一位亞馬遜AWS人士對《財經》表示,即使只按照7年380億美元計算,OpenAI的這一訂單,也已經和亞馬遜AWS其他全球戰略客戶的用量在一個數量級。

可以確定的結論是,手握三份鉅額合同的OpenAI將獲得巨大的議價能力。

不被微軟獨家綁定後,OpenAI可以根據哪家廠商能最快提供最新、最大規模的算力集羣(如英偉達的GB200/GB300,甚至可能是各家的自研AI芯片)來動態分配訂單。未來每年的訂單分配,將不再基於歷史合作關係或合同紙面承諾,而是取決於OpenAI的戰略決策。

OpenAI的算力需求仍會持續增長。薩姆·奧爾特曼今年10月在一次播客中披露,OpenAI未來幾年將部署接近30GW(吉瓦是功率單位。1GW算力集羣可容納20萬枚英偉達GB200芯片)算力(詳見《與博通CEO對話時,奧爾特曼透露OpenAl未來幾年將有30GW算力》)。

一位數字化企業高管今年9月曾對《財經》表示,2025年全球科技公司,如微軟、亞馬遜、OpenAI等公司的算力競賽正在往10GW、100萬卡集羣的方向前進。以十倍規模去擴建算力基礎設施,從長遠趨勢來看,這幾乎是確定的。

一位國際雲廠商銷售人士的看法是,如果OpenAI近6000億美元的採購承諾最終能夠落地,那麼OpenAI每年的分配決策,將直接影響各個雲廠商的業績。哪個雲廠商的交付能力越強,將越容易在OpenAI的大單爭奪中取得優勢。