*此圖由AI生成

作者| 史大郎&貓哥

來源| 是史大郎&大貓財經Pro

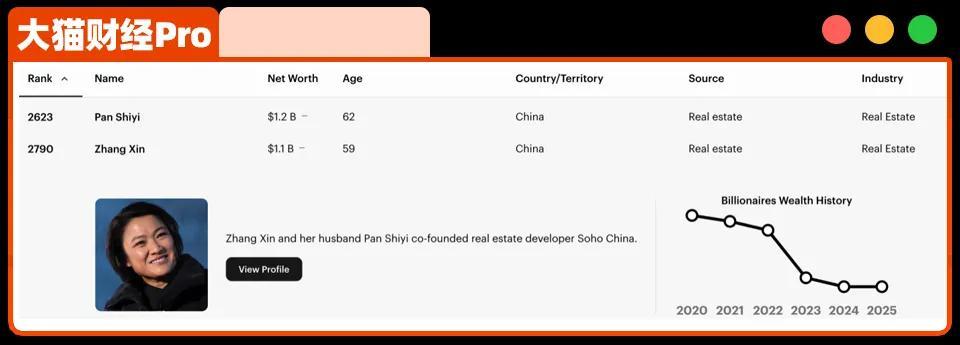

潘石屹夫婦,再次當地主。

潘石屹、張欣旗下的Closer Properties宣佈,在紐約的上東區花7600萬美元現金買了6套房。

這6套房的估值在1.3億美元左右,原房主是一家破產的投資公司,因爲貸款沒還,房子被潘氏夫婦接近5折拿下,算是抄上了。

不過,房子在其次,他們看上的是這10萬平方呎的土地。

他們準備在2026年把房子拆了,“充分利用30年的房地產開發經驗”,原址重建一整棟大樓,底層建商業,上層建豪華公寓,有點美國版SOHO的意思。

地產是夫婦倆老本行,抄底蓋樓,再把房子賣回給美國人。

而且,這只是一個開端,除了上東區,還要在紐約的西村、切爾西等老城區買地開發。

這是新的風口?

張欣說,這裏房源老舊,缺乏服務和配套,但是“精品公寓的需求旺盛”。

主導收購的Closer是潘氏夫婦在美國的家族辦公室,目前管理資產50億+美元(約356億人民幣)。

不過,張欣曾說,她不在意規模,更關心“資產能否代代相傳”。

現在,傳承肯定不是啥問題了。

他們手中SOHO中國的股權,價值只剩下2億美元左右,而且在開曼羣島的家族信託裏面;家族辦公室Seven Vallys在紐約Top10,全美Top50,兒子潘讓(Luc Pan)已經從哈佛畢業,進入Closer工作。

這回,潘家算是徹底跑了。

潘石屹的原始積累,肯定是在中國市場。

第一桶金在海南,當年“萬通六君子”,用一個農業高科技公司倒騰樓花,還沒地基呢,房價先漲起來了,一倒手賺個一兩倍都是小意思。

而在泡沫破了之前,他們撤了。

而回了北京,潘石屹開始真心實意地蓋房子了,那時候,媒體的評價很高,潘石屹是“前衛的地產商”,而張欣則是“建設北京的女人”。

他們的SOHO系列,賣得很好,煤老闆一來,一層一層地買。

2007年,SOHO中國上市,成爲當時最大的商業地產IPO。

而到2012年,SOHO中國的收入見頂,銷售團隊解散,不賣樓也不蓋樓了,轉型成爲了包租公。

然後,夫婦倆也獲得了李嘉誠式的待遇,“不要讓潘石屹跑了”。

爲啥呢?因爲,他們一面在賣資產,一面在買資產。

“不賣樓”只是不散賣了,開始整棟樓出售,2014年,就賣了3棟樓,套現80多億,之後的動作也非常迅速,到2019年,所謂的“非核心資產”都賣了,套現了370億。

核心資產“八大金剛”也一度上了貨架,但是沒有人出手,後來黑石曾洽談過SOHO中國的私有化,用買公司代替買樓,能省下一大筆錢。

最終,樓也沒賣掉,公司沒賣掉,但是手裏有錢,他們開始買美國資產。

紐約是張欣的主場,她也偏愛曼哈頓,不僅花了30多億美元在曼哈頓買了好幾棟辦公樓,還在上東區買了聯排別墅來住。

還以“中國貧困學生獎學金”的名義給哈佛大學捐了1500萬美元,爲兒子獲得了“入學通行證”。

在SOHO中國辭職,公司也不管了,反正能定期從信託裏面拿錢。

再出現的時候,還是在體育頻道,央視在美網決賽現場,抓拍到了潘氏夫婦,這個時候,他們已經常住紐約了。

到了紐約,一家子都是文藝青年,過得非常愜意。

家辦的產業,基本用來收租,就能過得不錯,核心地段的核心地產,租戶也是貝萊德這樣的大戶,都不差錢。

他們的日常,聽音樂會、參加富豪私人晚宴,喫喝玩樂都不耽誤。

老潘和小潘都愛攝影,潘石屹拍人物肖像,而潘讓則是主打紀實,各自開了網站來展示作品。

美籍的張欣則多數時候站在前臺。

她的Closer除了有地產項目,還有電影項目,她在好萊塢非常喫得開,2010年就曾在《華爾街2》中有效出演,不僅有大特寫,還有一段臺詞。

過了戲癮,張欣轉頭成爲好萊塢娛樂大亨。

她投資的電影也是屢屢入圍國際電影節,不丹電影《僧侶與槍》爲張欣拿到了奧斯卡的入場券,之後,她成爲多倫多、聖丹斯、戛納等電影節常客。

而這位知名製片人和投資商,現在還有一部“待爆”紀錄片《馬斯克》,專門講馬斯克在美國大選的爭議以及幫特朗普裁員。

這個話題度,真到上映的時候,簡直贏麻了。

順帶着,還參投了流媒體平臺,算是電影行業的上下游了。

本來大家以爲,他們在與地產漸行漸遠的時候,張欣殺了個回馬槍,再次當起了開發商。

重回房地產,潘氏夫婦準備好了嗎?

不過,這就是美國人該操心的事情了。