不知道你有沒有遇到過這樣的人,家裏的每件物品都必須放置在固定的位置,出門時反反覆覆檢查門上沒鎖上鎖、行李齊不齊全;

工作中對每個標點符號都錙銖必較,明明還沒發生的事情,心裏已經預演了無數種可怕糟糕的結局;

交給別人做的事情永遠不放心,總覺得別人會搞砸連累自己,握在自己手裏才踏實。

在我們身邊,或者我們自己身上,好像總是縈繞着這樣一種無法鬆懈的緊繃感。

太較真和愛操心看似是性格里難以更改的部分,其實更像內心無法關閉的警報器,時時刻刻鳴叫,使人在生活中始終繃緊着神經。

這不是負責任的體現,這其實是一種“人格缺陷”,會影響你生活的方方面面…

這些背後隱藏着的人格特徵是對秩序有着近乎偏執的強烈渴求,內心有自己的一套標準,認爲世界最好嚴絲合縫才令人心安;

任何一點點偏差,比如計劃外的小插曲、物品位置的移動、別人未達預期的表現,都容易導致內心的失衡。

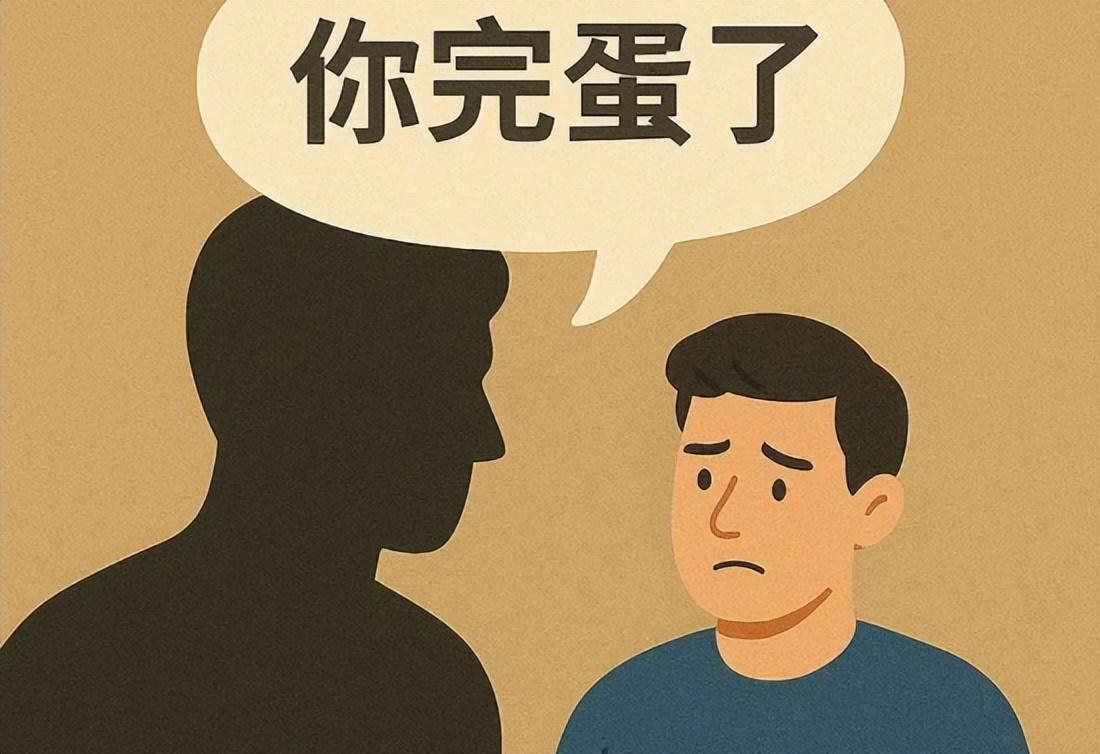

這類人往往具有兩種偏差思維,一種是“兩極化思維”,即:

在看待事物、評價自己或他人時,傾向於使用非黑即白的極端模式,認爲事物只有兩種極端狀態,沒有中間地帶。

愛使用絕對化的詞語,就像“總是”、“從不”、“完全”等,將事物簡單地劃分爲對與錯、好與壞、成功與失敗等對立的兩極;

缺乏對事物複雜性和多樣性的認識。

對自己要求很高,一旦產生了一點不完美或犯了錯誤,馬上認爲自己是廢物;

在人際交往中,跟別人的一次不愉快經歷,就覺得對方在討厭自己,而一次成功的交往就認定對方完美無缺;

選擇工作也是要選擇自認爲完美的工作,不然乾脆不工作了。

根本不允許存在部分失控的灰色地帶,用二極管的目光看待一切。

另一種是在面對壓力、挑戰或負面事件時的“災難化思維”,即:

傾向於過度放大問題的嚴重性,將事情想象成最糟糕的結局,並且深陷其中,難以理性地看待問題的真實情況。

把一個相對較小的問題和挑戰想象成無法跨越的鴻溝,很難看到問題的另一面;

忽略積極的因素或可能的解決方案,甚至還會從一個小事情出發,進行一系列連鎖的想象,最後得出災難性的結論。

一次工作上的小疏忽會想成職業災難,孩子的一次普通考試失利就覺得預示了未來,在社交場合中不小心說錯一句話,感覺朋友會因此疏遠自己;

我們知道醫院裏哪怕做個切闌尾炎的小手術,醫生都會列舉很多可能發生但概率很微小的後果;

然後愛操心的人下意識把惡性後果的概率調大了十幾倍。

兩種偏差思維讓潛意識篤定,如果我不去反覆檢查,事情一定會出錯;如果我不去提前憂慮,災難必定降臨;

如果我不去事無鉅細的安排,局面將搞得一團糟。

在外人看來是過分焦慮和控制慾強,其實是他們的內心不相信環境足夠安全,也不確信他人足夠可靠,唯有自己親手掌控,纔有安全感。

安全感,是這類性格的中心,心理學的依戀理論揭示早期的經歷深刻塑造着我們對世界的信任感;

這種性格跟成長環境有關,也許是在需要“完美”表現才能獲得關注的家庭長大;

也許是經歷過幼時無力掌控的變故導致安全感受到嚴重衝擊,或者是長期生活在父母過度擔憂與控制的氛圍中。

這些經歷給個人留下深刻的影響,世界是充滿潛在威脅的,只有保持高度警覺和完全掌控,才能勉強保護自己。

當一個人覺得世界不可靠,他的心理防禦機制便可能轉向特殊的“過度代償”,即:

一個真正的或幻想的軀體或者心理的缺陷,可通過過度代償而得到超乎尋常的糾正。

也就是一個人在身體方面或心理方面的缺欠引起過度的補償行爲或“矯枉過正”;

缺乏安全感的人就是試圖通過對細節的絕對控制和未來的無限預演來填補心裏的不安,較真是在向不可預測的生活索要一份確定性。

慢慢也會衍生爲完美主義,對細節過度計較,對過程反覆確認,對結果預設焦慮,把內心嚴苛的自我標準投射到方方面面;

這些標準經常是沉重的枷鎖,“我應該做到萬無一失”、“我應該預見所有問題”。

現實無法企及內心設定的高度時,立即自我苛責。

自我價值與事情好壞、環境優劣綁定後,一旦事情脫離預設軌道,自我價值感也開始動搖。

這是在特定情境下演化出來的生存策略,只是在成年後變得過度消耗,與當下不匹配。

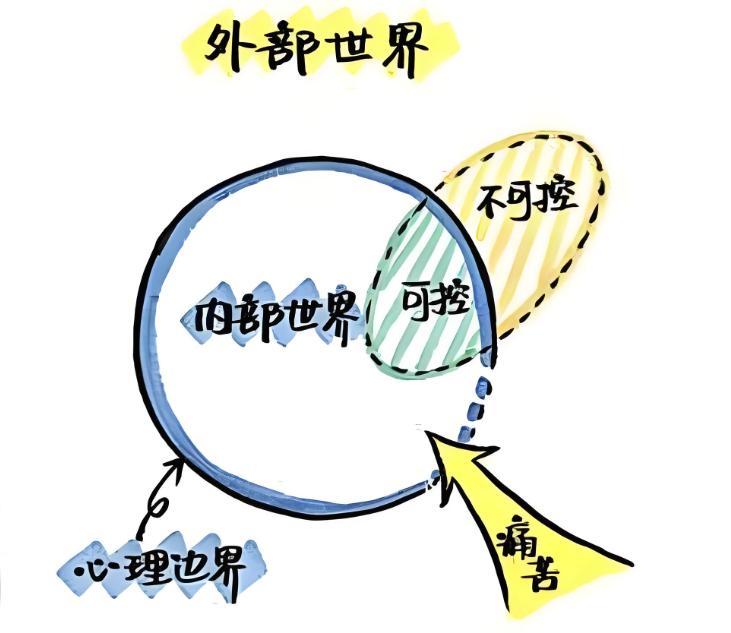

因爲不管一個人如何細緻周全,也不可能規避掉所有的風險和錯誤,本質上是把不可控的外部世界強行納入個人意志的控制;

如此內耗,身心長期承受着無形的高壓,持續的焦慮狀態和難以放鬆的思緒都在消耗着能量,精疲力竭。

如何緩解這種模式?

去理解自己那份較真和操心背後是一個曾經需要如此努力才能感受到安全的自己;

看見自己的擔憂和努力,也看見非此即彼的思維和災難化思想,識別然後不評判,允許暫停。

學習有意識地放下部分控制權,信任他人有能力完成他們的部分,信任環境本身具有一定的容錯和修復力;

明白世界不會因爲自己少操一份心就崩壞,嘗試將“我必須”換成“我可以嘗試”,將“絕對不行”換成“或許還有別的可能”;

這也是在清晰自我與他人的心理邊界,不把那些本不屬於自己的責任也扛起來了。

生活從來不是不容有失絕對精密的實驗,它更像時刻流動的河,而河流自有其方向,即使我們適當鬆開緊握的手,也可以信任生活自帶的韌性。

-The End -

作者-山外人

第一心理主筆團 | 一羣喜歡仰望星空的年輕人

圖片源自網絡,侵權請聯繫