最近看到一個備受關注的話題:

爲什麼和父母一說話就非常煩躁?

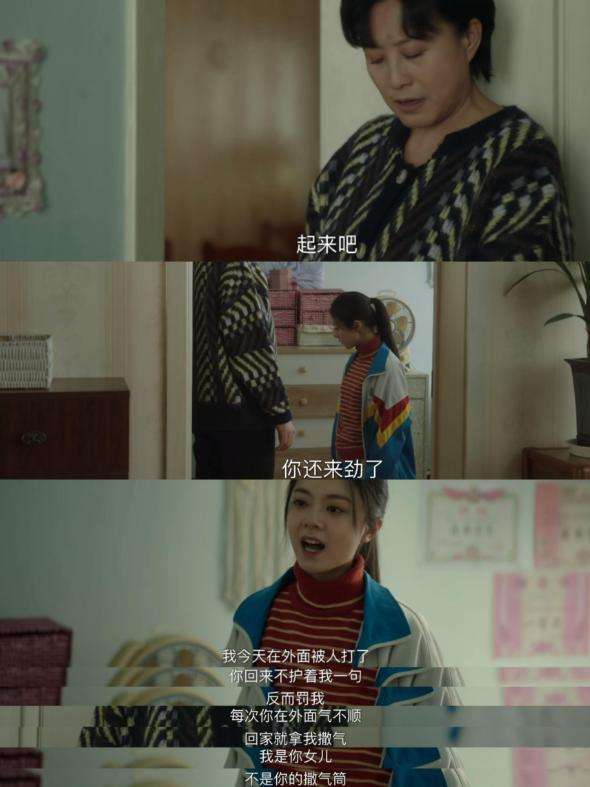

底下網友紛紛評論道,“我媽媽張口就是教育,我都四十的人了,還指責我什麼都不會”。

“本來好久沒見面,想和爸好好喫個飯,結果從一進門就開始數落我。”

“小時候皮試很疼,我害怕所以沒敢伸胳膊,結果我媽在所有人面前扇了我幾分鐘”。

從心理學角度來看,和父母一說話就戾氣很大,其實是一種隔離機制。

當和父母說話時,他們帶着指責的語氣會使孩子引發小時候的心理創傷,從而產生應激反應。

在這種情況下,爲了保護自己,孩子長大後會變得越來越不喜歡和父母溝通。

這種普遍的現象說明了一個問題,那就是在許多家庭中最稀缺的就是三個字——鬆弛感。

足夠的耐心,與情緒控制

作爲一個網絡熱詞,鬆弛感指的是以一種放鬆、從容的態度面對生活。

在養育孩子的過程,鬆弛感具體表現在兩個方面,那就是“耐心”與“情緒控制”。

從心理學角度來看,當人們遇到不公平、不合理或不符合預期的事情時,就會產生“不耐心”的情緒。

許多父母都默認,自己可以把“不耐心”的情緒完全地發泄給孩子。

令許多父母大發雷霆的事情,其實都是一些小事,比如玩具沒收,衣服弄髒了。

但當父母被情緒衝昏了頭腦時,對孩子又打又罵時,孩子就會成爲承擔負面情緒的一方。

一個家庭中最可怕的事情,就是父母不斷地因爲一些小事消耗着孩子。

在這樣的家庭環境中,父母給予孩子的不是鼓勵和愛,而是焦慮和恐懼。

實際上,在孩子的成長過程中,理想的教育方式是在人格上把孩子當成一個獨立的人去尊重,以此培養出孩子的自尊心。

但在具體的事件上,要把孩子當成一個孩子看待,給孩子充分的耐心。

然而,在現實中,大多數家長在人格上不尊重孩子,在具體的事件上卻以大人的標準要求孩子。

舉個常見的例子,許多孩子害怕去醫院打針,這是一件很正常的事情,父母應該多一點耐心給孩子,而不是用暴力手段制止。

對孩子有耐心的父母,往往有一個共性,那就是有良好的情緒控制能力。

研究表明,能夠控制自己情緒的人,往往能夠在面對不符合預期的事情時,保持充分的耐心。

此外,同理心強的人,也能夠在對待孩子時有更多的耐心。

當父母擁有足夠多的耐心時,整個家庭的“鬆弛感”也就更強,孩子也能成長爲一個自尊自信的人。

鬆弛感的關鍵:允許一切發生

相信大家都有這樣的感受,生活就是充滿了各種各樣的小意外。

尤其是在帶娃的過程中,孩子比大人更容易出現小狀況,比如,不小心摔碎了杯子,弄髒了衣服。

面對這些小狀況,緊繃感的父母會狠狠訓斥孩子一頓,甚至是把孩子打一頓。

原本是一件雞毛蒜皮的小事,卻成了父母情緒發泄的出口,無辜的孩子承擔了所有。

這導致的結果就是,在父母的打罵之下,孩子活得膽戰心驚,產生心理上的創傷。

而鬆弛感滿滿的父母,碗筷打碎了,就說聲歲歲平安,然後一起打掃乾淨。

走錯了路也不要緊,欣賞一下路邊的風景。

鬆弛感的關鍵在於,接納已經發生的事情,而不是用怒火無限放大無法更改的事情。

從心理學角度來看,當個體放下對事物的控制慾和期待感時,纔會迎接生活中的變化與不確定性,允許一切發生。

反之,當個體要求事物完全順着自己的心意發展時,則更容易產生心理上的落差,也更容易將焦慮投射在他人身上。

身爲父母,我們要做的不是成爲一個“完美主義者”來避免一切發生,也不是在出現意外時將孩子當成情緒的垃圾桶,而是允許一切發生。

總而言之,如果你是一個和父母說話就戾氣很重的孩子,那麼除了給予父母應有的照顧之外,儘量保持適當的距離來保護自己的心靈。

如果你是個父母,應該在養育孩子的過程中多些耐心,營造一個有“鬆弛感”的家庭氛圍。

-The End -

作者-貓頭鷹

第一心理主筆團 | 一羣喜歡仰望星空的年輕人

圖片源自網絡,侵權請聯繫