面對當今社會愈發增長的各種壓力以及諸如“內耗”、“emo”和“拖延症”時;

很多年輕人一開始不知如何應對,往往落得個情緒焦慮、自我迷茫的下場。

但有時,造成這種後果的也不完全是因爲自己,而是因爲面臨的局面太過離譜,不光觀念不統一,就連溝通也失去效果。

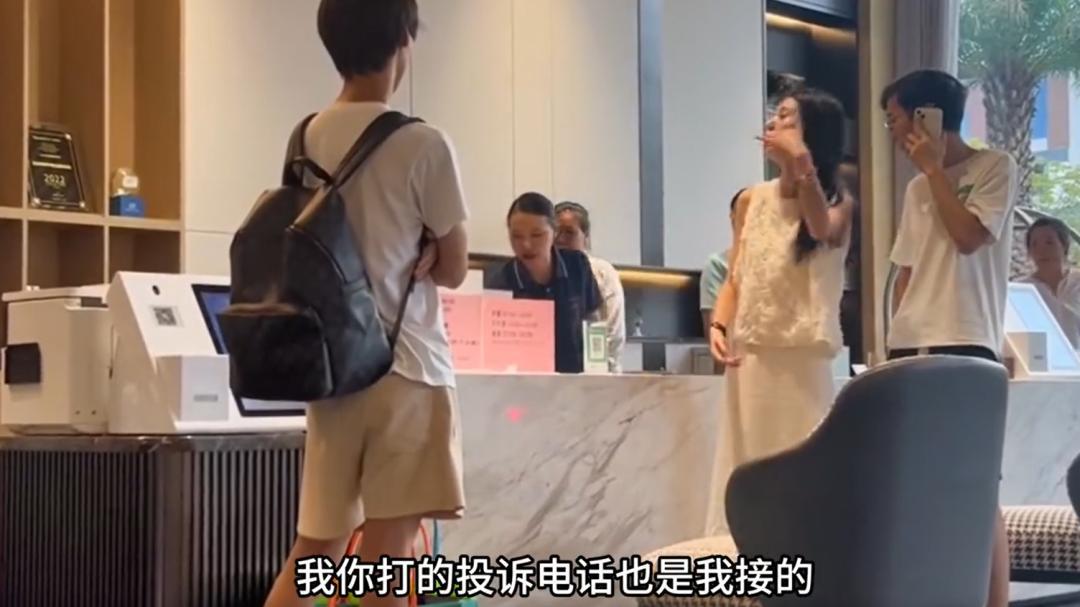

比如2023年8月8日一博主表示在桂林某酒店前臺的一個真實案例。

一位年輕姑娘在某酒店大堂,對着其大堂經理展開了一長串的“輸出”,內容包括:

酒店因爲操作不當導致自己預定的兩個房間無法同時收拾出來,自己不能在第一時間入住;

又因爲酒店對自己承載力和運轉效率錯誤估計,其既不答應退房,又不願意重新開一間房;

入住是下午四點的事情,這位姑娘和丈夫在晚上七點二十還要去看演出,眼看着演出時間都要過了,問題還沒有解決……

此處可以看出,即便是因爲毫無預兆的低級失誤而耽誤了兩個多小時時間,這位女生仍然情緒穩定、邏輯清楚的指出了酒店的問題;

除了聲音提升和麪色慍怒之外,沒有任何失態的表現。

就是這樣的狀態,導火索也是大堂經理的盛氣凌人。

原本可能年輕的夫妻會真的脾氣很好的等到問題解決,但酒店大堂經理一句:“我就是經理,你的投訴電話也是打到我這裏”

使得好脾氣的姑娘也不再堅持。

對此,很多網友深感認同:很多問題在於有一方根本沒有意識到雙方的分歧在哪裏,態度也不端正,完全不像是解決問題的樣子。

還有的網友誇讚道:都遇到這樣的狀況了,情緒還是這麼穩定,這兩口子素質太高了。

顯然,並非所有人,尤其是年輕朋友們都能像上文的姑娘一樣好脾氣。

這不是素養的問題,而是好脾氣和溫和往往無法解決問題,並且對讓對方變本加厲,自己承受那些負面情緒,是完全沒有必要的。

對此,網友們給出的回答是:發瘋。

也就是當意識到心平氣和無法解決問題時,直接以近乎癲狂的狀態,大喊大叫,不講邏輯,直接達到“震懾”的效果;

這樣不但能夠有所成效,也可以節省很多不必要的時間和精力。

甚至還有網友在此基礎上做出了一種文風輕鬆甚至詼諧,但十分寫實的“發瘋文學”,常常用於描述自己在“發瘋”之後“凱旋”的經歷。

社會心理學家福爾加斯(Joseph Forgas)的表述十分貼切:“憤怒的表演性釋放是理性失語後的神經生物學自救。”

如果說日常社會交往中相互尊重、平和交流就像是舞臺上既定的劇本,那麼這種“發瘋”的狀態毫無疑問就是一種“不按劇本演”的狀況。

魯迅先生曾經有一段著名的論述:

“中國人的性情總是喜歡調和、折中的,譬如你說,這屋子太暗,須在這裏開一個窗,大家一定不允許的。但如果你主張拆掉屋頂,他們就會來調和,願意開窗了。”

一針見血的指出了很多社會問題存在的本質。

無論是職場、公共空間還是熟人社會,一味地忍讓、沉默並不會換來對方的理解和“皆大歡喜”;

有時不管不顧的喊叫和發泄才更能讓自己舒服,進而纔可能解決問題。

比如最近一個受關注度比較大的事件中,男女雙方所表現出的態度就是一種類似的佐證。

2023年10月11日武漢大學研究生楊景媛發帖號稱自己“在圖書館內被性騷擾”;

2025年7月25日法院卻宣判那位被指控“性騷擾”的男生只是因爲罹患皮膚疾病在抓撓,並非行淫穢之事。

楊景媛之所以十分囂張,就是因爲被誣陷男生自幼接受“多一事不如少一事”、“男生讓着女生”、“遇事不要聲張”的教育;

在事發之後不知如何解釋和自證,在楊景媛的誤導下寫了所謂的“道歉聲明”。

法院宣判之後,其父母不再沉默,說出了事情的細節與真相,曬出了證據,還對楊景媛發出了控訴,這才使得輿論有了一定支持。

當然,文章開頭的案例也告訴我們,“發瘋”可以,但最好還是要分清楚場合。

如果是自己的聲音得不到關注,那麼自然可以毫無顧忌、不將邏輯的嚎叫一通,聲音越大越好,因爲此時的目的是引起注意;

如果是對方弄不清楚問題重點,那麼在“發瘋”的同時,也要保留一定的邏輯和條理性。

素養和謙讓是相互的,一味地忍讓只會讓自己白白受苦。

-The End -

作者-木易

第一心理主筆團 | 一羣喜歡仰望星空的年輕人

圖片源自網絡,侵權請聯繫