話說回來,半導體這行當現在是全球熱點,芯片製造離不開光刻機這種核心裝備,它就像是給芯片畫電路圖的精密筆。全球市場基本被荷蘭的ASML和日本的幾家公司把持,尤其是ASML,在深紫外光刻機領域幾乎是老大,市場份額超過七成。中國這邊長期依賴進口,高端設備買不到,卡脖子問題嚴重。從2010年代起,國家就加大投入,推動本土企業自主研發,目標是擺脫對外依賴。

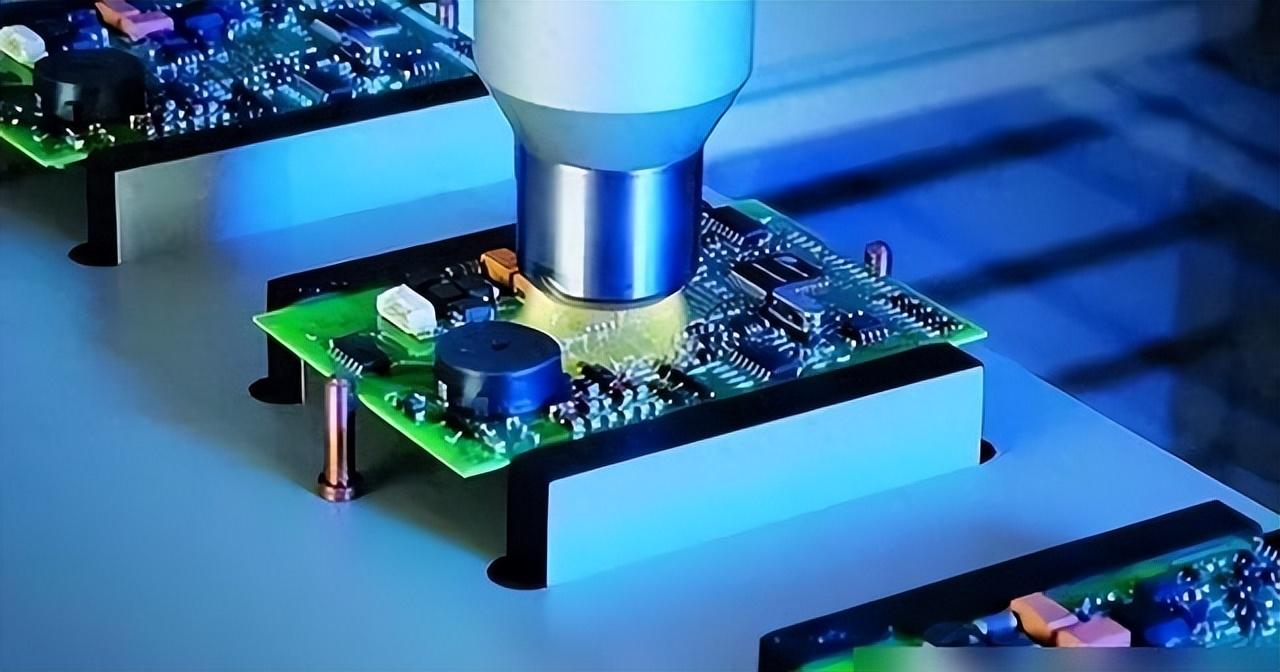

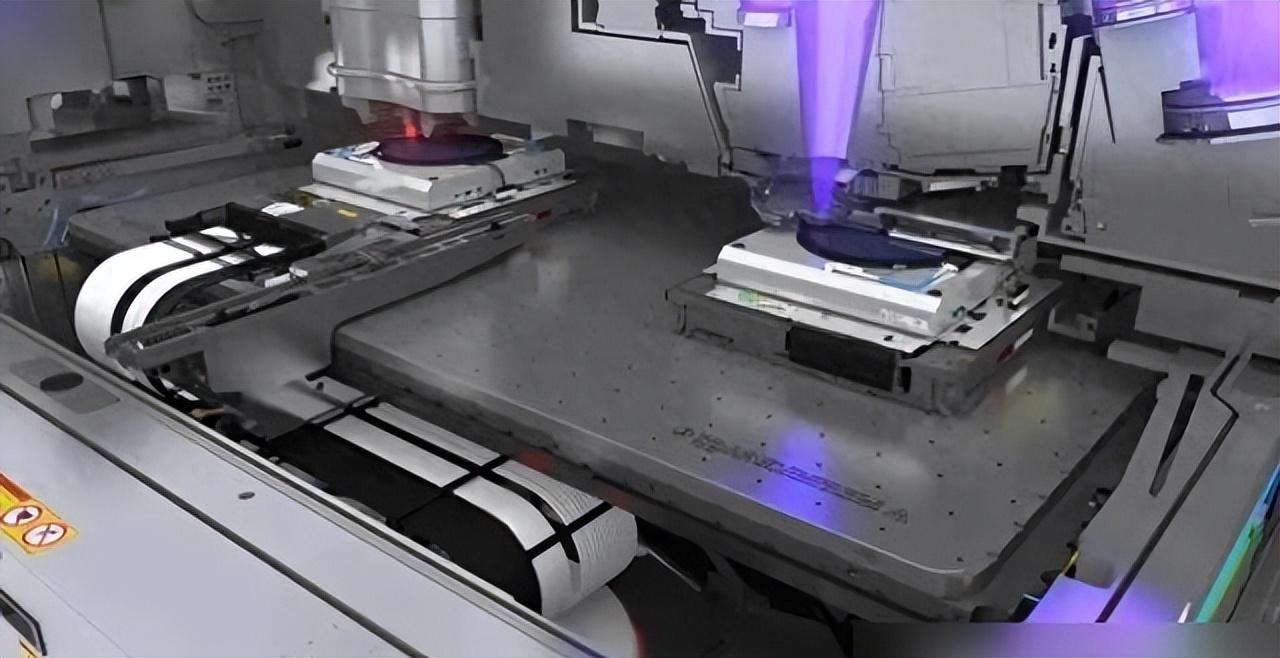

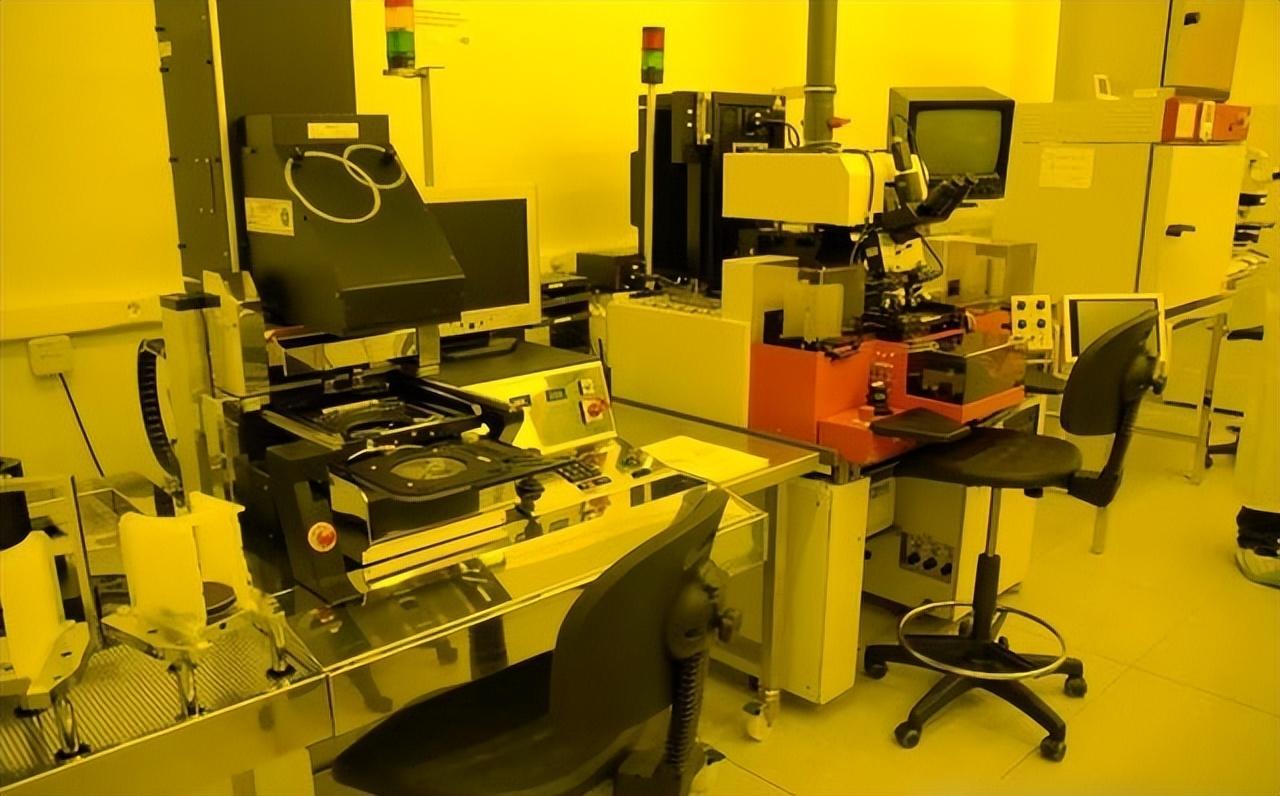

上海微電子裝備集團就是主力軍,他們從基礎光學系統入手,逐步攻克分辨率和穩定性難題。團隊幾百人,資金砸進去幾十億,合作高校實驗室搞模擬軟件,測試場地建在上海郊區潔淨室。2023年初,他們推出SSA600系列深紫外光刻機,能處理28納米工藝,這在國內算是個大步子,雖然比國際前沿的7納米或更細的差一截,但對中端芯片生產夠用,能支持邏輯芯片和存儲器製造。設備用193納米激光源,浸沒式鏡頭把數值孔徑提到1.35,線寬控制在28納米,每小時產量上百片晶圓,經過千小時運行測試,穩定性過關。售價比進口貨低,吸引了不少中小代工廠試用。中芯國際這樣的企業開始兼容性試驗,調整工藝參數匹配生產線。這一步標誌中國在光刻領域從零到有,減少進口依賴,產業鏈更穩當。

其實呢,這事兒一出,國際上反應不小,尤其是美國和荷蘭這兩個光刻技術大戶。2023年3月,荷蘭貿易部長在議會信件中宣佈新出口管制,針對先進半導體設備,包括深紫外光刻機,對華出口設審查程序。理由是維護技術安全,避免敏感部件流向競爭者。美國商務部官員同期在國會聽證會上表態支持,強調這類設備涉及國家安全,快速進步可能有風險。兩國協調得挺緊,荷蘭企業高層參與討論,評估供應鏈影響。3月8日,荷蘭正式聲明,將對特定型號深紫外系統出口中國要求許可,美國同步更新實體名單,列入更多供應商。

批評焦點直指技術來源,美國智庫報告列出歷史知識產權糾紛案例,指出中國設備參數跟現有產品重合,懷疑有逆向分析行爲。荷蘭官員在媒體上說,全球專利體系必須遵守,否則合作受阻。美國方面還舉例過去幾年訴訟記錄,質疑獨立性。兩國聯合會議重申立場,技術轉移需透明。這波操作直接回應中國光刻進步,管制措施層層加碼,採購週期拉長,本土投資加速。全球芯片需求因爲5G和AI暴增,中國市場佔比大,出口控制讓設備更新難上加難。

再往下說,荷蘭2023年6月30日發佈詳細規則,9月1日起生效,涵蓋深紫外浸沒系統,要求出口申請提供最終用戶聲明。美國2023年10月擴展控制,包括軟件和維護服務。荷蘭企業銷售對華下降,但全球訂單穩。上海微電子設備進入市場後,國內工廠試用順利,專利申請覆蓋核心算法,多項發明獲批。國際半導體協會部分專家認可努力,邀請參與交流,但標準統一是前提。2024年上半年,上海微電子軟件升級,提高自動化。

9月6日,荷蘭又擴管制,納入更多型號和服務,中國外交部回應稱干擾正常貿易。2024年9月9日,中國譴責荷蘭措施加深科技脫鉤。全球供應鏈重塑,亞洲其他國家調整策略。美國2024年4月敦促荷蘭停修中國擁有的敏感設備,影響大。荷蘭政府2025年1月17日披露,排除大部分ASML對華銷售敏感貨物出口數據,顯示管制嚴格。

從更廣角度看,這事兒反映科技競爭白熱化。美國主導的多邊機制,推動盟友限制技術擴散,荷蘭作爲供應商國,面臨壓力。ASML高層2023年聲明,新規生效前可申請許可,但實際出口受限。中國企業堅持迭代,2025年推出升級版,支持更精細節點,如7納米多圖案化應用。設備出口東南亞,幫本地產業升級。研發資金國家基金和企業合作,累計投入巨大。國際媒體報道兩國官員言論,突出分歧。荷蘭議會辯論政策效果,美國國務院文件記錄協調細節。事件演進中,市場格局漸變,中國設備填補中端空白,全球訂單分佈更勻。

別看表面熱鬧,底層是知識產權和安全博弈。美國報告分析,中國進步速度引發疑問,列出涉嫌違規案例。荷蘭企業報告顯示,對華業務下滑,但創新投資不減。中國光刻路子從乾式到浸沒式,逐步優化振動控制和污染問題,用國產材料替換進口部件。演示會在行業展會上辦,吸引海外買家。兩國媒體跟進,分析潛在影響。2025年,中國又有新動靜,納米壓印光刻工具發貨,300多家企業動員挑戰EUV技術。先進光刻大會上展示進展,電子束技術用於精細圖案。專家評估,這些雖非主流,但補短板。智庫指出,中國在光刻膠和掩膜版同步提升,產業鏈完整度上臺階。

話說到底,這波批評通過管制體現,美國和荷蘭擔心技術優勢流失。2023年美國外交努力,推動荷蘭限制最先進深紫外機出口。荷蘭2024年9月禁ASML服務部分可靠設備在中國。中國研究者2025年10月27日稱光刻材料突破,市場規模預計2025年達123億。芯片缺陷減少99%的工具,用冷凍電鏡 pinpoint 製造 flaw,成本大降。全球玩家警惕,中國動員力強,過300家搞先進研發。ASML確認,荷蘭政府部分撤銷對華髮貨許可,影響小批次。

總的來說,這事兒從2023年管制起步,到2025年持續發酵,美國和荷蘭聯合發聲,批評中國光刻獨立研發,實際是護技術壁壘。中國企業低調推進,成果逐步落地。市場觀察,管制雖延緩,但刺激本土加速,格局多元。國際合作需平衡,科技進步惠全球,但競爭激烈。產業鏈重構,中小玩家機會多。中國光刻路還長,但腳步穩。