1963年8月,河北贊皇縣一場百年不遇的特大洪水席捲了孤山村。

在所有人都在拼命往高處逃命的時候,一個35歲的漢子卻逆着人流,一頭扎進了自家即將坍塌的土房裏。

他不是回去搶錢,也不是去拿糧票,而是從炕洞裏死死地拽出一個粗布包袱。

房子在他身後轟然倒塌,而他,抱着這個溼透了的、看起來一文不值的包袱,彷彿抱着全世界。

這個漢子,叫李德銀。

這個包袱,被他藏了整整45年。

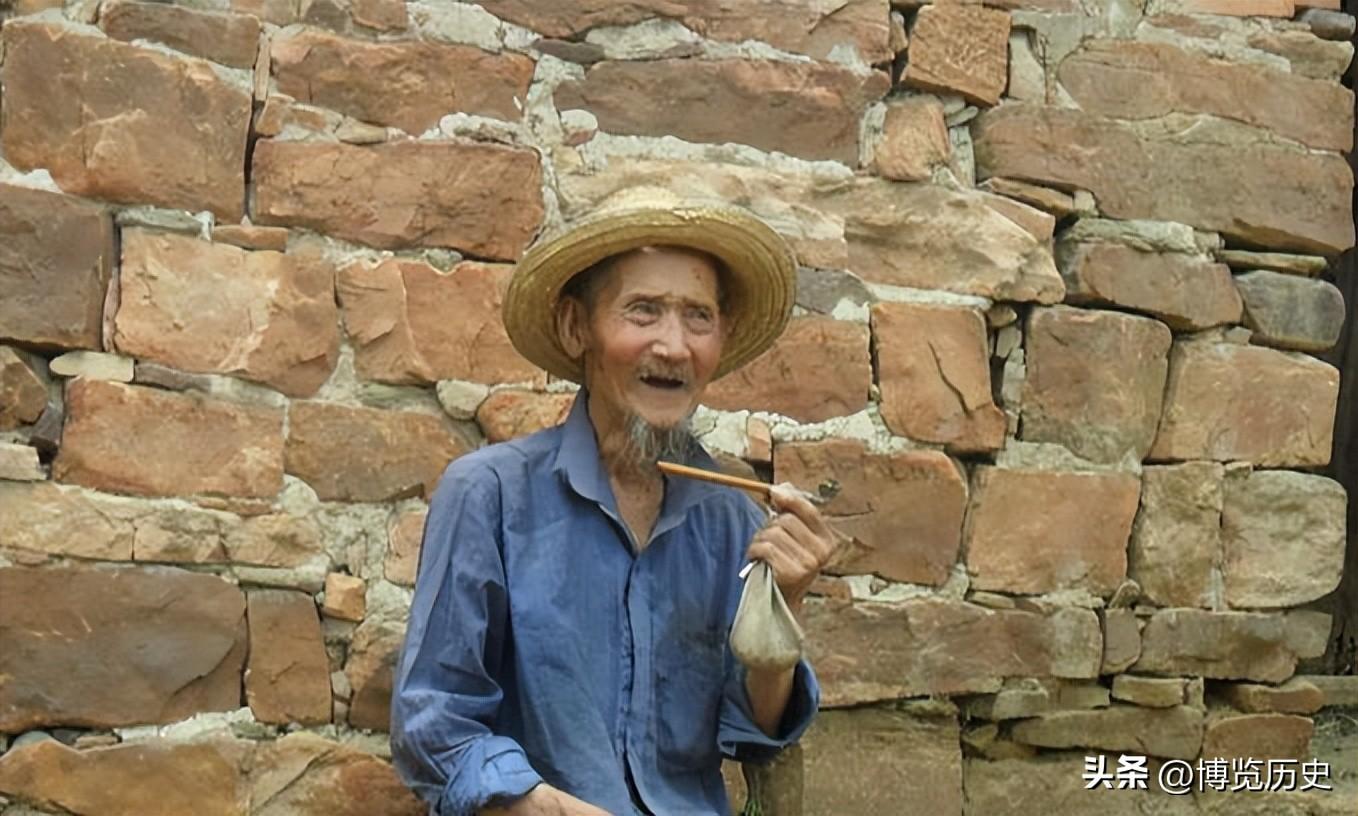

45年裏,他從一個壯年漢子,變成了一個步履蹣跚的老人。

這期間,他經歷了老伴去世、兒子早逝的悲痛,獨自拉扯着患病的女兒。

生活最艱難的時候,這個曾經在洪水中護寶的男人,甚至要靠撿垃圾換點微薄的收入。

周圍的鄰居只知道他是個孤苦的、倔強的老頭,誰也想不到,他每天枕着入睡的那個破包袱,居然把當地政府的工作人員給吸引了過來!

一袋“比命重”的破爛

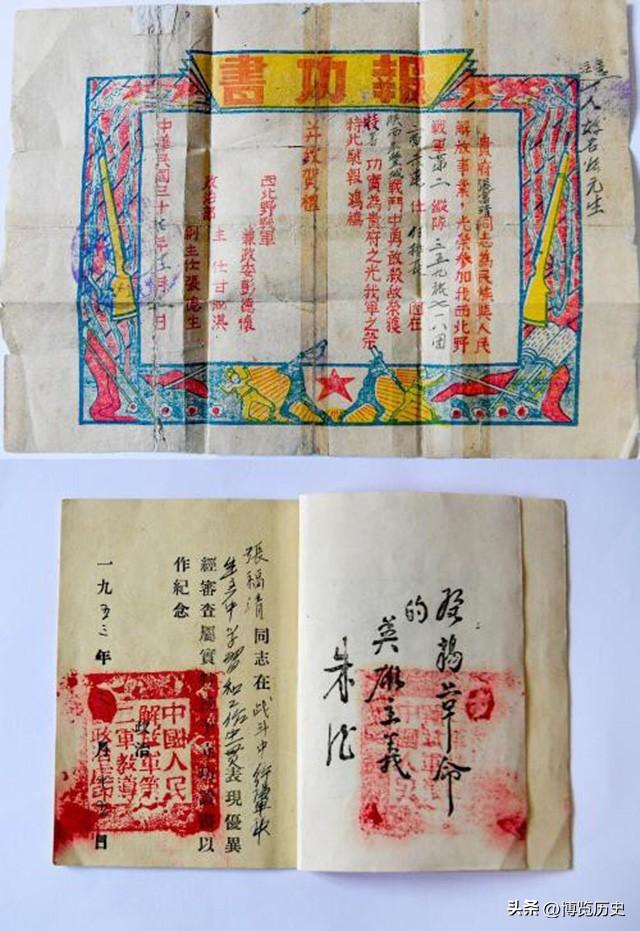

包袱裏沒有金銀財寶,只有一堆“破爛”:

14枚鏽跡斑斑的勳章,一張被水泡得字跡模糊的立功證書,一張泛黃的戰地照片,還有一枚小小的、刻着“黃維”二字的印章。

現場的幹部可能一開始還沒反應過來,但當他們拿起那枚刻着“特等功臣”和“人民功臣”的獎章時,呼吸都停滯了。

在那個戰火紛飛的年代,“特等功”意味着什麼?

意味着九死一生,意味着逆轉戰局。

這已經不是簡單的榮譽,這是用命換來的歷史座標。

隨着調查深入,這些“破爛”背後的故事被一一還原,每一件都指向了中國人民解放軍歷史上最輝煌的篇章。

那張模糊的立功證書上寫着:李德銀在淮海戰役中,因活捉敵高級將領,記特等功一次。

這個“高級將領”就是國民黨王牌軍團第12兵團司令——黃維。

1948年的雙堆集,戰場如同絞肉機。

時任副連長的李德銀,帶着一支60多人的突擊隊衝鋒,三進三出,打下陣地時,身邊只剩下12個人。

戰鬥結束後,他帶着兩名起義的俘虜打掃戰場,在一個地堡附近,俘虜指着一個穿着呢子大衣的人說:“那就是黃維!”

李德銀沒有絲毫猶豫,在黃維掏槍的瞬間,一個箭步衝上去用槍頂住了他。

這驚天一俘,直接影響了淮海戰役的走向。

那枚小小的“黃維”手戳,就是當時他的旅長崔建功,從黃維公文包裏繳獲後,特意贈予李德銀的紀念品。

鄧小平爲此親自致信贊皇縣政府報功,整個縣城爲他家掛上“人民功臣”的牌匾,唱了三天大戲。

那是李德銀一生最高光的時刻。

包袱裏還有“渡江勝利紀念章”。

1949年渡江戰役,李德銀又是突擊隊長。

面對長江對岸密集的火力網,他冒着違抗軍令的風險,臨時改變登陸點,帶領戰士們棄船游泳,硬是在敵人意想不到的地方撕開了一道口子,爲整個西線部隊的成功渡江立下了奇功。

軍長秦基偉事後不僅沒處分他,反而稱讚他“機智果斷”。

每一枚勳章,都是一次血與火的洗禮。

一位“不給國家添麻煩”的功臣

看到這裏,最大的疑問產生了:擁有如此赫赫戰功的李德銀,爲什麼會淪落到撿垃圾爲生?爲什麼寧願窮困潦倒,也不願拿出這些足以改變他命運的證明?

答案,藏在1951年他退伍回鄉的那個選擇裏。

當時,李德銀正在部隊接受提拔培訓,前途一片光明。

然而,他突然染上了瘧疾,同時收到家信,得知奶奶去世,父親病重。

作爲家中獨子,忠孝不能兩全的抉擇擺在了面前。

他最終選擇了回家盡孝。

在辦理退伍手續時,他做了一個讓所有人無法理解的舉動:他親手將復員證上“功臣”兩個字撕了下來。

在他看來,打仗是保家衛國,是分內之事。

相比那些犧牲在戰場上的戰友,自己能活着回來,已經是天大的幸運。

那些榮譽,屬於過去,屬於犧牲的兄弟,而不應該成爲向國家索取待遇的資本。

“不給國家添麻煩”,這句樸素到掉渣的話,成了李德銀後半生的人生信條。

回鄉後,他把那包袱藏得嚴嚴實實,絕口不提當年的勇。

他種地、成家,面對生活的種種磨難,他挺直了腰桿,從不向政府開口。

他覺得,國家正在搞建設,用錢的地方多着呢,自己這點困難,能克服就克服。

李德銀的身份曝光後,整個國家都爲之動容。

從贊皇縣到石家莊,再到北京,各級政府迅速行動。

民政部按政策一次性補發了60年的工資、補貼共計48萬元;省軍區爲他量身定做了嶄新的軍裝;他被接到最好的敬老院,有專人照料。

2008年10月1日,這位衣衫襤褸的老農,身穿綴滿勳章的軍禮服,出現在天安門觀禮臺上。

當三軍儀仗隊走過時,他坐在輪椅上,緩緩舉起右手,敬了一個標準的軍禮。

那一刻,歷史與現實交匯,一個老兵與他的國家,完成了最深情的和解。

更令人動容的是,政府還爲他在淮海戰役中犧牲的未婚妻張秋玲,修建了一座衣冠冢。

墓碑上,落款是“戰友李德銀敬立”。

遲到了半個多世紀的告慰,終於得以實現。

2012年,這位傳奇老兵在敬老院安詳離世。

臨終前,李德銀將那14枚勳章和所有證件,全部無償捐贈給了中國軍事博物館。

他覺得,這些東西本就屬於國家。

近年來,隨着國家對退役軍人事務的日益重視,特別是2018年國家退役軍人事務部的成立,越來越多的“李德銀”被找到、被關懷。

從信息普查到“爲烈士尋親”,再到各種優撫政策的落實,國家正在用行動證明:我們不會忘記任何一位功臣。