2005年的一個尋常日子,一通來自臺灣家中的電話,讓身在上海的張汝京心急如焚——母親病重。

他立刻放下手頭所有工作,匆匆趕往機場,想要回到母親身邊。

然而,在臺灣桃園機場,他卻被攔了下來,理由是“限制入境”。

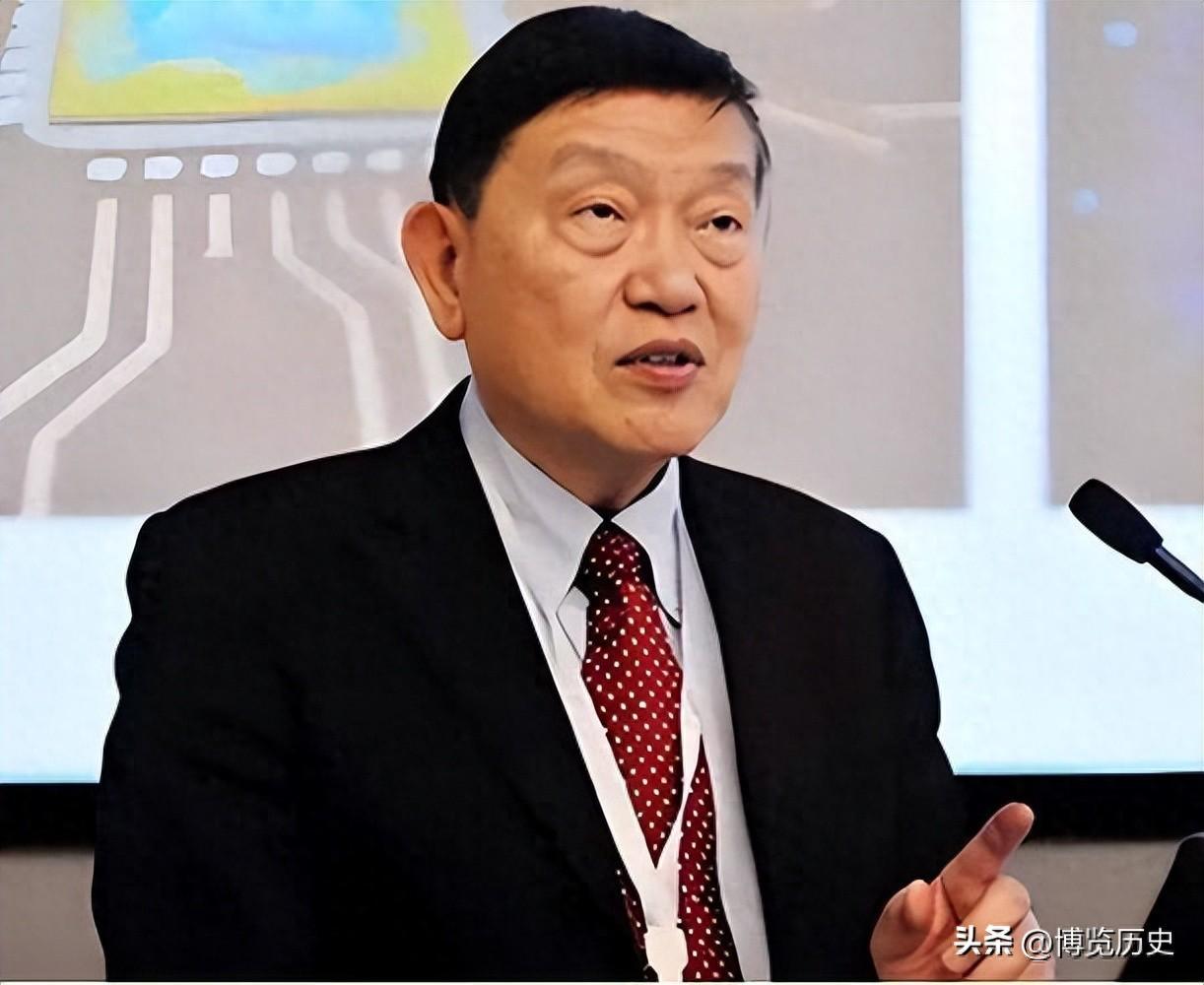

那一刻,這位年近花甲、一手締造了大陸半導體行業里程碑的男人,隔着一道冰冷的閘口,望向家的方向,卻無法踏入。

這一切的根源,僅僅是因爲他選擇回到大陸,從零開始,爲中國打造一顆屬於自己的“中國芯”。

爲了這個理想,張汝京究竟付出了什麼?

擋在他與病母之間的,不只是一紙禁令,更是臺灣當局對他下的最後通牒:要麼放棄大陸的事業,要麼放棄臺灣的戶籍。

不久後,他召開記者會,向全世界公開聲明:自願放棄臺灣戶籍。

因爲當局遲遲不予批准,他甚至將聲明覆印,寄給了各大媒體,將自己逼上了一條沒有退路的路。

最終,在2006年,他的名字從臺灣的戶籍系統裏被正式註銷,並附帶了一個冰冷的條件:“十年內不得入境臺灣”。

一顆“中國芯”的代價

2000年,張汝京還是臺灣半導體界一顆冉冉升起的新星,擔任世大半導體的總經理。

世大的崛起很快引起了它的競爭對手——臺積電的注意,作爲臺積電的總裁,張忠謀可謂老謀深算。

他憑藉自己的資產優勢,拿出50個億,要求收購世大。

對此,張汝京並沒有太多的反對意見,他的唯一條件就是“未來在中國大陸建設生產基地”。

收購完成後,臺積電整合了世大的技術和產能,實力進一步膨脹,可關於“大陸建廠”的約定卻絕口不提。

原因很簡單,政治狀況不允許。

進入90年代之後,身爲臺灣地區最高領導人的李登輝不斷推動“臺獨”、親日和疏遠大陸的政策。

對於像臺積電這樣的高科技產業,李登輝更是要嚴密監視,絕允許讓他們跟大陸有染。

李登輝之後,又有陳水扁,兩岸關係是進一步緊張。

眼看找不到兩岸緩和的機會,作爲一個現實主義者,張忠謀怎麼可能冒着巨大的政治風險,允許自己的臺積電進入大陸!

可張汝京不這樣想,在幾次勸諫無果後,他京面臨着兩個艱難的選擇:要麼拿着價值上億的臺積電股票,安穩地做個富家翁;要麼放棄一切,去追尋那個看似遙不可及的大陸建廠夢。

當張忠謀以“放棄股票”作爲威脅時,張汝京只平靜地說了四個字:“我不要了。”

這四個字,擲地有聲。

他放棄的,是足以讓他後半生衣食無憂的億萬財富。

而在此之前,他早已放棄了在美國的安逸生活。

1997年,在德州儀器(TI)工作滿20年,已是公司核心高管的張汝京,不顧公司再三挽留,毅然辭職。

只因父親臨終前的一句囑託:“一定要回大陸辦廠。”

張汝京助推中國芯片崛起

放棄了高薪厚祿、億萬財富和身份歸屬,張汝京換來了什麼?

在那個科技落後的年代,所有人都認爲在中國大陸搞尖端芯片製造是天方夜譚。

更何況,還有《瓦森納協定》這樣的技術封鎖大山橫亙在前。

然而,張汝京卻依然選擇了大陸。

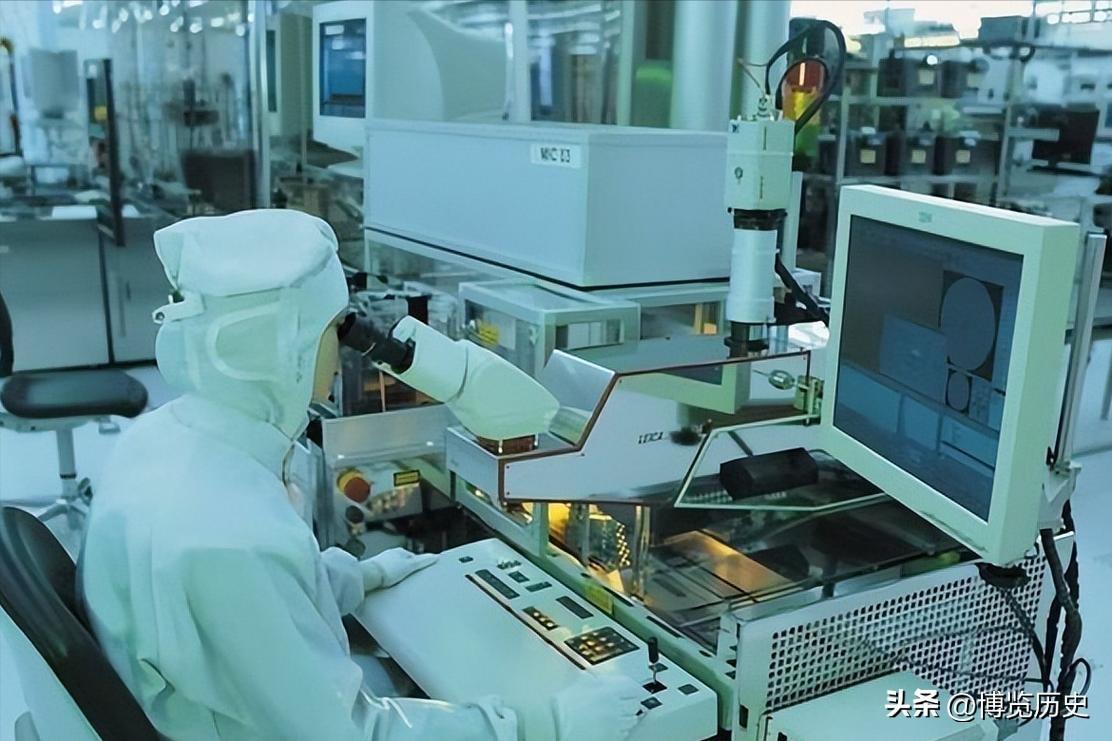

2000年,他來到上海,一手創建了中芯國際有限公司,並很快破土動工,開啓研發之路。

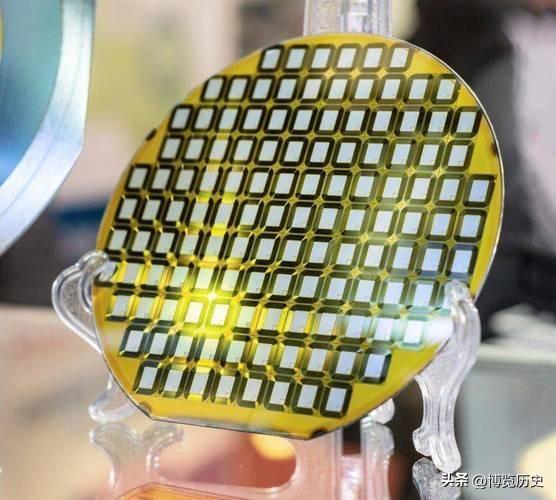

僅僅13個月後,第一個研發成果——中國第一條0.18微米生產線誕生,並很快宣告投產,良率高達85%。

這個速度震驚了世界。

要知道,在當時,建一座同等級別的晶圓廠,國際平均週期是3年。

張汝京和他的團隊,創造了“中芯速度”。

這不僅僅是速度的勝利,更是中國芯片技術的一次巨大跨越。

緊接着,0.13微米、90納米……中芯國際像一匹脫繮的野馬,瘋狂追趕着與世界頂尖水平的差距。

到2004年,中芯國際在紐約和香港兩地上市,產值超越新加坡特許半導體,一躍成爲世界第三大晶圓代工廠。

張汝京憑一己之力,將中國大陸的芯片製造技術,從落後數代的境地,硬生生拉到了世界準一流的牌桌上。

然而,木秀於林,風必摧之。

中芯國際的崛起,再次觸動了老對手臺積電的神經。

從2003年到2009年,曠日持久的專利訴訟戰,像一個巨大的絞索,牢牢套在了中芯國際的脖子上。

最終,這場戰爭以中芯國際賠款、張汝京被迫辭去所有職務、離開他一手創辦的公司而告終。

據說,在法庭上,這位堅毅的“建廠狂人”曾爲此失聲痛哭。

這似乎是一個悲情的結局,但張汝京並沒有因此沉淪下去,反而是愈挫愈勇,並謀求尋找新出路。

他的執念,是要爲中國建立一個完整的、自主的半導體產業鏈。

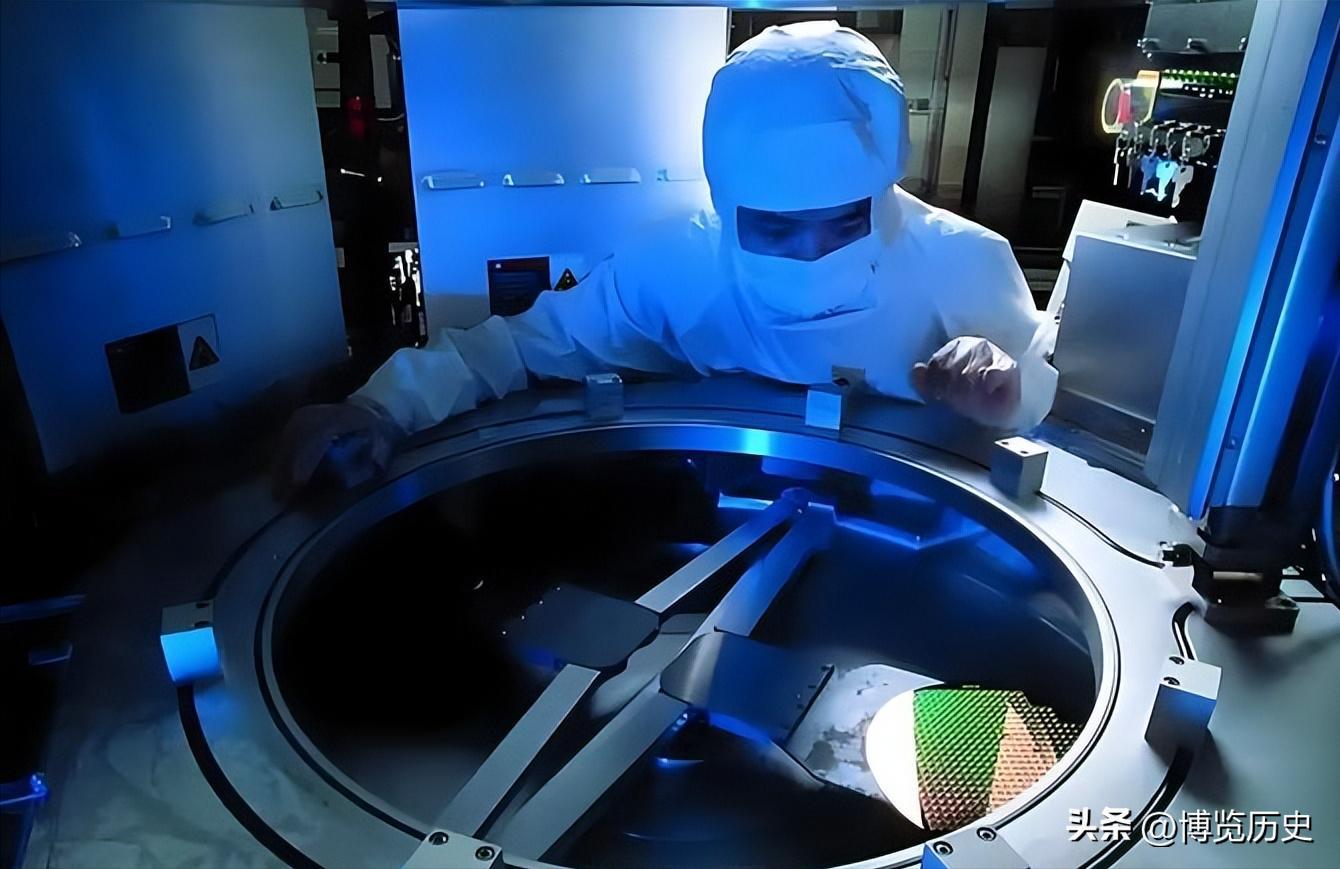

在沉寂了5年後,2014年,66歲的張汝京再次出山,在上海創辦新昇半導體,目標直指當時被日本、德國企業100%壟斷的上游核心材料——12英寸大硅片。

幾年後,新昇成功填補了國內空白,他又一次在任務完成後悄然抽身。

2018年,70歲的張汝京來到青島,創辦芯恩半導體,開創了中國首個CIDM(協同式集成電路製造)模式,旨在整合產業鏈資源,共同抵禦風險。

到如今回頭再看,我們會發現一個規律:無論是中芯國際的晶圓製造,還是新昇的大硅片,亦或是芯恩的CIDM模式探索和車規級芯片佈局,張汝京的每一步,都精準地踩在了中國半導體產業最需要突破的“卡脖子”環節上。

這與其說是巧合,不如說是他有意爲之,他總能精準看到我們的問題出在哪裏,並最終解決問題。

參考資料:

74歲張汝京又跳槽,曾創辦中芯國際,數次創業成功後辭職

2022-05-22 11:07·時代週報