記得暑假剛開始的時候,同事王姐曾意氣風發地宣佈她的計劃——

讀萬卷書不如行萬里路,她決定請年假帶四年級的兒子小杰在全國各地好好玩一圈。

於是,接下來的半個月,朋友圈成了她的秀場:

網紅玻璃棧道上小杰略顯僵硬的“勇敢”擺拍、人潮洶湧的古城牆根下匆匆一瞥的照片、熱門博物館裏在人羣中踮着腳尖拍展品照片……每一站都少不了九宮格打卡和定位。

等回來後,王姐揉着痠痛的腰對我們說:

“這趟可下了血本,機票、酒店、門票亂七八糟加起來三四萬呢!

但也值了,總不能讓孩子天天窩在家裏玩手機,總要讓他長點見識,提升下境界吧。”

然後,王姐預想中兒子“脫胎換骨”的場景並未出現。

新鮮勁兒只維持了不到兩天後,王姐推開小杰的房門,映入眼簾的還是熟悉的一幕:

窗簾緊閉,空調嗡嗡作響,百無聊賴的少年正蜷在椅子裏,手機屏幕的光幽幽映着他專注又略顯空洞的臉龐……

而書桌上,那本在博物館紀念品店買的、印着珍貴文物圖冊的精裝書,甚至連塑封膜都沒拆。

更讓王姐鬱悶的是,沒過兩天,她發現小杰又用她手機綁定的親情卡,給一個遊戲主播打賞了好幾個“火箭”禮物。

對此,王姐百思不得其解:

“錢也花了,地方也去了,可到頭來怎麼連個像樣的水花漣漪都沒見着?

還是該玩遊戲玩遊戲,該看直播看直播……”

王姐的話讓我想到了一個詞,消費型快樂。

其實,無論是玩手機、看直播,還是打卡式旅遊,本質上都屬於消費型快樂。

這種快樂不需要什麼門檻,能讓人瞬間就感覺很爽,但用不了多久,便又會陷入渾渾噩噩、迷茫空虛的境地。

但就像董宇輝說的:

“高級的快樂會給你設置重重障礙,但低級的快樂卻會直接給你想要的。”

消費型快樂看似觸手可得,但卻會在渾然不覺中,慢慢毀掉你的孩子。

消費型快樂

正在批量複製思維懶漢

心理學家拉姆塞·布朗曾說:

“世界上如果存在控制所有人的代碼,那一定就是多巴胺的代碼。只要讓你的大腦持續收穫快感,我們就能用極小的代價,讓你去做特定的事。”

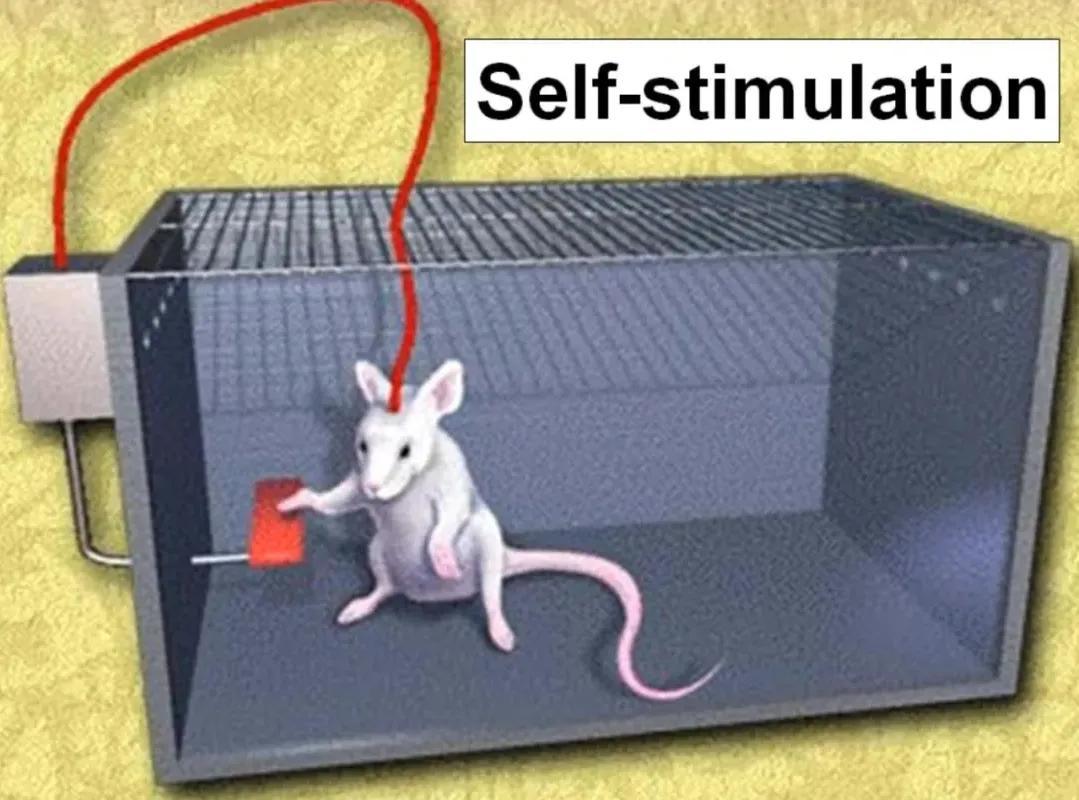

著名實驗“老鼠也瘋狂”就證明了這一點。

研究人員將一個電極植入老鼠的大腦,並設置了一個裝置:

每當老鼠輕輕踩一下面前的踏板,就會有微電流刺激它大腦區域的快感中樞,讓其產生興奮快樂的激素多巴胺。

結果,實驗開始後,老鼠瘋狂地按壓開關,甚至對身邊的食物視若無睹。

就這樣,老鼠在短短几小時內按了7000多次按鈕,最終力竭而亡。

其實,消費型快樂也是如此。

獲取它的方式非常簡單方便,比如,刷劇、看直播、玩遊戲、追星、打卡、開盲盒等等,就好比那隻實驗中的小老鼠,只需輕輕一踩,就能獲得快感。

如此小的代價,卻能換來如此巨大的滿足和快樂,很難有人不會上癮。

可如此循環往復多了,人就會變得懶惰、不自律。

更重要的是,喪失了深入思考和創造的能力。

我身邊有個在小學當老師的朋友,就曾說起過這樣一件事:

她們班上不少孩子經常刷短視頻,導致現在寫作業只會堆砌網絡熱詞,比如:“我紅溫了”、“因爲我善”、“包的呀”。

遇到不會做的題,第一反應就是去網上搜現成的答案,根本不會獨立思考。

更可怕的是,網絡上的信息五花八門,很多三觀尚未成型的孩子很容易就被牽着鼻子走。

今天高喊“中式教育我承認你贏了”,明天批判“原生家庭的痛是一生的潮溼”,根本不把老師和家長放在眼裏。

這,就是消費型快樂的受害者。

然而,學習的真相從來不是複製粘貼,成長的內核更不是隨波逐流。

沒人能靠人云亦云成爲學霸,也沒人能靠百度AI進入名校。

如今這個時代,最先淘汰的從來不是分數低的孩子,而是那些失去了思考能力和創造能力的思維懶漢。

消費型快樂

會讓孩子陷入情感黑洞

博主@蠍子號講過自己朋友的故事:

朋友剛帶女兒在歐洲玩了10天,朋友圈分享了不少旅途美照,讓人好不羨慕。

可回來後,朋友卻很苦惱。

原因是女兒最近要不像一隻軟體動物似的癱在沙發上刷手機,要不就像和尚唸經一樣在家裏四處遊蕩,嘴裏反覆唸叨着“好無聊”、“不如死了算了”。

怎麼會這樣呢?

心理學家譚博文的一項研究顯示:

沉迷於即時滿足的人,大腦皮質層會更薄,會更容易出現挫敗感和空虛感。

消費型快樂最隱蔽的危害,就在於它會像溫水煮青蛙般推高孩子的快樂閾值。

當孩子習慣了旅途中的精彩紛呈、遊戲中“氪金就變強”的即時反饋、拆盲盒時轉瞬即逝的驚喜刺激,大腦就會逐漸適應這種高強度的快樂刺激,再也感受不到平淡生活中的快樂。

更可怕的是,如果繼續沉迷下去,孩子很有可能會變成情感黑洞。

看主播@戒社時,曾有一個讓我印象深刻的投稿:

投稿人是一個男孩,上高中前成績還算不錯,可進入高中後,成績卻開始一落千丈。

高考後,成績不理想的他便被父母安排着出國留學。

到了國外,男孩卻迷上了打遊戲,課也不去上了,不久後,就被學校勸退了。

可男孩不但沒有悔悟,反而拿着父母給的學費回國租了個房,繼續窩着打遊戲,同時,男孩還在遊戲裏充值了十幾萬元。

事情敗露後,父母沒有責怪他,而是積極尋求解決辦法,最後想辦法給他安排了工作。

然而,男孩並沒有收手,還在繼續借錢給遊戲充值。

直到後來,男孩的媽媽得了癌症。

男孩卻對此表現得十分冷漠,只覺得正好沒人管自己打遊戲的事情了。

媽媽去世後,男孩也沒有感到悲傷或是悔恨,反而很慶幸,媽媽生前買過一份保險,受益人是自己。

而如今,媽媽“正巧”去世了,賠償的10萬元剛好能填上自己網貸的口子。

這一刻,直播間沸騰了。

網友們紛紛站出來,指責投稿人的冷血和無恥。

事實上,消費型快樂的獲取,就像是一個陷阱。

如果孩子想要一直獲得快感,就需要不斷加強刺激的程度。在這種逐漸升級的刺激下,孩子就會變得越來越麻木、空洞。

這時的他,再也看不到生活的真相,聽不見父母的哭聲了。

快樂的真正意義

不是被動接受,而是主動創造

哲學家亞里士多德曾說:“在追求快樂上,和動物相比,人追求的快樂應該更高級和偉大。”

而和消費型快樂相對的,是輸出型快樂。

獲得它的過程雖然相對漫長、辛苦,但由此體驗到的快樂卻是充實而長久的,能讓孩子更加自信、陽光。

那麼,如何幫助孩子獲得輸出型快樂,戒斷消費型快樂呢?三個建議送給你。

1. 從“旁觀者”到“參與者”:讓孩子成爲生活的主角

把“打卡式旅遊”換成由孩子負責旅行中的一個環節,比如:

5歲左右的孩子可以查地圖選一個想去的公園,8歲左右的孩子可以計算交通費用和零食預算,12歲左右孩子可以設計當天的活動流程……

把刷短視頻換成全家人分工一起寫劇本、拍視頻,比如:

可以根據家庭成員的年齡和能力分配任務,由孩子主導內容方向,再用接龍的方式創作劇本——爸爸寫第一句,孩子接第二句,媽媽補充動作細節。最後,進行拍攝,並剪輯上傳。

這樣一來,不僅能鍛鍊孩子的思維能力和創造能力,也能讓他們在日後面對枯燥任務時,擁有更強的心理耐受力。

2. 從“消費者”到“創造者”:給孩子表達的空間

享受消費型快樂的過程中,孩子大多數時候只是被動的接收;

而輸出型快樂,則來自於孩子自身的投入和創造。

比如:

進行舊物改造:用快遞盒做收納盒,將飲料瓶改造成小花盆,把舊T恤縫成布偶,或是給磨損的鞋子畫上新圖案。

寫觀察日記:日記不一定是文字,也可以是畫畫、拍照、錄音等,用來記錄家裏寵物的成長、植物的變化,甚至是爸爸今天發脾氣的樣子。

做廚房小實驗:和父母一起烤餅乾時,嘗試自己設計造型;用水果榨果汁時,搭配不同口味記錄“最佳配方”等。

這一類創造,雖然需要一定的時間、精力和耐心,可一旦完成,孩子就會體驗到前所未有的成就感和滿足感。

3. 從“個人享受”到“他人連接”:在付出中找到價值

積極心理學告訴我們,深層次的、能帶來持續幸福感的快樂,通常是滿足了我們內心深處的三種基本需求,分別是勝任需求、自我需求和歸屬需求。

而和他人連接,就能很好地滿足孩子歸屬需求。

比如:

- 給奶奶捶捶背,幫爺爺澆澆花;

- 和同學一起完成小組任務;

- 體驗“社區一日小管家”;

- 報名參與官方舉辦的志願者活動……

在一次次的分享、互助、陪伴裏,孩子會明白,真實的快樂從不是孤島,而是人與人之間搭起的橋。

看過這樣一種說法:人生之路,分爲寬門和窄門。

寬門,就是簡單模式,先甜後苦。窄門,則是困難模式,先苦後甜。

消費型快樂就是簡單模式,但留給孩子的,卻是無止境的慾望和混混沌沌的空虛;輸出型快樂則是困難模式,但最終回報給孩子的,是一個更加理智、強大的自己。

永遠記住,不要讓那些唾手可得的快樂,拖垮孩子的人生。

點個贊吧,與所有父母共勉。