最近由黃軒、李庚希、白宇帆主演的懸疑犯罪劇《命懸一生》大家看了嗎?

這部劇,重點描繪了大量存在卻總被人忽視的底層羣體。

而在這個龐大的羣體中,就有這樣兩個出身類似,結局卻大相徑庭的女孩:

一個女孩名叫吳細妹,是典型的“好女孩”,她聽話、順從。

然而,她卻早早被親戚嫁給了村裏家暴的老男人,殺夫逃離後,又遇人不淑,與小混混在一起,人生一步錯步步錯,最終鋃鐺入獄;

另一個女孩田寶珍,則是一個標準的“壞女人”,野心勃勃、嫌貧愛富。

可這樣的她,最終卻成功走出了貧窮的山村,實現了出國留學的夢想,成爲了一家美術館的主理人。

作爲一名母親,看到這樣慘烈的對比,我只覺得觸目驚心。

生活中,不少父母都在努力把女孩往“好女孩”的方向去培養,要她們乖巧,要她們柔順。

卻沒有意識到:

爲人父母,若想讓女孩在這個複雜多變的世界平安喜樂地度過一生,最該做的不是規訓,而是培養她們的主體性。

允許女兒不乖

養出她的思想主體性

劇中的吳細妹無疑是一個可憐的女孩:

她自幼喪父,迫於生計,母親帶着弟弟改嫁了,只留下一句“細妹乖,要聽話”,便將她交給了二舅一家。

而這句“要聽話”,也成了細妹悲劇一生的源頭。

母親在時,她聽母親的話,可母親卻再也沒有回來看過她;

後來,她又聽二舅媽的話,即使對方爲了彩禮錢將她賣給了村裏熱衷家暴,且比她大很多的郭阿弟;

甚至當她被打得遍體鱗傷,忍無可忍時,她還在聽話,聽着年邁的奶奶對她說:

“聽話,等以後有個孩子了,日子也就慢慢穩定下來了。”

可最終,“聽話”的細妹沒能等來屬於她的好日子。

反而等來了痛苦的強姦——

一天夜裏,郭阿弟爲了延續香火,居然找自己的親戚阿威,與他合夥強暴了細妹,只爲借種生子。

而且他還說,如果這次沒能懷孕的話,還會有下一次。

“乖,要聽話”看似省心,實則卻是在一點點剝奪女孩說不的權利和勇氣。

而一個從小被訓練得順從的女孩,長大後也很難在關係中設立邊界。

面對不公時,她腦海中首先響起的永遠是外界“要懂事”的規訓,而非自己內心的聲音。這無異於親手磨去她自我保護的爪牙,再將她推入充滿荊棘的世界。

之前,兩屆高考狀元劉丁寧的一段採訪視頻曾引發了全網熱議。

2013年,從小就是學霸的劉丁寧以668分的好成績被香港大學以72萬全額獎學金錄取。

然而,僅入讀一個月後,她就毅然決定放棄獎學金,從港大退學。

當時,人人都覺得不理解。

後來劉丁寧才道出原因,原來,港大並非她自己心中所願,只是爲了滿足家人的期待。

可進入港大後,她卻感到萬分痛苦。

第二年,她又以666分的成績再度奪魁,成功考入北大中文系。

可誰知,在北大,她卻遭遇了嚴重的校園霸凌,她說:“你去追求溫良恭儉讓,但是別人對你是坑蒙拐騙偷。”

經歷了這些後,有人質疑劉丁寧是高分低能。

但看了她的採訪,我才明白,這一切其實都源自於這個女孩從小受到的教育。

一直以來,父母都只會教她乖巧懂事。

和同學有矛盾時,父母的第一反應永遠是命令她讓着點別人;

即便被欺負了,也是勸她要包容理解。

以至於劉丁寧和無數個長期被要求“聽話”的女孩一樣:

學不會拒絕不合理的要求,不懂得捍衛自己的邊界,最終,成爲任人拿捏的 “軟柿子”。

事實上,與其讓女兒在“要聽話”的規訓中失去鋒芒,不如放手讓她試錯,培養她的主體性。

畢竟,一個不會因他人評價而委屈討好的女孩,纔不會輕易被他人左右,才能長出屬於自己的鎧甲,過好這一生。

跳出他人評價

培養女兒的社交主體性

和吳細妹相比,電視劇裏的田寶珍出場時同樣是一手爛牌。

家境貧寒,父母只想讓她早早嫁人。

然而,寶珍卻天生自帶反骨,她拒絕被安排的婚事,和青梅竹馬的戀人徐慶利出走,來到城市裏打工。

到了大城市,寶珍不斷提升自己,抓住每一個眼前的機會。

而徐慶利,卻一直在原地踏步、不思進取。

意識到兩人的差距後,寶珍決定分手,嫁給新認識的富二代。

徐慶利眼看寶珍鐵了心要離開,便開始給她扣帽子,指責她“學壞了”。

還搬出寶珍過失的媽媽,說:“你媽媽是那麼得體的女人,你變成這樣了?你媽知道了會怎麼想?”

對此,寶珍冷笑一聲:

“她會爲我高興,高興我沒有走她的老路,沒有一輩子困在一個好字裏面當牛做馬,操勞一大家子,怨不了恨不了,嘮叨兩句就變成了怨婦。”

這一段,堪稱寶珍的高光時刻。

同樣,也給了家有女兒的父母一個養育的範本。

心理專家李玫瑾指出:

很多家庭都努力把女孩子往大家閨秀的方向去培養。

可是溫柔的女孩子,一旦遇到惡勢力,就完全沒有自我保護能力,因爲她小時候受到的教育都是特別文明禮貌的,克己守禮的。

多少女孩,一生都被困在一個“好”字裏面,在人際關係中委曲求全,喫盡苦頭。

作家三毛就有過類似的經歷。

在《西風不識相》中,她敘述了自己第一次出國留學的遭遇:

爲了給舍友留下一個好印象,三毛經常主動幫舍友做事,搶着掃地、擦桌子、整理內務。

擔心別人說自己小氣,連自己的衣物,也任由同學穿着、使用。

然而,室友們卻喫準了這一點,把三毛的友善和忍讓當作理所當然,肆意支使三毛爲她們服務。

一天,寢室的同學擠到三毛牀上喝酒被院長髮現,室友將罪責推在三毛身上。

三毛心寒至極,當場選擇反擊。

可沒想到,從那以後,室友對她的態度反而柔和了很多。

事實上,若一個女孩總是爲了迎合他人的評價而活,就等於親手將命運的繩索交到他人手裏,最終只會任人拿捏,耗盡自己的光芒。

而真正的清醒,其實是學會把外界的聲音 “降噪”,專注自己內心的需求。

只有這樣,纔會吸引那些欣賞女孩本真的、同頻共振的夥伴。

而非那些只會消耗她、企圖在她身上吸血的寄生蟲。

提升自我價值

養出女兒的人生主體性

劇中的田寶珍給我留下最深刻的印象之一,就是愛看書、愛學習。

她和徐慶利的開始,便是文化程度不高的她向徐慶利借書看;

後來,兩人來到城市裏,當徐慶利每天下班後和工友喫喝玩樂、喝酒嫖娼時,寶珍總是一個人窩在寢室裏讀書、做題;

甚至和徐慶利分手時,寶珍手裏抱着的都是兩本書。

也正因如此,寶珍才能考上大專。

最後,出國留學,在大城市裏站穩腳跟。

要知道,對女孩而言,自我成長從不是階段性的任務,而是貫穿一生的必修課。

很多女孩總會在人生的某個階段陷入“安穩就好”的誤區,或是因家庭,或是因關係的緣故停下提升的腳步。

卻忘了,人生的底氣從不是靠他人賦予,而是自己掙來的。

停止成長的瞬間,就是失去主動權的開始。

停滯的每一步,都可能讓自己的人生陷入未知的困境。

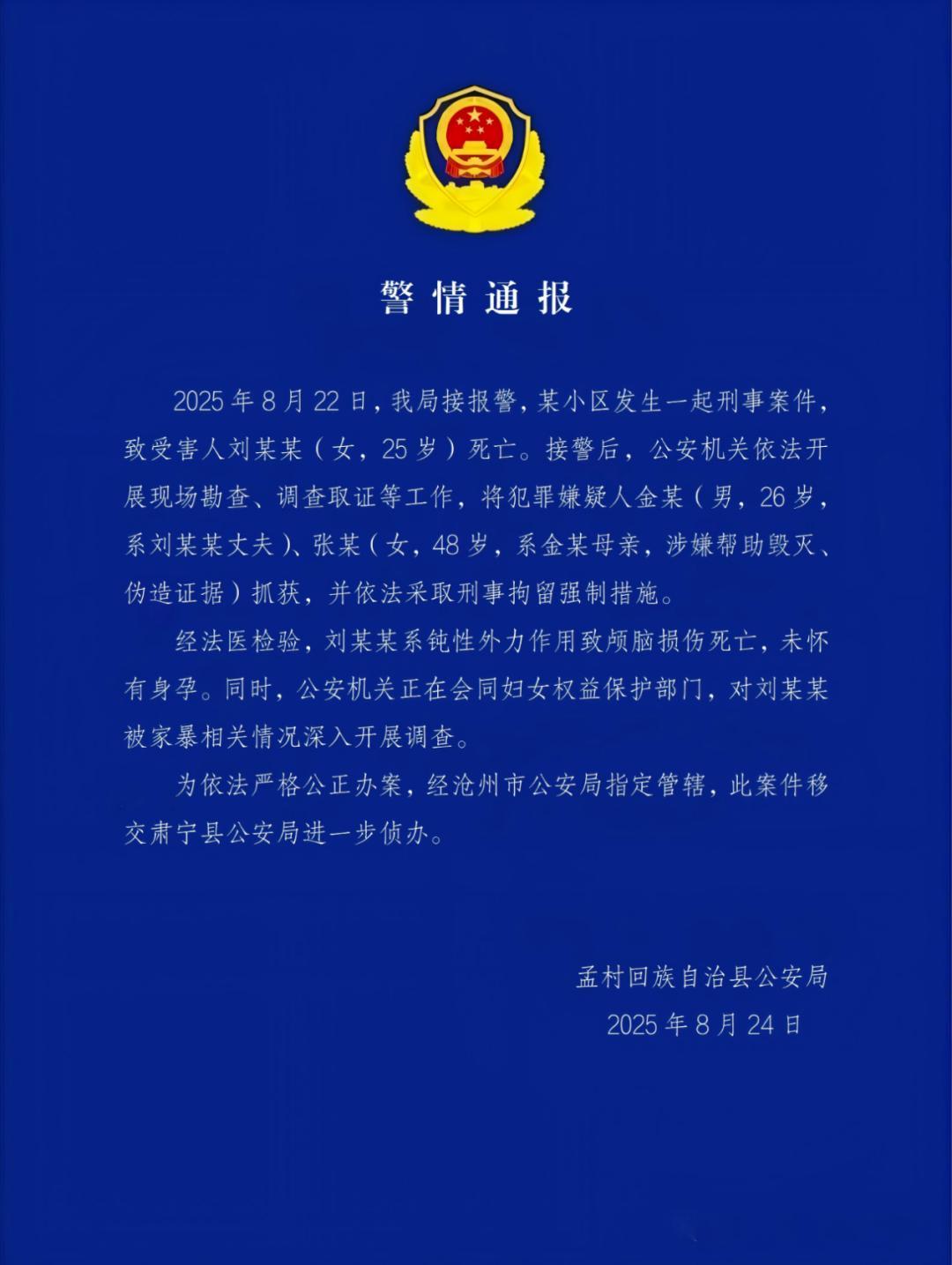

還記得前段時間河北那個被家暴致死的25歲女生小劉嗎?

在這個新聞中,最讓我感到耿耿於懷的一點就是高考後,小劉原本可以讀本科。

但爲了繼續跟當時的戀人後來將她家暴致死的伴侶金某在一起,她最終選擇降分報考併入讀了石家莊政法職業學院。

在我看來,這正是她悲劇的起源。

所以,家有女孩的父母,一定要反覆跟女兒強調這一點:

真正的安全感,永遠源於自身的價值。

只有當你通過讀書、實踐和思考,不斷淬鍊能力、開闊眼界後,你纔會發現自己擁有了選擇的底氣。

你將不再是被動地接受生活的篩選,而能主動塑造自己的人生軌跡。

正因有了這份底氣,你才能在任何關係中都保有獨立的姿態,無需依附他人。

要知道,任何時候,與其追逐一束光,都不如自己成爲太陽。

看完這部劇後,網上很多人評價吳細妹和田寶珍是“好女孩得到名聲,壞女孩得到一切”。

但在我眼中,這兩個起點相似的女孩最大的區別不是好與壞,而是有沒有主體性。

一個有主體性的女孩,自然能夠選擇抗爭,不因爲他人的評價而停下前進的腳步;

沒有主體性的女孩,則只能順從妥協,最終深陷生活的泥潭。

很多時候,養育一個擁有強大主體性的女孩絕非偶然。

而是一場需要父母傾注心力與智慧的修行。

而這場教育的終極目標,不是將她雕琢成一件符合世俗標準的完美作品,而是守護她內在的生命力,讓她能響亮地發出自己的聲音。

請相信,當我們親手拆除了那些無形的圍牆,她終將成長爲自己人生的掌舵者,在廣闊的世界裏,活出獨一無二的精彩。