前段時間,我在網上刷到一條引人深思的視頻。

視頻裏的主人公是一位在學校附近開服裝店的店主,可開店這段時間,一羣孩子的言行舉止卻讓她屢屢大跌眼鏡。

她在視頻裏講述了兩件讓她難以釋懷的事:

第一件發生在國慶期間,兩個初中生模樣的小女孩走進店裏閒逛,一開口就滿是網絡爛梗,語氣裏滿是不屑。

瞥見衣架上的衣服,她們撇着嘴嗤道:“狗都不穿”;

瞧見其他客人手裏拿的瑞幸咖啡,又皺着眉嫌惡地說:“狗都不喝”;

店員熱情上前推薦款式,她們更是毫不客氣地懟了句:“太唐了吧”。

這裏的“唐”,是網絡上對“唐氏綜合症”的惡意簡稱,常被用來嘲諷他人幼稚、愚蠢、不正常等。

如果說這件事讓店主滿心無奈,那另一件事,便只剩憤怒了。

某天放學時分,幾個三四年級的小學生打鬧着路過店門口,其中一個小男孩突然指着不遠處的店主,擠眉弄眼地笑着說:“我就喜歡這種少婦,特有味道”。

話音剛落,他就和同伴們一起肆無忌憚地狂笑起來,絲毫沒察覺這話有多不妥。

或許在有些人嚴重,孩子說爛梗、開黃腔只是 “童言無忌”,沒必要上綱上線。

但實際上,他們未曾意識到,這種看似無心的言語習慣,正悄悄將那些“嘴賤”的孩子推向社交的邊緣。

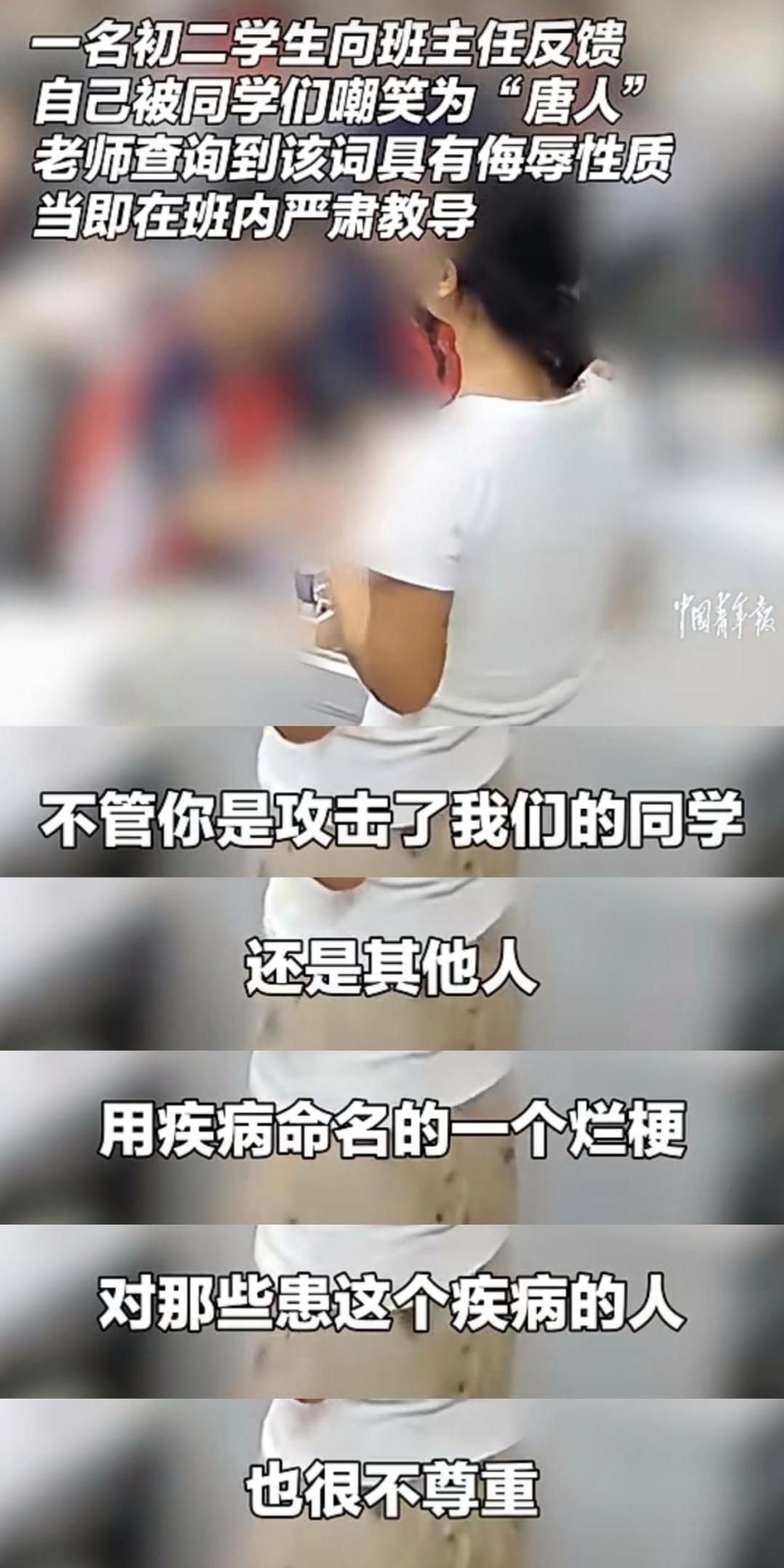

之前,網上流傳過一則班主任在課堂上怒斥學生的視頻。

事情的起因,是班裏的一個孩子向老師傾訴,有同學總是追着他喊“唐人”。

一開始,班主任還不明白“唐人”是什麼意思,搜了一下才發現,這竟然是一個用來嘲諷他人的稱呼。

這一稱呼,不僅不尊重患病人士,還傷害了同學的感情。

對此,班主任感到既震驚又憤怒。

在之後的德育課上,她神情嚴肅地告訴自己的學生:

“人有三不笑,不笑天災,不笑人禍,不笑疾病。

我們不能拿疾病當作笑料,更不能用它去攻擊他人。

不管你是攻擊同學,還是攻擊任何人,用疾病來製造爛梗,本質上就是一種語言暴力,更是對患病羣體的極大不尊重。”

如今,不少孩子把滿嘴爛梗當 “潮流”,以爲踩着網絡熱詞就是個性。

卻沒意識到,這些帶着嘲諷、冷漠的表達,其實正在悄悄割裂他們的社交。

我朋友是初中班主任,最近總跟我念叨班裏一個男孩小林。

這孩子腦子靈光,每次月考都穩居年級前三,可班裏沒幾個同學願意和他多說一句話,連小組作業分組時,大家都默契地繞開他。

朋友起初以爲是同學嫉妒他成績好,直到觀察了幾次才發現癥結:

小林太愛用爛梗 “噎人”,還以爲自己很幽默。

小組長提醒他做值日,他肩膀一聳,模仿着某段流行的配音,拖長了調子說:

“就不做,如何呢?又能怎?”

直接把認真負責的小組長噎得說不出話來。

同桌忍無可忍,控訴他未經允許亂動自己的塗改帶,並威脅要告老師。

小林非但不道歉,反而輕飄飄地回了一句:

“呵呵,0人在意。”

同桌當場氣紅了眼眶。

就連有同學虛心向他請教數學題,他也不會好好回答,而是故作高深地玩起梗:

“因爲善。”

這沒頭沒腦的三個字,瞬間澆滅了同學求知的熱情,也堵上了所有可能展開的友好對話。

有一回,開完家長會,小林的媽媽還特意跑過來問朋友:

“老師,爲什麼我家孩子學習挺優秀的,可打籃球卻沒人願意和他一組?他是不是被校園霸凌了?”

事實上,孩子的世界也有其樸素的規則。

那些不分場合、不顧他人感受的“玩梗”與“嘴賤”,在同伴看來並非幽默,而是滿滿的冒犯與不尊重。

而這種負面印象一旦固化,就極易導致孩子被羣體孤立。

網上曾有個扎心的話題:“作爲老師,什麼情況下你會放棄一個學生?”

在衆多回復裏,有這樣幾個答案讓人看了心裏發沉。

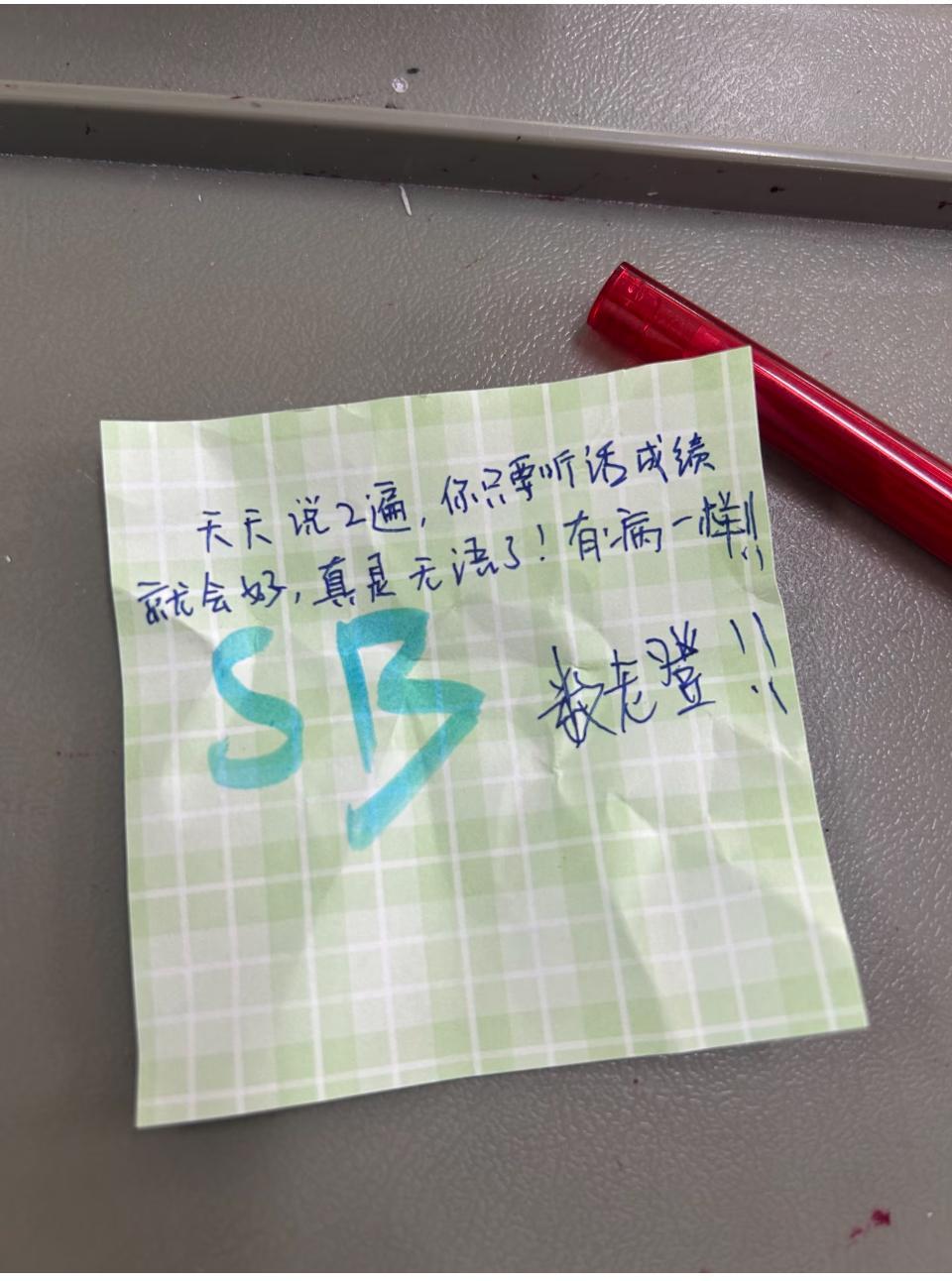

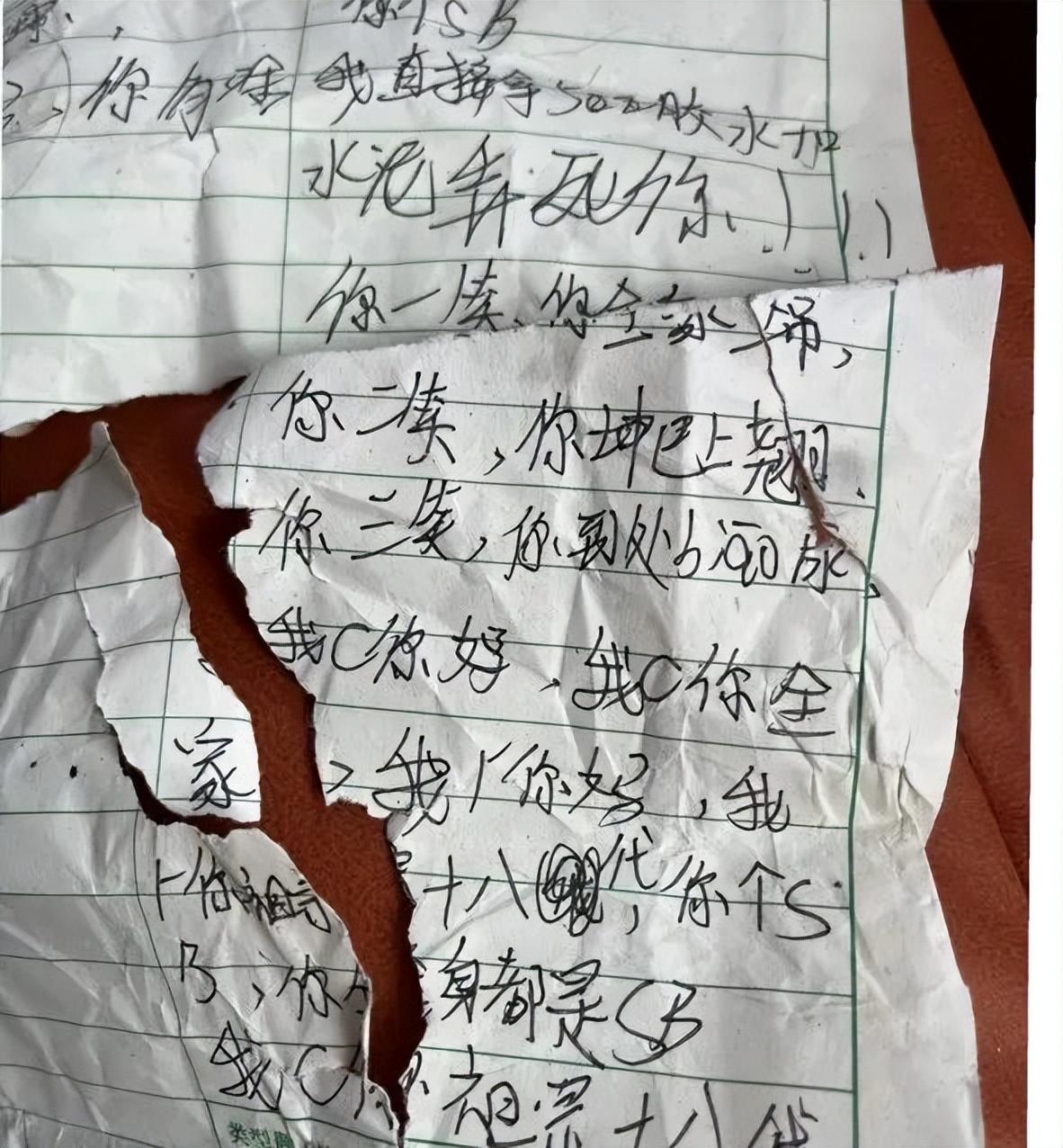

有位老師每天兢兢業業,絞盡腦汁幫學生提升成績,可翻開學生交來的作業時,卻在本子裏發現一張刺眼的小紙條,上面赫然寫着 “有病一樣”、“老登”,字字帶着惡意。

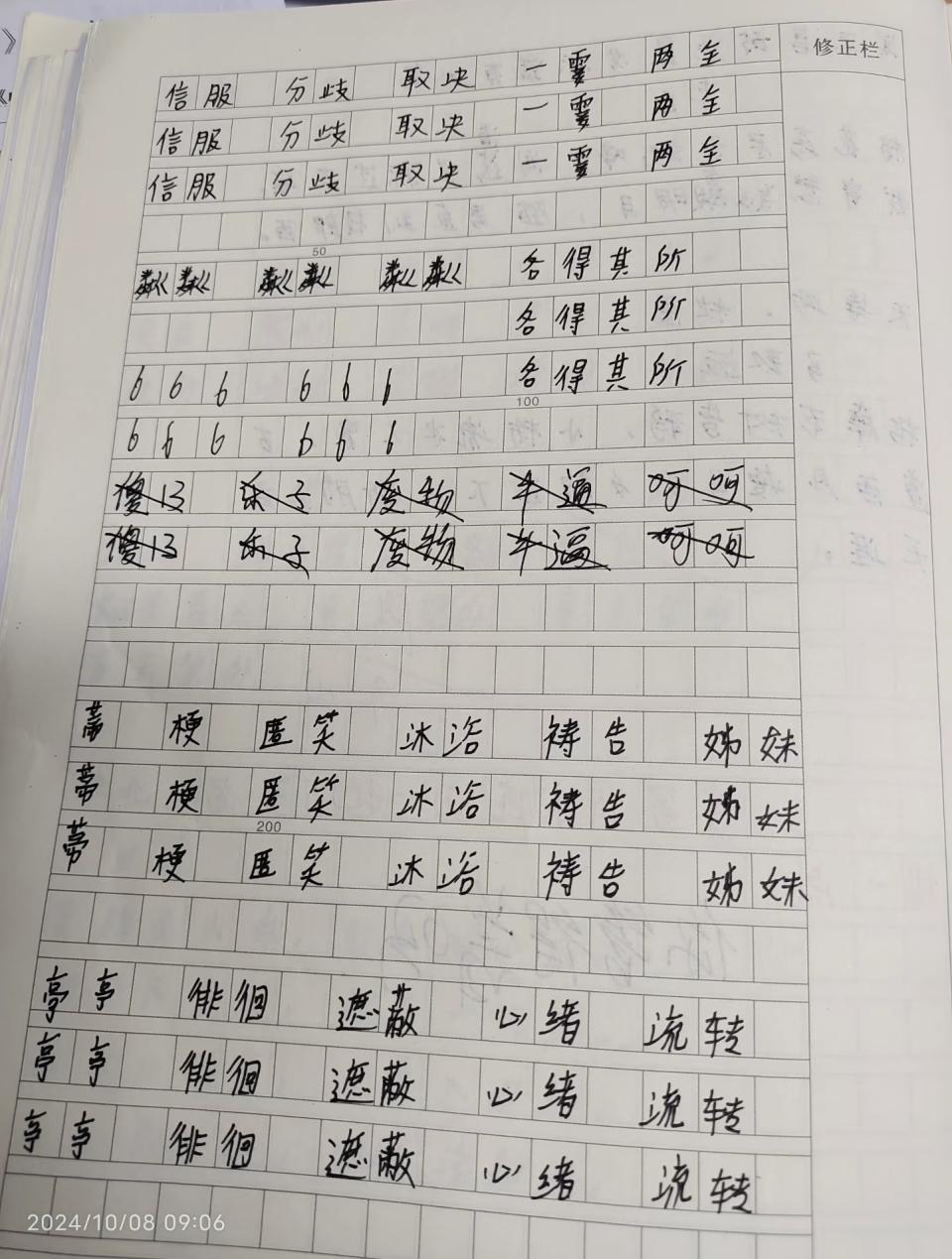

還有學生寫作業敷衍了事,通篇夾雜着 “666”“樂子” 之類的爛梗,字跡更是潦草粘連。

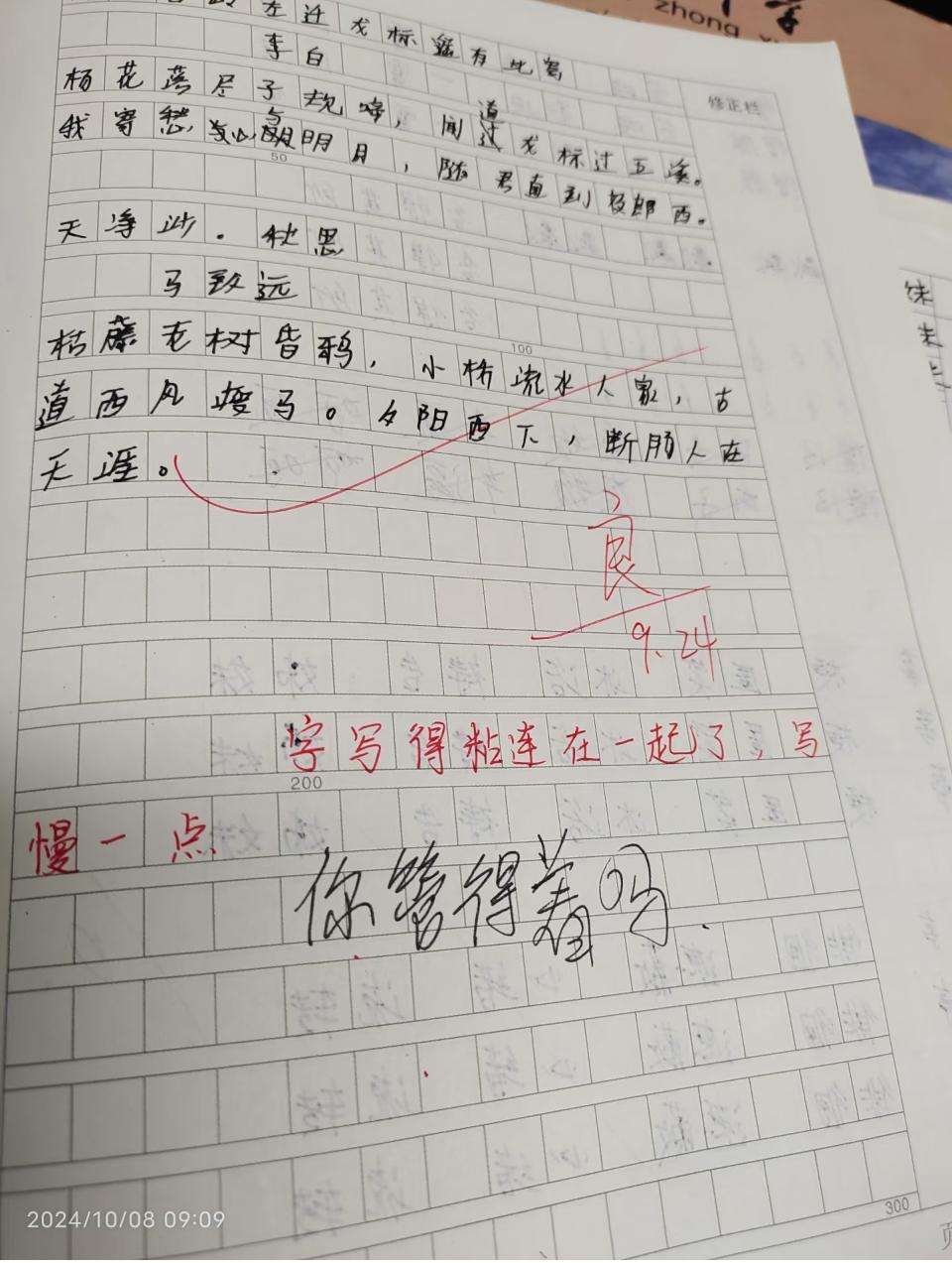

老師壓下心頭的無奈,溫和提醒:“字寫得太亂了,放慢點速度,寫工整些。” 沒想到學生頭也不抬,硬邦邦地懟回來:“你管得着嗎?”

更讓人心寒的是,一位老師發現學生上課走神,便讓她起來回答問題。

學生答得一塌糊塗,老師便讓她站着聽講,沒想到學生竟當場在草稿紙上寫起“小作文”,用不堪的髒話與黃腔肆意侮辱老師。

老師怎麼也沒想到,這般惡毒的言語,竟出自平時看起來如此乖巧文靜的孩子之口。

生活中,不少父母的目光總是過度聚焦於孩子的分數,彷彿成績單上的數字就是教育的全部。

總覺得學習好就夠了,認爲說話方式、待人接物等軟實力都可以往後放一放。

於是,當孩子口出惡言、習慣性玩爛梗時,家長們總是以“童言無忌”、“開個玩笑”當藉口,輕描淡寫地放過。

殊不知,這種持續的言語攻擊,正在悄然消耗老師的熱情與耐心。

當諄諄教誨換來的盡是嘲諷時,再負責任的老師也會感到心寒與無力,最終放棄管教。

而對孩子而言,他失去的不僅是學業上的指引,更在人格塑造的關鍵期,喪失了辨別是非、學會共情的寶貴機會。

還記得電視劇《武林外傳》中的莫小貝嗎?

有一回,莫小貝和佟湘玉吵架,客棧的衆人想跟她講道理,卻反被小貝一一數落了一番,而且光挑對方的痛處說。

經歷了一些事情後,小貝才意識到自己的錯誤,向佟湘玉道歉,說自己再也不調皮了。

佟湘玉則摸着她的頭,告訴她:

“調皮沒有關係,但是絕對不能傷害疼愛你的人。

雖然說童言無忌,一次兩次可以,三次四次人家就要寒心了,五次六次人家就要說這個娃心地不好,也不值得我們大家對她好。”

的確,良言暖心,惡語傷人。

學習好,從來都不是講話難聽的免罪符。

總是口出惡言,只會引發一些列不好的連鎖反應,最後反噬到孩子自己身上,使他的人生路越走越窄。

堪薩斯大學的一項研究指出,高質量對話的能力是構建積極人際關係的核心。

生活中,我們不難發現,一個會說話的孩子,言語間帶着溫暖與尊重,自然能吸引到不少貴人,前路越走越寬。

反之,一個嘴毒的孩子,言語帶刺,句句傷人於無形,只會使人心生厭煩,唯恐避之不及。

那麼,作爲父母,我們該如何引導孩子,讓他們少用爛梗、好好說話呢?

1. 立家規,劃定語言“紅線”

閨蜜的女兒甜甜是我們朋友圈裏公認的嘴巴甜、會說話,經常三言兩語就將大人們哄得喜笑顏開。

不僅如此,甜甜還特別能共情別人,身邊總是圍繞着一大堆小夥伴。

於是,我特意找到閨蜜“取經”,她告訴我:

幾年前,自己和女兒制定了一份“語言文明公約”,其中有這樣幾條,讓我覺得頗具參考價值。

比如:

課堂上禁止打斷他人發言;

不用“擺爛”、“躺平”等消極梗;

公共場合中,不許調侃他人外貌或職業,禁用“普信”、“絕絕子” 等誇張化網絡詞;

家庭聚會中,需使用禮貌稱謂,不能拿長輩或同輩開玩笑等等。

很多時候,規矩培養習慣,習慣塑造性格,而性格決定命運。

有些事,你不教給孩子,一輩子都不會有人告訴他。

2. 打造優質信息環境,切斷爛梗傳播鏈

華東師範大學的一項調查顯示:

每天接觸優質圖文或紀錄片1小時以上的孩子,爛梗使用頻率比沉迷短視頻的孩子低65%,且詞彙豐富度高38%。

因此,父母一定要做好孩子信息的“守門人”,多讓他們接收優質信息:

首先,所有視頻、社交類 APP1(如抖音、快手、小紅書)必須開啓青少年模式,並設置獨立密碼避免孩子自行關閉;

其次,我們提前幫孩子篩選一些可看的內容類型。

比如,紀錄片可以選《如果歷史是一羣喵》、《微觀小世界》等;兒童節目可以選《大風車》《智慧樹》等;短視頻賬號關注“李永樂老師(兒童版)”、“科學實驗小達人”等,避免孩子隨機刷到無營養內容。

3. 引導孩子表達,升級語言“工具箱”

有句話說得好,語言是思維的外衣。

所以,上學期開始,我就會有意識帶兒子一起玩“詞彙銀行”的遊戲。

當兒子說“我好emo”時,我會引導他用 “沮喪”、“失落”、“悵然” 等詞描述具體感受;

出門旅行看到美景時,我會鼓勵他用學到的“層林盡染”、“波光粼粼”等替代“6”、“我勒個豆”等。

一段時間後,兒子的老師告訴我,兒子現在寫作文的語言豐富多了,還總能準確使用一些高級詞彙。

我也驚喜地發現,過去遇到不滿只會說“離了個大譜”、“拴Q”的兒子,現在能準確表達:

“你未經同意進入我的房間,讓我感到被冒犯和失望。”

這樣的表達不僅清晰傳達了情緒,也避免了親子之間不必要的衝突。

林語堂的《說話的藝術》中,有這麼一句話:“懂得修飾自己言辭的人,其實,越活越有出息。”

恰到好處的表達,其實是一把讓自己被理解、被接納的鑰匙。

當孩子長大後會發現,課堂上有條理的發言能獲得更多認可,職場中得體的溝通能減少協作成本,生活裏溫暖的話語也能拉近很多親密關係。

所以,教會孩子好好說話,拒絕爛梗,就是爲他裝備了一件行走世界的鎧甲。