最近在網上看到這樣一則新聞:

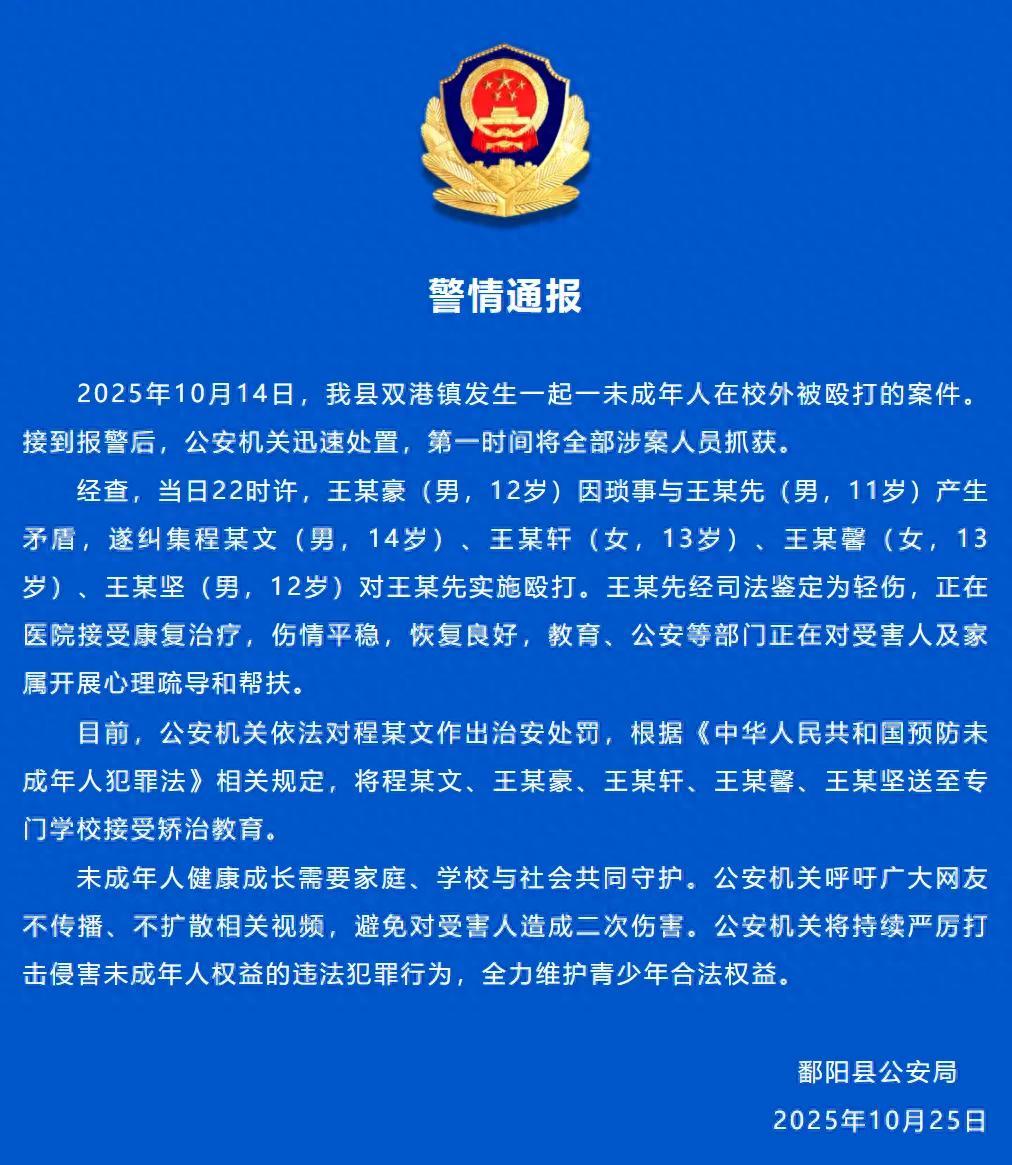

10月14日晚上10點左右,江西省上饒市,12歲的男孩王某和另一個11歲的男孩小先發生了矛盾。

事後,王某越想越氣,竟召集了四個“朋友”,將小先痛打了一頓。

而最終,小先被鑑定爲輕傷。

打人的孩子們,也被送到了專門學校接受矯治教育。

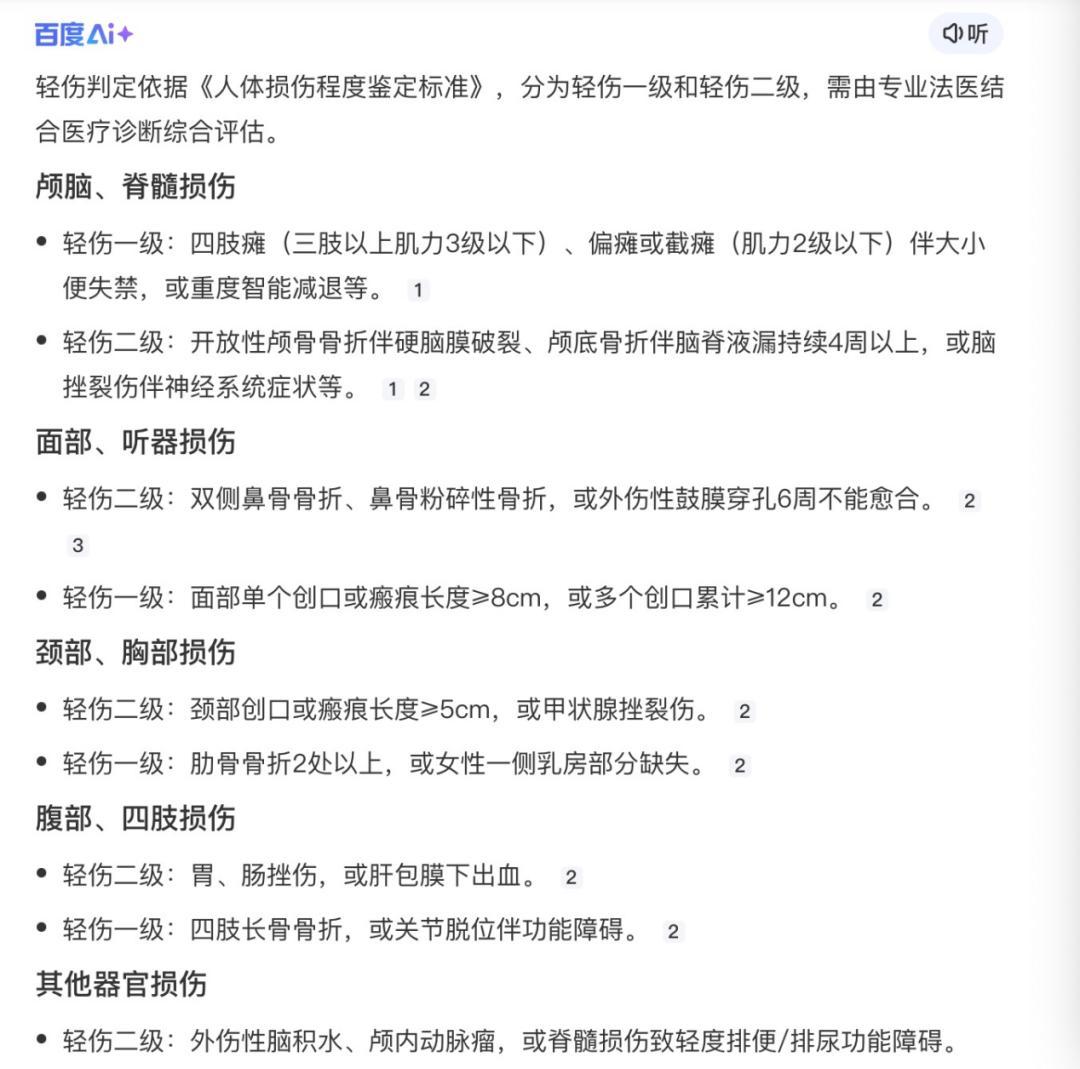

看到“輕傷”二字,你或許會鬆一口氣,以爲不過是孩子間的打鬧。

但真相是,法律意義上的“輕傷”,遠比我們想象中嚴重。

根據《人體損傷程度鑑定標準》,輕傷包括顱腦損傷、脊髓損傷,甚至可能是四肢癱瘓、肋骨骨折兩處以上、面部單個創口長度大於8釐米等。

即便是輕傷二級,也意味着雙側鼻骨骨折、胃腸挫傷等嚴重後果。

很難想象,造成這樣傷害的,竟是一羣只有十幾歲的孩子們。

更令人心驚的是,參與這次圍毆的四個孩子中,竟然還有兩名13歲的女孩。

在我們的傳統認知中,同學之間有摩擦,往往是男生跟男生起衝突,女生跟女生鬧矛盾。

但這起案件裏,本該更在意溫和、友善的女孩們,卻主動加入了霸凌團體,對着同齡男孩下狠手。

意識到這一點後,我感覺像有根刺紮在了心裏。

作爲家有女兒的媽媽,我太清楚青春期女孩對“圈子”的依賴了:她們害怕被孤立,渴望被認可,很多時候,甚至會爲了 “融入羣體”,模糊自己的是非觀。

而劣質的圈子就像是火坑。

一旦踏進去,女孩的價值觀、行爲邊界、甚至人生軌跡,都可能被徹底帶偏。

英國劍橋大學教授卡蘿爾·吉利根研究發現:

關係,在女孩的社交發展中往往扮演着極其重要的角色。

與男孩相比,女孩更傾向於將被孤立視爲“危險”。

所以,“做不成朋友”這件事,會讓大多數女孩感到恐慌。而爲了避免孤身一人,她們甚至願意傾盡所有。

其中,自然也包括和朋友一起作惡。

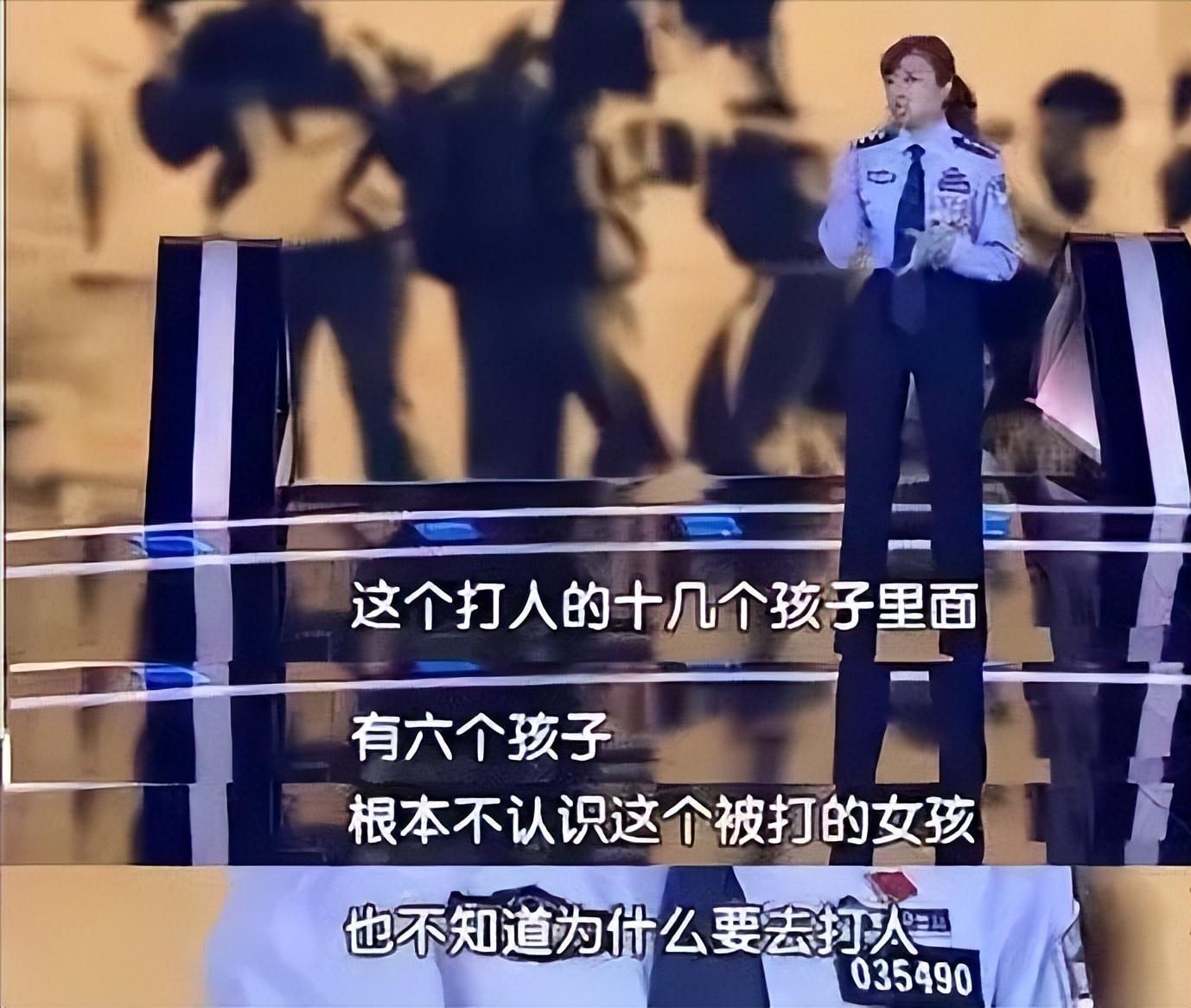

警官齊豔豔曾在《我是解說家》中分享過一起校園霸凌案。

在這起事件中,最讓齊豔豔感到不可思議的一點是:

在參與霸凌的10幾個孩子中,有6個孩子壓根兒就不認識被打的女孩,也不知道爲什麼要打她,僅僅是出於朋友義氣就對一個陌生人拳打腳踢。

這些孩子,因害怕被孤立,便將融入某個小團體視爲青春期的全部。

爲了換取一張所謂的“入場券”,不惜成爲霸凌的幫兇。

殊不知,這種靠迎合得來的圈子,從來都不是真正的港灣,而用傷害他人換來的合羣,也終將反噬自身。

還記得翟雲瑤案嗎?

她家境優渥,小小年紀就去了美國留學。

到了美國後,便迅速組建了以自己爲中心的小團體。

這個小團體屢屢因小事欺負其他同學,而其中被霸凌最嚴重的,還要屬一個叫劉逸然的女孩。

有一回,翟雲瑤等人把劉逸然帶到了附近的公園。

在那裏,她們剝光了她的衣服,用高跟鞋踢她,打了她幾百個耳光,用菸頭燙她的上半身,還強迫她喫自己的頭髮和地上的沙子。

而這整個折磨過程,竟然持續了5個小時。

事後,撿回一條命的劉逸然選擇了報警。

一開始,小團伙幾人還拒不認罪,翟雲瑤甚至高高在上地放話自己只挑中國人打,美國人根本管不着。

可她們不知道,在加州,折磨罪名一旦成立,可能會面臨終身監禁。

而最終的宣判,也是狠狠地打了她們的臉:

翟雲瑤和她的朋友楊雨涵、章鑫磊分別獲刑13年、10年和6年。

有的女孩總以爲“跟着大家走”就不會錯,卻沒意識到劣質朋友圈的“合羣”從來都是陷阱:要你用荒廢學業換“同頻”,用滿口謊言換“信任”,用放棄底線換“位置”。

就這樣,一點點把人生的地基挖空,輕則丟了學業和口碑,重則撞進規則的紅線。

前段時間,網飛出品了一部新劇《回魂計》,該劇以詐騙綁架案爲背景,講述兩位母親爲受難女兒展開復仇的故事。

其中一個情節卻看得我坐立難安:

這部劇裏最無辜但卻下場最悽慘的,莫過於女孩欣怡。

欣怡家境貧寒,懂事的她想通過做暑期工的方式補貼家用,於是聽了閨蜜真真的話,來到了東南亞。

可沒想到,卻掉入了電詐園區的狼窩。

在這裏,欣怡遭受了非人的虐待,被關禁閉、被毆打、被電擊。

好不容易有了一次逃跑的機會,善良的欣怡卻不肯獨自逃離,而是堅持要帶上自己的兩個朋友。

結果,三人被園區發現。

欣怡被關進狗籠,刀戳、錘擊、斧砍……最後,因感染痛苦死去。

善良的她,至死也不知道——

她的朋友真真並非受害者,而是悲劇的始作俑者。

一開始,真真就是電詐園區老闆的馬仔之一,利用自己網紅的身份騙人,甚至連自己的閨蜜也不放過。

真相揭曉的那一刻,作爲母親的我,只覺得不寒而慄:

許多女孩天生善良,她們以一顆純真之心去擁抱世界。

所以總以爲,只要自己付出的真誠,必定能換來同等的善意。

然而,人心的複雜遠超她們的想象,那份看似親密的友情,背後可能藏着利用、嫉妒甚至更深的惡意。

當我們的女孩毫無防備地走向那樣的“朋友”,就像一隻純白的羔羊,步入了看不見的獵場。

之前,在澎湃新聞上,我就看到過這樣一個真實的故事:

少女小婷,從小性格內向。

進入青春期後,有些逆反的她跟父母的關係變得有些緊張。

也正是在這個時候,小婷在網上認識了不少朋友,有一回,小婷離家出走,也是跟網上認識的一位“姐姐”在一起。

直到9月23日,又一次離家出走的小婷被這些“朋友們”叫到了KTV。

沒想到,她卻被這幫人灌了白酒,不省人事後,又被脫光衣服,送到神木金鵬商務賓館裏賣淫。

一個嫖客說小婷不是處女,便拒絕支付剩餘的嫖資。

幾個朋友聽後,惱羞成怒,竟然將小婷活活打死,並分屍掩埋。

每一個血淋淋的案例,其實都是在提醒我們:

青春期的女孩難免識人不清。

她們會把陌生人的一次幫襯、同伴的一句熱絡,都當成真心相待的證明。

卻看不見那些笑臉背後,可能是借“閨蜜”之名拉她入歧途,也可能是用“哥哥”的稱呼套取信任。

所以作爲父母,我們有責任做她們社交盲區裏的“探照燈”,成爲那道不可逾越的安全防線。

而一旦這條防線失守,再純粹的真心也可能被揉碎在黑暗裏。

教育專家孫雲曉在《女孩危機》一書中這樣寫道:

“男孩像一條河,女孩像一口井。

男孩遇到的問題是表面的,而女孩遇到的問題則是深層的。”

女孩,特別是青春期的女孩,身心都在經歷着鉅變,同時,又對同伴認同的渴望遠超童年。

這時候,急需父母以科學方法爲盾,用高質量陪伴爲甲,幫女孩遠離劣質朋友圈,平穩度過這一敏感階段。

如果你的女兒也正處於這一時期,我建議大家可以從以下幾點入手:

- 先建立信任聯結,再引導教育

中國教育新聞網的一項研究顯示,不良的親子關係是孩子陷入“毒友誼” 的重要誘因。

如果我們的女孩總是在家中感到不被理解,便會急於從外部圈子尋找歸屬感。

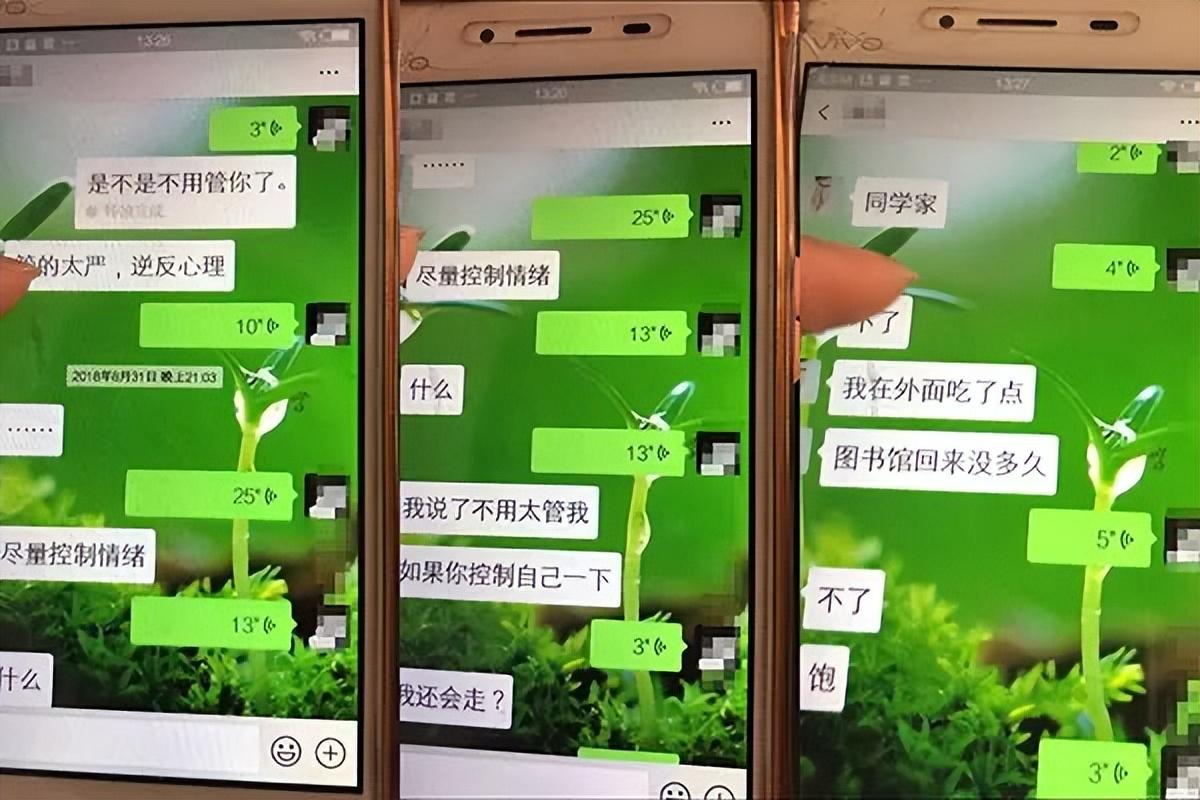

對此,網上一位博主的做法頗具啓發:

博主@姍姍媽發現,最近幾周,女兒一回家總是唉聲嘆氣的。

她沒有立刻追問,而是每天留出十分鐘樹洞時間,自己先分享工作趣事,再輕聲問女兒:“今天,你有沒有想吐槽的事?”

一段時間後,女兒主動說起有個朋友總讓她幫忙寫作業還嘲笑她“笨”。

博主沒有指責女兒,而是跟她共情“被朋友貶低肯定很難受吧”,再引導她思考“真正的朋友會這樣對你嗎?”

最終,女兒主動疏遠了對方。

很多時候,想讓教育落地,就得先給孩子搭好信任的階梯,讓家成爲不用設防的輕鬆角落。

這樣,青春期的女孩纔不會在孤立無援中,被問題打敗。

- 教女孩識人的方法,而非直接禁止

對青春期的女孩而言,一言堂式的禁止只會引發她們的逆反心理。

所以,與其強硬地命令女兒“不許跟XXX玩”,不如教給她們一些識人的方法。

比如,巧用“紅綠燈”法則:

綠燈朋友是能跟他一起進步的、也會尊重你的邊界的;

黃燈朋友常否定你、不守承諾,記得保持距離;

而紅燈朋友涉及暴力、欺騙等,必須遠離。

- 多關注女兒的情感需求,幫助她們拓展正向圈子

生活中,有的父母看似關心女兒,但也只是侷限於課後作業、考試成績這些方面,對女兒的興趣、朋友圈等一問三不知。

但實際上,只有當女孩的情感需求被看見、被接納,內心纔會擁有足夠的安全感和價值感。

而這份內在的穩定與力量,也終會轉化爲對學業的專注。

我有個當老師的朋友跟我分享過他自己的經歷:

有段時間,他發現女兒被朋友帶着沉迷網紅直播,成績也出現了波動。

他跟妻子商量後,決定先不沒收女兒的手機,而是根據她喜歡畫畫的特點,給她報了美術社團。

起初,女兒有些抗拒。

但後來,女兒在社團裏遇到同樣愛動漫的夥伴,一起參加二創比賽,不但漸漸遠離了沉迷直播的圈子,還收穫了志同道合的友誼。

生活回到正軌後,成績也越來越好了。

要知道,青春期女孩對理解、陪伴的情感需求,不會因父母的忽視就憑空消失。

與其任由她們盲目探索,把毒友誼當情感寄託,不如父母主動疏導,創造優質社交土壤,用正向圈子替代劣質環境。

女孩的成長之路,從來不是一帆風順的航行,而是一片需要謹慎穿越的密林。

其間,既有綻放的鮮花,也潛藏着不易察覺的荊棘與陷阱。

而後者,正是對父母的用心和智慧的考驗。

縱使我們無法爲女孩掃平前路上所有的坎坷,但絕不能做那個在她即將迷路時仍渾然不覺的旁觀者。

父母多一分關注,就能早一刻發現女孩情緒的異常;多一分陪伴,就能爲她們築起一道識人辨事的防火牆。

教育最深的遺憾,從來不是“我不會”,而是“我本可以”。

別等到純真被利用,別等到錯誤已鑄成,才感到追悔莫及。

從今天起,多給女孩一些陪伴與關注,未來,我們才能欣慰地目送她以安全、自信、挺拔的姿態走向屬於自己的廣闊天地。