你家孩子也愛把“爛梗”掛嘴邊嗎?

前幾天和朋友們聚餐,聊起這個話題,頓時引發了一片感慨。

一位朋友提醒兒子寫作業要認真,孩子漫不經心地回了一句:“啊對對對,您說得都對。”多叮囑幾句,孩子竟嚷嚷着要“逃離原生家庭”。

另一位朋友辛苦做了一桌拿手菜,女兒嚐了一口,脫口而出:“孩子,你無敵了。”讓她哭笑不得。

最讓人唏噓的是,有位朋友在小區裏看到幾個孩子踢球,原本覺得十分溫馨,突然一個孩子大喊“包的呀臥.槽”,其他孩子頓時笑作一團,留下她站在原地滿心無奈。

不知從何時起,我們的孩子彷彿被困在由網絡熱詞砌成的迴音壁裏。

除了“因爲他善”、“那咋了”,他們似乎漸漸失去了用更豐富、更真誠的語言表達自己的能力。

對此,人民網專門發佈了一則視頻向孩子們喊話:

除了“包的”,你還可以說“萬無一失”、“胸有成竹”、“穩操勝券”,還可以體會“黃金百戰穿金甲,不破樓蘭終不還”的豪情;

看到美景,除了“絕絕子”,你還能用“水秀山明”、“美不勝收”、“風光旖旎”來形容,更能感受“一年好景君須記,最是橙黃橘綠時”的詩意;

……

而這則視頻之所以獲得了數萬點贊,正是因爲大家苦“爛梗小孩”久矣。

想要讓孩子擺脫千篇一律的網絡爛梗,看紀錄片無疑是個好方法。

優秀的紀錄片不僅能提升文化素養,更能豐富孩子的語言表達。

下面這幾部頂級紀錄片涵蓋了歷史、文化、認知等多個領域,趁着週末,和孩子一起看起來吧!

《定風波》

這部紀錄片的片名《定風波》,取自於蘇軾最富盛名的詞作之一。

相信我們的孩子也一定曾在語文課本中讀過這首詞的名句:

“回首向來蕭瑟處,歸去,也無風雨也無晴。”

而這,也正是對蘇軾這一生豁達內核的精準概括。

紀錄片共五集,每集時長50分鐘,分別是《出川記》、《湖山記》、《摩羯記》、《懸壺記》和《結廬記》。

它們將從不同維度,爲我們還原了一個立體、豐滿、可愛的蘇軾。

在《出川記》中,我們的孩子可以看到蘇軾青年入仕時的初心;

《摩羯記》則會向孩子們生動展現蘇軾在遭遇了人生中最大的打擊“烏臺詩案”後,是如何將命運的重擊變爲修煉內心的契機的;

而在《懸壺記》中,我們的孩子又會發現:

原來,蘇軾不不僅僅是那個寫下“大江東去”的詩人,更是一位實地勘察、設計方案,爲杭州百姓重修西湖水利的實幹家。

不同於枯燥的課本講解,這部紀錄片讓蘇軾真正從文字中“活”了過來。

更難得的是,這部片中處處都是語言積累的寶庫:

主題曲化用的是蘇軾原詞、雷州西湖命名的淵源、園林的美學呈現等等。

總之,在閒暇時間裏,與孩子一同觀看,他們自然能夠在蘇軾的沉浮與豁達中,學會如何面對生活中的挫折。

同時,也能在潛移默化中積累作文素材,用豐富而優美的中文表達眼中的世界。

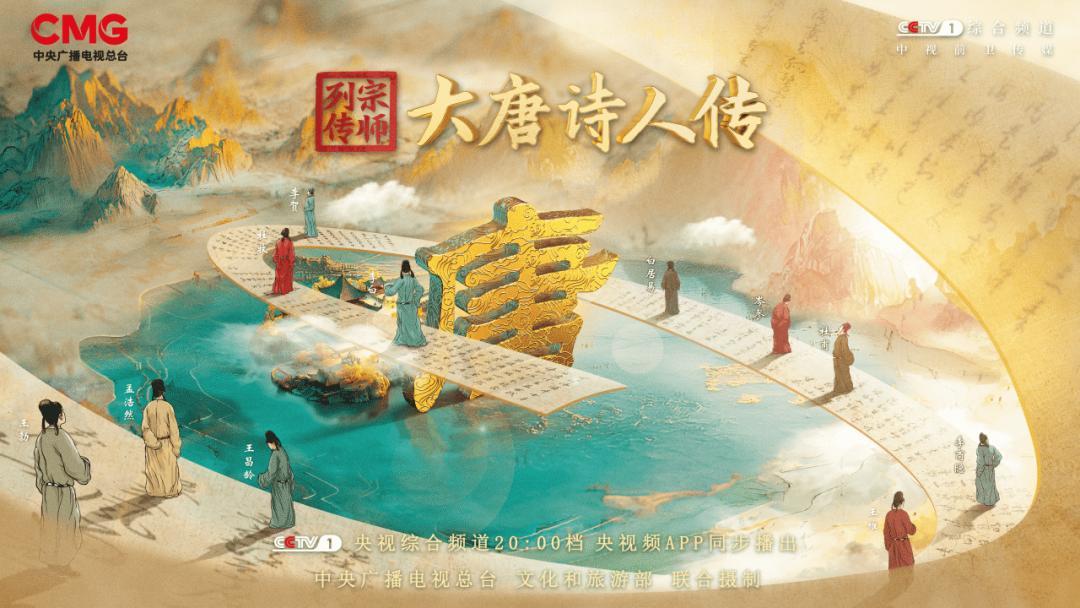

《宗師列傳·大唐詩人傳》

有人說,《宗師列傳·大唐詩人傳》不僅是一部優秀的紀錄片,更是獨一無二的穿越劇。

的確,在這部紀錄片中,我們不僅可以看到主持人撒貝寧和學者們組成的探訪團穿越過去拜訪詩人。

同時,它也會邀請詩人們“反向穿越”到現代,故地重遊,感受古今鉅變。

這種方式,讓千年前的唐詩與我們現在的生活產生了連接與共鳴。

例如,當邊塞詩人王昌齡置身於他曾守衛的、如今已成爲現代新能源基地的廣袤土地時,所謂的家國情懷與文化傳承就在這一刻有了具象化的含義。

這部紀錄片在我看來最有魅力的地方,還在於它讓看似縹緲虛無的“詩意”變得具體而真實。

在騰格裏沙漠的航拍鏡頭下,“大漠孤煙直”不再是抽象的文字,而是長河落日與孤煙共舞的壯闊實景;

李白吟誦《蜀道難》時,衣袂飄飄穿越雲海的影視化演繹,更是讓“蜀道之難,難於上青天”的豪邁有了畫面註解;

看完這部紀錄片後,“黃沙百戰穿金甲,不破樓蘭終不還”的豪情也不再是冰冷的文字,而是一段段飽含體溫與情感的故事。

不僅如此,它還將詩句融入人生故事,再配合專家的逐句解析,讓孩子們不僅會背,更懂爲何而寫。

唐朝,一個詩星璀璨的黃金時代。

李白的浪漫豪情、杜甫的家國悲憫、王維的山水禪意……

無數詩人以詩爲舟,以情爲帆,將時代風骨和人生況味凝練成千古絕唱,爲我們留下了取之不竭的精神寶庫。

這筆財富不該被塵封在典籍中。

從今天起,瞭解唐詩、學習歷史,這份文化瑰寶便能化爲孩子們成長過程中的養分。

《書簡閱中國》

木心在《從前慢》中這樣寫道:“從前的日色變得慢,車,馬,郵件都慢。”

而現在的孩子,已經沒有了這種等待收信的經歷。

這部紀錄片,就正好彌補了這一點。

它以30封古代書信爲鑰匙,從小人物、愛情、友誼、人生智慧、家風、家國等六個主題切入。

用生動的敘事和創新的視覺語言,向我們還原了歷史中那些鮮活的人物故事與情感世界。

裏面,有秦國士兵黑夫與驚寫給家人的木牘家書。

信中,沒有宏大敘事,只有“急,求家寄錢買衣”的真切叮囑。

有曹寅與康熙帝之間帶有“小紅花”批註的奏本往來,還有顧貞觀爲營救流放好友吳兆騫而堅守二十年的承諾。

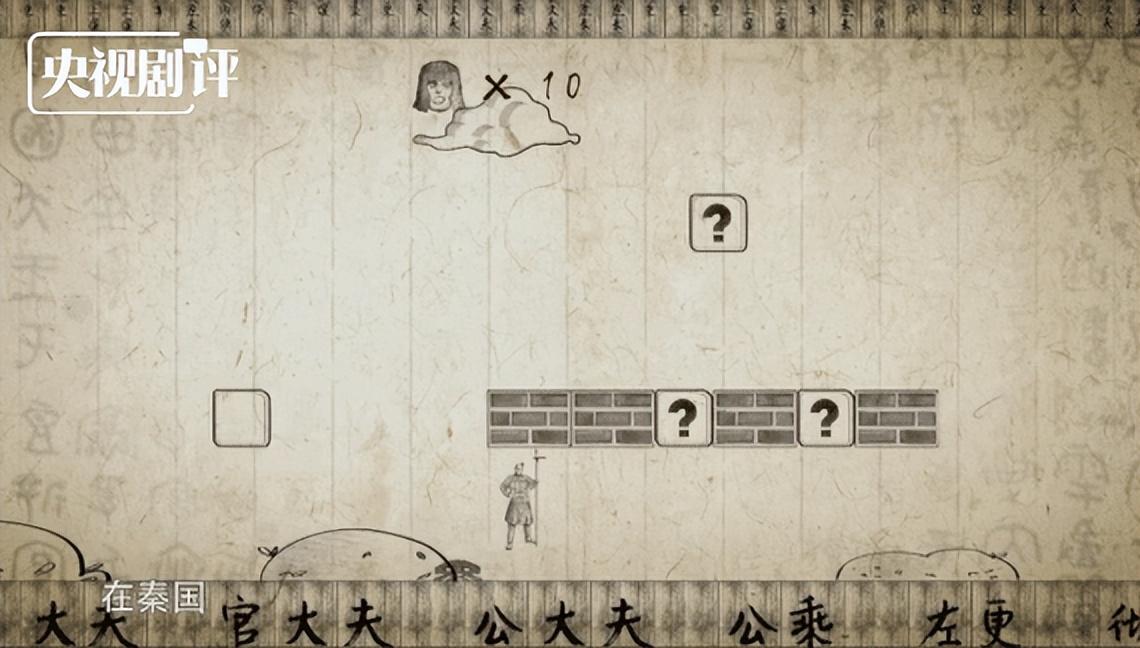

更難得的是,它還會用現在孩子們更易接受的方式解讀傳統文化。

比如,用“古風版超級馬里奧”的遊戲動畫來解釋秦國的軍功爵位制度,讓孩子們在趣味中理解歷史;

《與山巨源絕交書》《夜雨寄北》等經典篇目,也通過情景再現的方式,幫孩子們直觀感受文言文的魅力,理解傳統文化的精神底色。

再加上紀錄片中充滿詩意的解說詞,讓孩子們在漲知識的同時,也能積累金句。

比如,“這些普通人無碑無傳,是大千世界真正的小人物。小人物的文字,卻在冥冥之中成爲自己的傳奇,歷史的註解。”

“人與人之間能成爲好友,最重要的是瞭解彼此的天性,然後成全他。”

“家風,是一個家族的脊樑,一個家族如果秉承正氣,便是國之棟樑。”

同時,紀錄片中還涵蓋了大量的詩詞名句、家風古訓等,都可以爲孩子們提供豐富的寫作素材,幫助他們在表達中融入人文底蘊。

《遇見最美宋詞》

一提到宋詞,你最先想到的是什麼?

是辛棄疾的“東風夜放花千樹,更吹落、星如雨”?

是歐陽修的“去年元夜時,花市燈如晝。月上柳梢頭,人約黃昏後”?

還是李清照的“天接雲濤連曉霧,星河欲轉千帆舞”?

無論答案是什麼,你都能在這部紀錄片中找到共鳴。

而且這部紀錄片,不光會把詞人的每一首詩詞都解讀得令人驚歎,過目難忘。

最重要的是它聯繫了詞作背後的前因後果,讓每一首詩,每一個詩人,都在節目中,鮮活了起來。

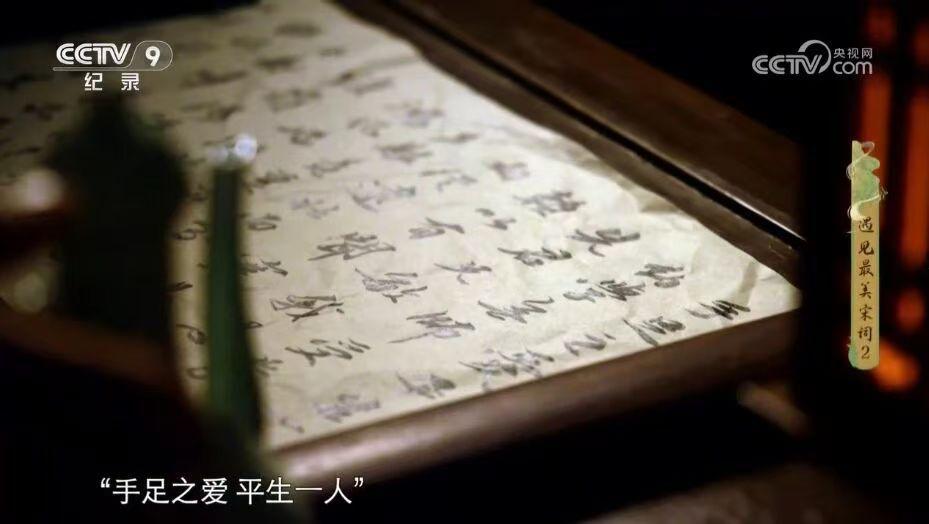

講蘇軾《水調歌頭》時,鏡頭重現了蘇軾與蘇轍的兄弟情深,讓那句“千里共嬋娟”不再是課本上的默寫題,而是跨越分離的牽掛;

解析李清照詞作時,也回顧了她從少女時的靈動到晚年的悽苦,讓“知否知否”的婉轉與“怎一個愁字了得”的沉重有了更加具體的註解。

從此,孩子們對那些留下千古絕唱的詞人們,也會有更深的理解。

另外,它還藉助了大量的AI技術、動畫合成與實景拍攝。

將詞作中瑰麗意境化爲可視的畫面,讓抽象的文字變爲可感的場景,極大地降低了孩子們的理解門檻,能夠有效幫助他們積累高級的詞彙。

接下來,就讓我們一起走進《遇見最美宋詞》,走近這些偉大詞人的一生。

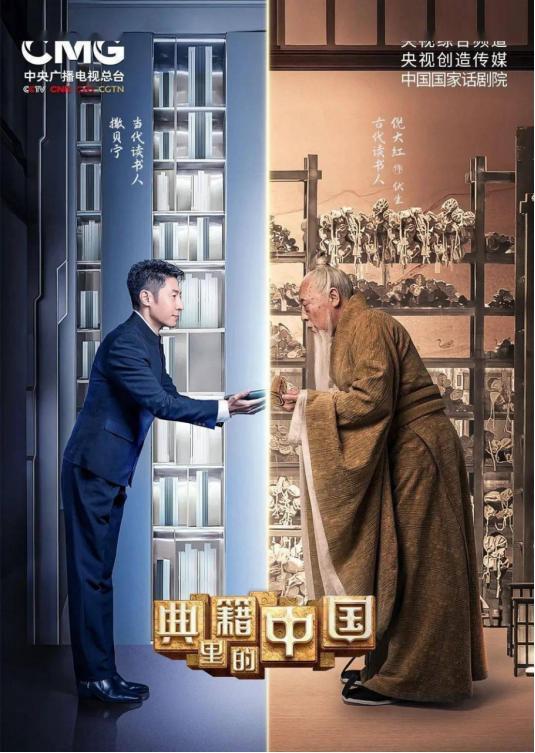

《典籍裏的中國》

《典籍裏的中國》由主持人撒貝寧擔任當代讀書人,採用古今對話的形式,向我們生動地演繹了《尚書》、《天工開物》、《史記》、《本草綱目》等12部典籍背後聖賢的故事。

既破解了傳統文化的枯燥感,又能實實在在幫孩子們提升文化修養、豐富語言表達。

講《尚書》時,它沒有羅列文言條文,而是聚焦伏生捨命護書的歷程。

哪怕戰亂中兒子因護書身亡、妻子凍斃荒野,也仍舊堅守“民惟邦本”的信念。

這種具象化的傳承故事,能夠讓我們的孩子明白典籍不是故紙堆,而是用生命守護的文明火種。

我們都知道,漢代的司馬遷半生忍辱負重,一心撰書,用時14年,才終於寫成了《史記》。

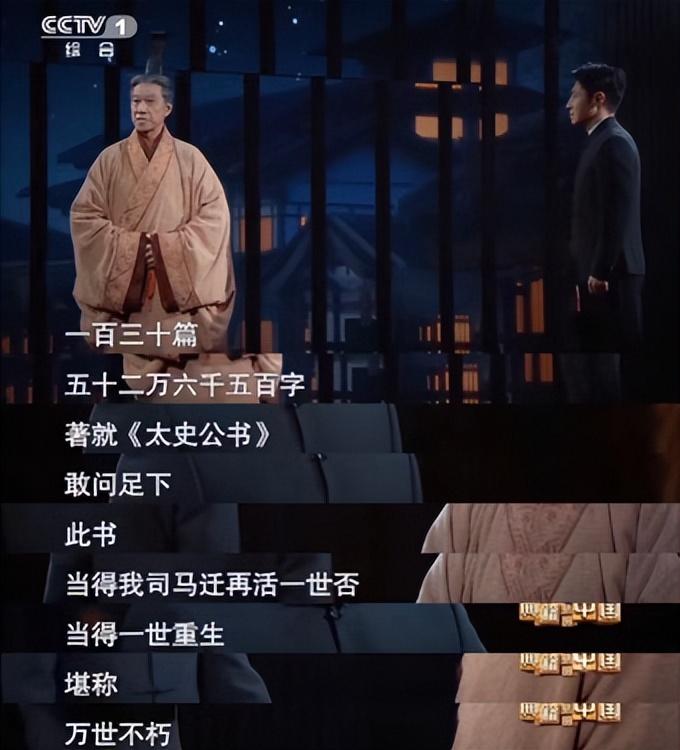

而在節目中,撒貝寧與司馬遷的一段對話,也讓無數人淚目。

司馬遷著書後,有些不確定地問撒貝寧:“敢問足下,《太史公書》當得我司馬遷再活一世否?”

“當得一世重生,堪稱萬世不朽!”

這是撒貝寧給出的回答,亦是我們的孩子學習語言的範本。

類似的情節還有很多。

總之,這部紀錄片集中呈現了大量典雅、精闢的書面語以及經典的詩詞名句。

相信這種沉浸式的語言環境,一定能夠幫助我們的孩子在潛移默化中告別語言表達的貧乏。

如今這個時代,正在被短視頻與社交網絡重塑。

作爲普通人,我們的確無力改變“爛梗”氾濫的大環境。但作爲父母,我們至少可以在家中爲孩子開闢一方淨土。

每週留出一個傍晚,和孩子並肩坐在屏幕前,打開那些藏着千年智慧的紀錄片。

請相信,每一次沉浸式的觀看,都是在爲孩子的精神世界投下一顆石子。

日積月累,這些看似微小的漣漪,終將匯聚成滋養一生的深水靜流。

時間不語,卻會給出所有答案。

當孩子們在未來的某個時刻,能自然而然地引經據典,能從容地表達深邃的思考,你會欣慰地發現:

那些共同觀看的夜晚,已悄然結出了最美的果實。